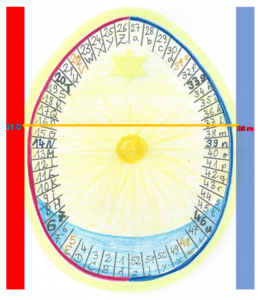

Die spiegelnden Mantren 15 O und 38 m

| 15 O

Ich fühle wie verzaubert Im Weltenschein des Geistes Weben, Es hat in Sinnesdumpfheit Gehüllt mein Eigenwesen, Zu schenken mir die Kraft, Die ohnmächtig sich selbst zu geben Mein Ich in seinen Schranken ist. |

38 m Weihe-Nacht-Stimmung

Ich fühle wie entzaubert Das Geisteskind im Seelenschoß; Es hat in Herzenshelligkeit Gezeugt das heilige Weltenwort Der Hoffnung Himmelsfrucht, Die jubelnd wächst in Weltenfernen Aus meines Wesens Gottesgrund. |

Musik zum Mantra 15 O — fieberhaft — komponiert von Herbert Lippmann

Musik zum Mantra 38 m — vereinigend — komponiert von Herbert Lippmann

Was ist Zaubern?

Gleich in der ersten Zeile beider Mantren geht es um Zauber — um Ver- und Entzauberung. Doch was ist unter Zauber zu verstehen, wenn über das Alltagsverständnis, das im Zauber einen Trick sieht, der Verstand und Wahrnehmung narrt, hinausgeblickt wird?

In den Anfängen der Menschheitsentwicklung, in der allerersten Zeit der alten Atlantis, konnten die Menschen durch Sprache zaubern, sagt Rudolf Steiner. Die Menschen dieser Zeitepoche werden in theosophischen Schriften Rmoahals genannt. (Darüber hinausgehende Herkunft und Bedeutung dieses Namens sind mir unbekannt.)

“Das Gedächtnis dieser … [Menschen] war vorzüglich auf lebhafte Sinneseindrücke gerichtet. Farben, die das Auge gesehen hatte, Töne, die das Ohr gehört hatte, wirkten lange in der Seele nach. Das drückte sich darin aus, daß die Rmoahals Gefühle entwickelten, die ihre lemurischen Vorfahren noch nicht kannten. Die Anhänglichkeit zum Beispiel an das, was in der Vergangenheit erlebt worden ist, gehört zu diesen Gefühlen.

An der Entwickelung des Gedächtnisses hing nun auch diejenige der Sprache. Solange der Mensch das Vergangene nicht bewahrte, konnte auch eine Mitteilung des Erlebten durch die Sprache nicht stattfinden. Und weil in der letzten lemurischen Zeit die ersten Ansätze zu einem Gedächtnisse stattfanden, so konnte damals auch die Fähigkeit ihren Anfang nehmen, das Gesehene und Gehörte zu benennen. Nur Menschen, die ein Erinnerungsvermögen haben, können mit einem Namen, der einem Dinge beigelegt ist, etwas anfangen. Die atlantische Zeit ist daher auch diejenige, in welcher die Sprache ihre Entwickelung fand. Und mit der Sprache war ein Band hervorgebracht zwischen der menschlichen Seele und den Dingen außer dem Menschen. Dieser erzeugte das Lautwort in seinem Innern; und dieses Lautwort gehörte zu den Gegenständen der Außenwelt. Und auch ein neues Band entsteht zwischen Mensch und Mensch durch die Mitteilung auf dem Wege der Sprache. Das alles war zwar bei den Rmoahals noch in einer jugendlichen Form; aber es unterschied sie doch in tiefgehender Art von ihren lemurischen Vorvätern.

Nun hatten die Kräfte in den Seelen dieser ersten Atlantier noch etwas Naturkräftiges. Diese Menschen waren gewissermaßen noch verwandter den sie umgebenden Naturwesen als ihre Nachfolger. Ihre Seelenkräfte waren noch mehr Naturkräfte als die der gegenwärtigen Menschen. So war auch das Lautwort, das sie hervorbrachten, etwas Naturgewaltiges. Sie benannten nicht bloß die Dinge, sondern in ihren Worten lag eine Macht über die Dinge und auch über ihre Mitmenschen. Das Wort der Rmoahals hatte nicht bloß Bedeutung, sondern auch Kraft. Wenn man von einer Zaubermacht der Worte spricht, so deutet man etwas an, was für diese Menschen weit wirklicher war als für die Gegenwart. Wenn der Rmoahalsmensch ein Wort aussprach, so entwickelte dieses Wort eine ähnliche Macht wie der Gegenstand selbst, den es bezeichnete. Darauf beruht es, daß Worte in dieser Zeit heilkräftig waren, daß sie das Wachstum der Pflanzen fördern, die Wut der Tiere zähmen konnten, und was ähnliche Wirkungen mehr sind. All das nahm an Kraft bei den späteren Unterrassen der Atlantier immer mehr und mehr ab. Man könnte sagen, die naturwüchsige Kraftfülle verlor sich allmählich. Die Rmoahalsmenschen empfanden diese Kraftfülle durchaus als eine Gabe der mächtigen Natur; und dieses ihr Verhältnis zur Natur trug einen religiösen Charakter. Insbesondere die Sprache hatte für sie etwas Heiliges. Und der Mißbrauch gewisser Laute, denen eine bedeutende Kraft innewohnte, ist etwas Unmögliches gewesen. Jeder Mensch fühlte, daß solcher Mißbrauch ihm einen gewaltigen Schaden bringen müßte. Der Zauber derartiger Worte hätte in sein Gegenteil umgeschlagen; was, in richtiger Art gebraucht, Segen gestiftet hätte, wäre, frevelhaft angewendet, dem Urheber zum Verderben geworden. In einer gewissen Unschuld des Gefühles schrieben die Rmoahals weniger sich selbst, als vielmehr der in ihnen wirkenden göttlichen Natur ihre Macht zu.” (Lit.: GA 011, S. 33ff, Hervorhebungen A.F.)

Auch heute ist es möglich, laut Rudolf Steiner, diese Vollmacht über Naturvorgänge zu erlangen. Dafür muss zum Wort die Vorstellung, die Imagination hinzutreten — sicherlich mit der Gefühlsintensität, wie sie von den frühen Atlantiern oben beschrieben ist. „Die Anhänger der Magie hatten die Ansicht, daß durch eine Ausbildung der Einbildungskraft (Imagination) eine wesentliche Erweiterung des menschlichen Wirkungskreises stattfinden könne. Derjenige Mensch, der es vermag, seine Imagination bis zu einem gewissen Grade von Vollkommenheit zu bringen, dringt in ungeahnte Geheimnisse, und er kann durch seinen Willen das zustande bringen, was den meisten Menschen nur als Wirkung der Natur oder eines überirdischen Wesens denkbar erscheint.“ (Lit.: GA 1d, S. 163 Anm. 5)

Seit der Mensch diese Zaubermacht bewusst nutzen kann, unterscheidet sein Motiv darüber, ob sie gut oder schlecht ist. Rudolf Steiner sagt: „Die Magie, die Götter wenden sie an, aber der Unterschied zwischen weißer und schwarzer Magie besteht lediglich darin, daß man in der weißen Magie eingreift in moralischer Art, in selbstloser Art, bei der schwarzen Magie auf unmoralische, auf selbstische Art. Einen andern Unterschied gibt es nicht.“ (Lit.: GA 317, S. 40)

Über die Spiegelsprüche 15 O und 38 m — das Weihe-Nachts-Mantra

Die Mantren 15 O und 38 m sind beide aus der Perspektive eines wachen Ich-Sprechers geschrieben. Und dieser Ich-Sprecher erlebt etwas, das seinem Verstand als Ver- und Entzauberung erscheint. Was ist damit gemeint? Die Fähigkeit zu zaubern, sofern sie ein tatsächliches Eingreifen in die Naturkräfte darstellt, erfordert vom Menschen die Entwicklung hoher Bewusstseinskräfte, die heute noch bei wenigen Menschen vorhanden sind. Rudolf Steiner sagt über Magie: „Gerade weil der physische Leib das unterste Glied ist, braucht es die höchste Kraftanstrengung des Menschen, um diesen Körper in die eigene Gewalt zu bekommen. Mit der Umarbeitung dieses physischen Leibes geht Hand in Hand die Erlangung der Gewalt über Kräfte, die den ganzen Kosmos durchfluten. Und die Herrschaft über diese kosmischen Kräfte ist das, was man als Magie bezeichnet.“ (Lit.: GA 100, S. 43)

Und an anderer Stelle verdeutlicht Rudolf Steiner, wie dieses magische Wirken, dieses Zaubern möglich ist: “Derjenige Mensch, der es vermag, seine Imagination bis zu einem gewissen Grade von Vollkommenheit zu bringen, dringt in ungeahnte Geheimnisse, und er kann durch seinen Willen das zustande bringen, was den meisten Menschen nur als Wirkung der Natur oder eines überirdischen Wesens denkbar erscheint.“ (Lit.: GA 1d, S. 163 Anm. 5)

In den Mantren 15 O und 38 m geht es also um Veränderung der Physis und des Leibes als Teil der Welt, die der Ich-Sprecher zwar nicht bewirkt, wohl aber fühlend wahrnimmt — an der er bewusst teilnimmt. Das Mantra 38 m ist laut Überschrift das Mantra der Weihe-Nacht und damit der Geburt Jesu. Auch hierin liegt ein Hinweis auf die Leib-Werdung, die jedoch im Mantra nicht thematisiert wird — wohl aber im Mantra 15 O.

Beide Mantren unterscheiden sich in der ersten Zeile nur durch eine Silbe: im Mantra 15 O heißt es “ver-zaubert” im Mantra 38 m “ent-zaubert”. Der Ich-Sprecher und damit ich als Leser fühle diese Ver- und Entzauberung. Ich fühle einen Vorgang, der sich mit Zauberei vergleichen lässt, doch eigentlich keine ist. Es ist ein Vorgang, der vollzogen und rückgängig gemacht werden kann. Damit erinnert das Geschehen an eine ein- und auswickelnde Spirale. Im Mantra 15 O geht es um den einwickelnden Prozess, im Mantra 38 m um den auswickelnden Prozess.

Im Mantra 15 O richtet sich das Fühlen des Ich-Sprechers scheinbar nach außen, er fühlt das Weben des Geistes im Weltenschein. Doch Schein ist laut Rudolf Steiner der alte Fachbegriff für die Vorstellungen, die sich der Mensch über die Welt macht. In der Vorstellung wird die Welt zu Schein. “Was aber geht denn eigentlich vor, indem der Mensch sein Gedankenleben entwickelt? Eine Realität wird zum Schein. … Wir tragen in unserem Haupte zwischen Geburt und Tod dasjenige, was aus einer Vorzeit, wo es Realität war, hereinragt als Schein …” (GA 202 Zwölfter Vortrag) Der Weltenschein ist demnach die Gesamtheit der Vorstellungen über die Welt. In der eigenen Vorstellungswelt — im Weltenschein — erscheint das Weben des Geistes als ein verzaubertes Geschehen. Hier fühlt der Ich-Sprecher das Weben des Geistes verzaubert. Es handelt sich also um ein Fühlen im Vorstellungs-Gedanken-Menschen.

Da stellt sich die Frage, wessen Geist der Ich-Sprecher fühlt, den eigenen, denkend und vorstellend tätigen oder den in der Welt erschaffend wirkenden Geist. Im oben erwähnten Vortrag führt Rudolf Steiner aus, dass die aus der Außenwelt in die Seele aufgenommenen Vorstellungen als etwas Fremdes darin leben, solange der Mensch nicht aktiv, willentlich über sie nachdenkt. Erst der im Denken wirkende Wille verleiht den Vorstellungen die Substanz der Realität. Das ist hier wohl nicht der Fall. Der Verstand findet keine Möglichkeit, seine Logik anzuwenden und nennt das Geschehen deshalb Zauber.

Ich verstehe das Weben des Geistes in der Welt als etwas Reales — das Erschaffen alles Seienden in der Welt. Doch im Weltenschein — in der Vorstellungswelt des Menschen nimmt dieses Weben verzaubernden Charakter an. Der Verstand des Menschen ist überfordert. Dann lauten die ersten beiden Zeilen etwa so: Ich fühle in meinen unreflektiert aufgenommenen Vorstellungen über die Welt das Weben des Geistes. Ich erspüre Zusammenhänge, Verwebungen, die ich nicht erklären, nicht erkennen kann, denn das Weben des Geistes ist wie verzaubert.

Im Weihnachtsmantra 38 m richtet sich das Fühlen des Ich-Sprechers nach innen, in die Seele. Er fühlt das Geisteskind im Seelenschoß. Der Schoß der Seele, ihr Keim- und Hervorbringungsbereich liegt in der Tiefe. Ihr schöpferischer Kreativbereich ist der Willensbereich der Seele.

Nicht exakt spiegelnd, aber sich entsprechend heißt es “im Weltenschein” bzw. “im Seelenschoß”, wodurch zwei Orte angegeben werden. Auch das, was an diesen Orten gefühlt wird, entspricht sich, ohne direkt zu spiegeln: das Weben des Geistes und das Geisteskind. Abstrahiert könnte man beim Weben des Geistes von geistigem Umkreis-Schaffen sprechen, beim Geisteskind von wesenhaftem Mittelpunkt.

Das Geistkind fühlt der Ich-Sprecher entzaubert im Seelenschoß. Der Astralleib hat laut Rudolf Steiner die Fähigkeit, Bewusstsein hervorzubringen — ähnlich wie die Tiere Bewusstsein haben. Zu Selbstbewusstsein wird das Bewusstsein jedoch erst durch Ich-Kraft. Das Bewusstsein von sich selber, das Ichbewusstsein ist das Geistkind, denn alles Bewusstsein ist Geist. Es ist Kind, denn es wurde geboren aus der Seele. Und indem sich der Mensch im Ichbewusstsein seinem alltäglichen Selbst gegenüberstellen kann, steht er als Geist der hervorbringenden Seele gegenüber. Im Selbstbewusstsein ist das Geisteskind verzaubert, denn das alltägliche Selbstbewusstsein erscheint als Ego. Entzaubert kann das Geistkind erscheinen, wenn sein Ursprung, seine Zeugung vom Ich-Sprecher, also vom Menschen geschaut werden kann. Genau davon sprechen die weiteren Zeilen im Mantra 38 m.

In beiden Mantren wird nach dem in der Gegenwart stattfindenden Fühlen geschildert, was dem gegenwärtigen Moment vorausging, was im Vorfeld stattfand. Nach dem übereinstimmenden Beginn der dritten Zeile: “Es hat in” sind die folgenden Worte Gegensätzlich. “Sinnesdumpfheit” (15 O) steht der “Herzenshelligkeit” (38 m) gegenüber. Dumpfheit der Sinne, undeutliche, dunkle Wahrnehmung bildet mit der Helle im Herzen einen Gegensatz, der der alltäglichen Wahrnehmung des Menschen entgegengesetzt ist. Gewöhnlich wird die Sinneswelt als hell, die Innenwelt, das Herz als verborgen und dunkel erlebt. Der Ich-Sprecher befindet sich in beiden Mantren also in einem herausgehobenen Bewusstseinszustand.

In der vierten Zeile bilden die Verben “gehüllt” (15 O) und “gezeugt” (38 m) ein spiegelndes Gegensatzpaar. “Gehüllt” meint eingehüllt und das Eingehüllte dadurch verbergend. “Gezeugt” meint hervorgebracht, im weiteren Sinne in Erscheinung gebracht. Die Sinnesdumpfheit hüllt ein (15 O). Sie hüllt das Eigenwesen des Ich-Sprechers ein, nicht ihn selber. Ich verstehe unter dem Eigenwesen das alltägliche Ich-Gefühl, das Ego, das sich von der Welt getrennt und ihr gegenüberstehend erlebt. Dieses Alltags-Ich wurde von der Sinnesdumpfheit eingehüllt. Die Sinnesdumpfheit bewirkt durch das Einhüllen Abgrenzung und erschafft meiner Meinung nach das Gefühl, ein Eigenwesen zu sein. Und die Sinnesdumpfheit ist auch der Grund, dass das Weben des Geistes wie verzaubert erscheint. — Und gleichzeitig ist das Weben des Geistes die Ursache für die Sinnesdumpfheit.

Wichtig ist es zu bemerken, dass es nicht der Ich-Sprecher ist, der sich in Sinnesdumpfheit gehüllt erlebt. Der Ich-Sprecher erkennt sein Eigenwesen darin eingehüllt. Er ist von diesem, seinem Eigenwesen zu unterscheiden und nimmt eine beobachtende Position ein. Der Ich-Sprecher ist also von der Sinnesdumpfheit nicht gleichermaßen betroffen. Er ist durch die Dissoziation vom Ego darüber hinausgewachsen.

Anders als die Sinnesdumpfheit, die aktiv das Eigenwesen einhüllt (15 O), handelt die Herzenshelligkeit nicht selbst. Die Herzenshelligkeit ist die lichte Atmosphäre im Ort des Herzens. Es ist das Licht, dass durch die Ätherisation des Blutes im Herzen entsteht. Dieses aufkeimende Bewusstseinslicht ist die umgebende Atmosphäre für die geschilderte Aktivität, die Zeugung, die im Herzen geschieht (38 m).

Mit dem Weltenwort ist der Logos, die seit Anbeginn der Zeit wirkende, die Welt ins Dasein führende — sie aussprechende — Schöpferkraft des Sohnes-Gottes gemeint. Und dieser von Ewigkeit schaffende Schöpfergott wurde selber zum Geschöpf, zu Jesus. Dieser Doppelnatur von Schöpfer und Geschöpf entsprechen zwei Lesarten des Mantras:

Die eine Lesart besagt, dass “Es” (Es hat in …) das Geistkind ist. Und das Geistkind hat das Weltenwort gezeugt, die Himmelsfrucht der Hoffnung. Dann hat das Ichbewusstsein, das Geistkind, die im Menschen beheimatete Logoskraft, die Kraft logisch zu denken gezeugt. Und diese Denkkraft ist es, die Hoffnung spendet, denn sie hebt den Menschen über die Natur hinaus und macht ihn selber zum Schöpfer. Diese Denkkraft ist Frucht des Himmels, sie stammt vom Himmel. Weitergedacht beinhaltet sie die Hoffnung, dass das Geistkind zum Geistmenschen heranwächst — dass der Erdenmensch wieder Geist wird.

Die andere Lesart besagt, dass das Weltenwort die männlich zeugende Kraft ist. Sie istes, die die Himmelsfrucht der Hoffnung gezeugt hat. Und diese Himmelsfrucht der Hoffnung ist ein anderer Ausdruck für das Geistkind. Dann beschreibt die Himmelsfrucht der Hoffnung das Geistkind als im Himmel gereifte Frucht. Dann stammt das Geistkind aus dem Himmel und ist selber himmlischer Natur. Es stammt nicht aus der Seele des Menschen, wie in der obigen Lesart. Dann meint das Geistkind den Ich-Keim, der dem Menschen durch den großen Schöpfungsplan zugedacht wurde. Leise klingt in der himmlischen Frucht die Paradiesgeschichte an, die mit dem Erdenabstieg des Menschen auch seinen Aufstieg vorbereitete. Beide Lesarten sind wahr — und von Rudolf Steiner vermutlich gewollt, denn das Geistkind lässt sich nur verstehen, wenn es zum einen aus dem Seelenschoß geboren, zum anderen als Himmelsfrucht gezeugt vorgestellt wird. In beiden Lesarten geht es nicht um den irdischen Menschen oder um eine irdische Geburt. Es geht um die Geburt des auch im Himmel, im Geist Neuen. Es geht um den noch jungen, kindhaften Geist-Menschen. Und gleichzeitig ist dieser Geist-Mensch gereifte Frucht, denn er wurde durch lange Entwicklungen im Menschen und im Himmel vorbereitet.

In der Helligkeit des Herzens fand die Zeugung statt. Das Herz ist der Ort der Zeugung. Wenn das Weltenwort als die männliche Zeugungskraft angesehen wird, fragt sich, welches die weibliche Kraft ist. Hier finden sich drei Subjekte, die die Mutterrolle innehaben können. Die Mutter kommt zum einen im Seelenschoß zum Ausdruck, zum zweiten in der Helligkeit des Herzens und zum dritten in der Hoffnung. Körperlich ist der Astralleib, der Seelenschoß Mutter. Seelisch ist es die Helligkeit, das Bewusstsein im Herzen — das heißt im Fühlen. Geistig erscheint mir die Hoffnung als Mutter, denn der Hoffnung gehört die Himmelsfrucht zu, wie der Mutter das werdende Kind. Und wer ist es, der mit seiner Hoffnung diesen Mutterleib schuf? Ist es der Ich-Sprecher und damit die irdische Menschheit — oder sind es himmlische Wesen — oder beide Seiten, deren Hoffen sich durch die Himmelsfrucht erfüllte? Sowohl die Menschheit auf der Erde durchzieht eine tiefe Hoffnung auf den Wiederaufstieg zum Geist, als auch die geistigen Wesen hoffen, den aus dem Himmel zur Erde gestürzten Menschen wieder in “seines Vaters Haus” aufnehmen zu können.

Nun folgt in beiden Mantren eine nähere Beschreibung und Erklärung des vorher Beschriebenen. Dabei spiegelt das Adjektiv, “ohnmächtig” (15 O) mit dem Adverb “jubelnd” (38 m). Die Worte sind keine Gegensätze und doch drücken sie bis in die grammatische Form der Worte einen Gegensatz aus: machtlose Passivität (ohnmächtig) und freudig-kraftvolle Aktivität (jubelnd).

Im Mantra 15 O wird der Grund genannt, warum das Eigenwesen durch das Weben des Geistes in Sinnesdumpfheit gehüllt wurde. Der Sinn davon ist, dass dem Ich-Sprecher dadurch Kraft geschenkt wird. Diese Kraft kann sich sein Ich, dem der Ich-Sprecher auch hier wieder beobachtend gegenübersteht, nicht selber geben. Der Ich-Sprecher erkennt, dass dem Ich Schranken gesetzt sind. Das Ich ist beschränkt und zwar nicht durch die Sinnesdumpfheit — denn die betrifft das Eigenwesen. Es ist zu vermuten, dass es der Entwicklungsbedarf des Ichs ist, der sich im Kraftmangel ausdrückt und sich als Beschränkung auswirkt. Dies impliziert, dass das Ich die nötige Kraft gewinnt, indem es die Sinnesdumpfheit überwindet. Sie ist der Widerstand, der das Ich erstarken lässt. Gelingt diese Überwindung, wird auch das Weben des Geistes in den eigenen Gedanken und Vorstellungen nicht mehr wie verzaubert erlebt werden, sondern direkt und klar.

Im Mantra 38 m wird nun beschrieben, wie es mit der Himmelsfrucht der Hoffnung weitergeht. Und das erstaunt zunächst. Sie wächst jubelnd in Weltenfernen, nicht auf der Erde, wo der sich entwickelnde Mensch lebt. Sie wächst wie eine Pflanze aus dem Grund — dem Gottesgrund meines, des Ich-Sprechers Wesen. Die Himmelsfrucht der Hoffnung wächst also kraft- und freudevoll, jubelnd, aus dem Teil des Menschen, der fern der Welt und göttlich ist. Die Himmelsfrucht der Hoffnung wächst aus der Wesens-Grundlage des Menschen, die göttlich ist und das immer war. Es gibt einen Gottesgrund im Wesen des Menschen, wo der Sündenfall, die Trennung vom Göttlichen nicht stattgefunden hat. Aus diesem göttlichen Ur-Grund wächst und reift die Himmelsfrucht. Sie reift also unabhängig vom menschlichen Verstand, denn der ist irdischer Natur. Doch das Bewusstsein des Ich-Sprechers reicht bis in diese Weltenfernen. Er weiß um diesen Prozess, er beschreibt ihn.

Drei auf den Ich-Sprecher zu beziehende geistige Entitäten werden im Mantra 38 m genannt: das Geistkind, die Himmelsfrucht der Hoffnung und der Gottesgrund des im Mantra sprechenden Ich-Wesens. Vielleicht sind mit ihnen die drei vom Menschen zu entwickelnden Geistglieder gemeint. Das Geisteskind im Seelenschoß könnte das Geistselbst bezeichenen, das durch den umzuwandelnden Astralleib, den Seelenleib gebildet wird. Die jubelnd wachsende Himmelsfrucht der Hoffnung könnte den Lebensgeist bezeichnen, der aus dem umzuwandelnden Ätherleib, dem Lebenskräfteleib entsteht. Der Gottesgrund des eigenen Wesens könnte den Geistmenschen bezeichnen, der im Uranfang als Adam Kadmon geschaffen wurde und zu dem der physische Leib umgearbeitet werden soll.

Im Mantra 15 O wird die Inkarnation des Ichs, ihre Notwendigkeit und ihr Ziel beschrieben. Im Mantra 38 m wird die Exkarnation, die wesenhafte Geistwerdung des Menschen beschrieben.

Ergänzung:

Rudolf Steiner verwendet das Wort “Geistkind” im Silvestervortrag 1918: “Die Silvesterbetrachtung sollte für jeden wachen Menschen nicht so sein, daß er sich wohlig ins neue Jahr hinüberbegibt; sie soll ihn ernst stimmen, sie soll ihm vor Augen führen dasjenige, was in der Zeiten Schoß liegt, wenn nicht in diesem Zeitenschoß das Geistkind geboren wird. Bei diesem Geisteslicht allein kann eine richtige Neujahrsperspektive empfunden werden.” (GA 187, Silvestervortrag 1918, S. 163, Hervorhebung A.F.)

Und am Tag darauf, beim folgenden Neujahrsvortrag beschreibt er das Neue als eine neue Offenbarung: “Sie erinnern sich, wie ich in diesen Tagen ausgeführt habe, daß zum Allerwichtigsten, zum Allerwesentlichsten in der Erkenntnis der gegenwärtigen Zeit gehört, daß die Menschheit gewissermaßen vor einer neuen Offenbarung steht. Es ist diejenige Offenbarung, die geschehen soll, und in gewisser Beziehung auch schon geschieht, durch die Geister der Persönlichkeit, welche, wenn man sich so ausdrücken will, zu der Würde von Schöpfern aufsteigen, während wir als Schöpfer im Weltengange der Menschheit bisher nur haben ansprechen können diejenigen Geister, welche in der Bibel die Elohim genannt werden, die wir die Geister der Form nennen. Etwas Schöpferisches also wird auftauchen innerhalb desjenigen, was der Mensch beim Verfolgen der Außenwelt bemerken kann.

… Diese Offenbarung ergießt sich wie eine neue Geisteswelle durch das Geschehen, in das der Mensch eingespannt ist. Der Mensch kann diese Welle nicht etwa von der Erde zurückstoßen. Sie ergießt sich über die Erde.” (GA 187, Neujahrsvortrag 1919, S. 164f)

Das Geistkind ist im Silvestervortrag der Zukunftsimpuls, im Neujahrsvortrag die neue Offenbarung, die sich als Geistwelle ergießt, die an die Menschheit heranbrandet. Die Geistwelle lässt an des Geistes Weben (15 O) denken, das Geistkind wird im Mantra 38 m genannt.