Die Mantren 26 Z und 27 a

|

26 Z Michaeli-Stimmung Natur, dein mütterliches Sein, Ich trage es in meinem Willenswesen; Und meines Willens Feuermacht, Sie stählet meines Geistes Triebe, Dass sie gebären Selbstgefühl, Zu tragen mich in mir. |

HERBST

27 a In meines Wesens Tiefen dringen: Erregt ein ahnungsvolles Sehnen, Dass ich mich selbstbetrachtend finde, Als Sommersonnengabe, die als Keim In Herbstesstimmung wärmend lebt Als meiner Seele Kräftetrieb. |

Musik zum Mantra 26 Z Michaeli-Stimmung — parlando-e-pui-pomposo — komponiert von Herbert Lippmann

Musik zum Mantra 27 a — Herbst-Ricercar — komponiert von Herbert Lippmann

Zwei Perspektiven auf den Schritt vom Sommer- ins Winter-Halbjahr — von der Woche 26 Z zur Woche 27 a

Die Mantren 26 Z und 27 a spiegeln nicht. Sie weisen keinerlei grammatische Entsprechungen oder korrespondierende Wörter auf, obwohl sie es ihrer Position nach müssten. Zwischen ihnen liegt der Übergang vom Sommer- zum Winter-Halbjahr, der Halbjahreswechsel des Herbstes. Die Mantren 52 z und 1 A, die Mantren des Frühlings-Halbjahreswechsels spiegeln dagegen stark. Ganz anders ist es im Herbst. Hier stehen die Mantren 26 Z und 27 a jedes für sich allein. Das verbindende Element, das sich ausnahmslos durch alle Mantren-Paare des Seelenkalenders als sogenannte Spiegelung hindurch zog, hat aufgehört zu existieren. Diese beiden Mantren 26 Z und 27 a sind sozusagen einsam. Schon zwischen den letzten beiden Spiegelspruch-Paaren (24 X — 29 c und 25 Y — 28 b) wurde das Band jeweils schwächer und nun besteht es nicht mehr. Die Mantren 26 Z und 27 a lassen sich gegenseitig frei. Sie sind wie die Köpfe zweier Säulen, die über das Verbindende, wie Kapitelle hinausragen. Sie stehen allein und drücken nur ihre eigene “Persönlichkeit” aus.

Zwei “Bild-Gedanken” fügen sich an diesen Sachverhalt an. Und diese sollen in den beiden folgenden Kapiteln betrachtet werden. Der erste entspricht der im Blog-Artikel 25 Y — 28 b entwickelten Idee, dass die zwischen den Mantren 26 Z und 27 a zu erkennende “Lücke” eine Eintrittspforte ist. Was ist es also, was hier in den Jahreskreis eintritt? Der andere Gedanke betont das Getrennt-Sein der beiden Mantren und stellt die damit einhergehenden Themen in den Mittelpunkt: Unterscheidungsvermögen, Trennung, Opfer, Schuld und Sühne.

Die Lücke als Tor — wer oder was tritt ein?

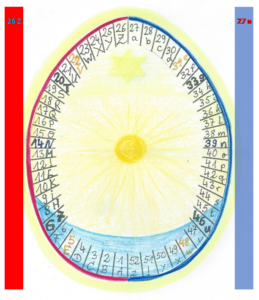

Die nicht spiegelnden Sprüche implizieren die Idee einer Öffnung des Jahreskreises. Doch was gelangt dadurch in den Jahreskreis und verändert seine zyklische, sich ewige wiederholende Gleichheit? Eine individualisierende Kraft des Jungen, Neuen kann in der Osterscholle erblickt werden, die durch das bewegliche Osterfest immer etwas anders im Jahreskreis liegt. Betrachte ich sie als Ergebnis eines Strömungsimpulses, so muss dieses “geistige Wasser” irgendwo herkommen. Da die Osterscholle wie ein Strömungspilz im Frühling anbrandet, muss der Impuls von der anderen Seite im Jahreskreis stammen, vom Herbst. Denke ich den Jahreskreis als ein Gefäß, so kann das Gefäß selber seine Füllung nicht hervorbringen, sie muss von außen kommen. Dadurch werden die Mantren 26 Z und 27 a zur Eintrittspforte des Oster-Impulses. Er kommt in der obigen Jahres-Darstellung von oben und kann deshalb als Wirkung einer über dem Jahreskreis stehenden höheren Macht angesehen werden. Diese aus dem Überzeitlichen kommende befruchtende Macht erfüllt, belebt und individualisiert das Jahr.

Zwei frühchristliche Darstellungen aus Irland scheinen mir diese Idee darzustellen. Sie zeigen Christus, bzw. sein Symbol, das Kreuz im Kreis, als Spender des Lebenswassers.

Christus: Bronze-Beschlag des Evangeliars von Athlone

Frühchristlicher, irischer Kreuzstein (Zeichnung) aus Inishkea im Jahreskreis mit der Osterscholle als Strömungsimpuls

Erzengel Michael und die Gottesmutter Maria

Das Mantra 26 Z ist das letzte Mantra im Sommer-Halbjahr und durch seine Überschrift mit dem Erzengel Michael verbunden. Das folgende Mantra 27 a ist das erste des Winter-Halbjahrs und gehört zu der auf das Michael-Fest folgenden Michaelizeit.

Das Sommer-Halbjahr kann als männlich angesehen werden, weil es laut Rudolf Steiner die Wahrnehmungsseite der Seele, das Außen beschreibt, das Winter-Halbjahr als weiblich, weil es die Denkseite der Seele, ihr Innen thematisiert. Das christliche Urbild dieser weiblichen Seite der Seele ist die Gottesmutter Maria – so wie im Erzengel Michael die Vollendung der männlichen Seite erblickt werden kann.

Nach alter Tradition steht der Mond, die Mondsichel, auf der die Mondsichelmadonna steht, im Zusammenhang mit dem Drachen. Der Mond, d.h. die 18 Wochen der Osterscholle, die ihn bilden, haben Anfang und Ende. Der Mond steht damit (neben Anderem) für die lineare, irdische Zeit im Gegensatz zur zyklischen Zeit.

Nicht immer — aber auffällig häufig — zeigt der Drache, den Michael aus dem Himmel auf die Erde wirft und besiegt eine mondsichelartige Form.

Erzengel Michael besiegt den Drachen, mittelalterliches Fresco im Jahreskreis mit der Osterscholle als Strömungsimpuls

Verbindet man die dynamische Idee des Strömungsimpulses mit dem michaelischen Kampf, so kann dieses Bild zur Imagination des luziferischen Sturzes und michaelischen Sieges werden. Die Maria auf der Mondsichel und Michael, der den Drachen bekämpft, werden dadurch als Imaginationen sichtbar, die zusammen gehören.

Maria steht auf der Mondsichel, die Mondsichel trägt sie. Sie ist das Urbild der Menschenseele. Michael ist die Kraft, die den Drachen auf die Erde geworfen hat, der den Himmel gereinigt hat von der verhärtenden und Materie bildenden Kraft, denn die Bewegungsrichtung der Entwicklung sollte sich umkehren von der Verleiblichung zur Vergeistigung. Michael ist die vergeistigende Kraft, so wie Maria die verleiblichende, das Kind auf die Erde herabtragende ist.

Es gibt eine Stelle im apokryphen Hebräer Evangelium, das aus dem 2. bis 3. Jahrhundert stammt, die auf den Zusammenhang der Maria mit Michael hinweist: „Als Christus auf die Erde zu den Menschen kommen wollte, erwählte der Vatergott eine gewaltige Kraft im Himmel, welche Michael hieß, und vertraute Christus ihrer Fürsorge an. Und die Kraft kam in die Welt, sie wurde Maria genannt, und Christus blieb 7 Monate in ihrem Leibe”. (Adalbert von Keyserlingk: Vergessene Kulturen Im Monte Gargano, in: Vergessene Kulturen im Monte Gargano, S. 139f))

Maria ist als Maria-Sophia, die göttliche Weisheit. Damit tritt sie schon in die Nähe zu Michael, der die kosmische Intelligenz verwaltete, bis er sie dem Menschen überlassen musste. Nun ist er der Wegbereiter Christi in unserem Denken. Er hilft, geistgemäß zu denken und die egoistische Tier-Natur im Innern zu überwinden. Diese doppelte Wirksamkeit könnte darin ausgedrückt sein, dass der Kopf des Drachen manchmal rechts, manchmal links dargestellt ist.

Der sehr häufig dreiblättrige Schwanz des Drachen deutet an, dass in ihm neben dem zu überwindenden Aspekt auch ein zukunftsfähiger, lebendiger pflanzlich “reiner” keimhafter Aspekt liegt. Weist dieser sprossende Schwanz auf das lebendige Denken, das wir entwickeln sollen und das ohne Denkgesetze, ohne Logik, also ohne feste Gewohnheiten nicht auskommt, wenn es nicht zur willkürlichen Phantasie werden soll? Liegt in diesem von der Michael-Kraft überleuchteten Bild des Drachen vielleicht auch das Bild der reinen Geistigkeit, die laut Rudolf Steiner sich gerade durch das abstrakte Denken im Menschen bildet? (GA 26)

Erzengel Michael besiegt den Drachen, mittelalterliches Manuskript unbekannter Quelle (bearbeitet)

Rudolf Steiner beschreibt, wie der Mensch am Anfang seiner Bewusstseinsentwicklung Gedanken und Ideen aus der geistigen Welt in sich einströmen fühlte und erst nach und nach dazu kam, sich selber als Hervorbringer der Gedanken, als aktiv Denkenden zu erleben. Dadurch verändert sich das Verhältnis des Menschen zu Michael. “Michael, der «von oben» gesprochen hat, kann «aus dem Innern», wo er seinen neuen Wohnsitz aufschlagen wird, gehört werden. Mehr imaginativ gesprochen, kann dies so ausgedrückt werden: Das Sonnenhafte, das der Mensch durch lange Zeiten nur aus dem Kosmos in sich aufnahm, wird im Innern der Seele leuchtend werden. Der Mensch wird von einer «innern Sonne» sprechen lernen.” (GA 26, S. 53) Vorher — oder auch parallel dazu muss der Mensch den Drachen im Inneren, seinen Egoismus, überwinden lernen und michaelische Kraft in sich erwecken.

Die Maria auf der Mondsichel, das kosmische Weib aus der apokalyptischen Offenbarung des Johannes (Offb. 12,1), schildert Rudolf Steiner als eine Vision, als eine Wahrnehmung. Diese Vision wird getragen werden von luftförmig-feurigen, also “sommerlichen” Gedanken. (GA 346) Ich habe den Eindruck, dass diese Vision der Maria im Strahlenkranz dem Menschen wie von außen, aus dem Jahreskreis entgegentritt.

Da Michael nun im Menschen-Inneren angetroffen werden kann, muss das Urbild der menschlichen Seele, die Maria auf der Mondsichel im Außen, in den Strukturen des Jahreskreises und der über die Erde gehenden Zeit gesucht werden. Damit wechselt die eingangs vorgenommene Zuordnung zu den Halbjahren.

Maria und Michael — kosmische Urbilder die in der wahrnehmenden und denkenden Seele wirken, Quellen unbekannt (bearbeitet)

Die beiden Imagination, Maria auf der Mondsichel und Michael den Drachen besiegend, zeigen sich als kosmische “Zwillinge”.

Marduk und Istar als Wächter der beiden Einweihungswege

So wie heute Maria und Michael, so standen früher laut Rudolf Steiner Marduk und Istar vor dem Menschen. Sie hüteten die beiden Einweihungswege. Marduk, den Rudolf Steiner mit dem Erzengel Michael gleichsetzt, hütete damals den Weg in die geistige Außenwelt und Istar, die Chaldäische Isis und heutige Maria, den Weg ins menschliche Innere. Ihre Zuständigkeit war also entgegengesetzt der oben dargestellten, der heutigen: „Derjenige, der im alten Chaldäertume eingeweiht wurde, der machte zwei Erlebnisse durch, und man sorgte dafür, daß er diese zwei Erlebnisse möglichst so machte, daß sie zusammenfielen, daß er also den Weg betrat nach außen in die geistige Welt hinein und nach innen in die geistige Welt hinein, so daß er wenigstens ein Gefühl erhielt von einem gemeinschaftlichen Weben und Leben des Geistigen draußen und drinnen. Und dann erlebte er auf dem Wege nach innen die Begegnung mit jenem geistigen Wesen, das man innerhalb des Chaldäertums Istar nannte und von dem man wußte, daß es zu den wohltätigen Mondgottheiten gehörte. Istar stand da an der Schwelle, die sonst den Menschen verschließt, was hinter dem Seelenleben an Geistigkeit steht. Und auf der anderen Seite, wo man das Tor findet in die geistige Welt durch den Teppich der äußeren Sinneswelt, da stand der andere Hüter: Merodach oder Marduk. Merodach, er stand mit Istar da. Merodach, den wir mit dem Hüter der Schwelle, mit dem Michael vergleichen können, Merodach und Istar waren es, welche das Innere der Seele hellsehend machten und den Menschen nach den beiden Seiten hin in die geistige Welt einführten.“ (GA 113, S. 170f)

Die Lücke als Trennung — die Konsequenzen

Rückt die Eigenständigkeit und Unabhängigkeit der beiden Mantren 26 Z und 27 a in den Blick, werden sie Symbol für ganz andere Gedankengänge. Auf zwei verschiedene “Bilder” will ich eingehen. Mein Fokus richtet sich zum einen auf das im Herbst liegende jüdische Neujahrs- und Versöhnungsfest, zum anderen auf einen Bischofsstab mit doppelter Krümme und der Darstellung eines sogenannten Kopfträgers.

Jüdische Jahreslauf-Weisheit — Jom Kippur — das Versöhnungsfest

In der jüdischen Religion gibt es eigentlich zwei Jahresanfänge, denn das Neujahrsfest Rosch ha-Schana findet zum Beginn des siebten Monats, am 1./2. Tischri, d.h. zu Neumond statt. Hier wird die Erschaffung des Menschen gefeiert. Als erster Monat gilt jedoch Nissan im Frühling mit dem Pessachfest, das, beginnend mit dem Vollmond, in diesem Monat eine Woche lang — vom 15. bis 21. Nissan — gefeiert wird. Dies ist das Erlösungsfest und beruht auf dem Auszug aus Ägypten. Nimmt man die Mondphase als Signatur des Halbjahres, an dessen Beginn die beiden Feste liegen, so ist das Winter-Halbjahr, das mit Rosch ha-Schana, dem Neujahrs- und Schöpfungsfest des Menschen beginnt durch den zunehmenden, jungen Mond gekennzeichnet — durch das sich inkarnierende Leben. Der abnehmende, alternde Mond prägt dem Sommer-Halbjahr sein Siegel auf, dessen Lebenskräfte sich während der Wachstumsperiode erschöpfen und schließlich wieder vergeistigen, also aus der Materie erlöst werden.

Am jüdischen Neujahrsfest lässt sich also ablesen, welche inneren Vorgänge mit dem Übergang vom Sommer- zum Winter-Halbjahr verbunden sind. Diese Neuschöpfung des Lebens zeigt sich in folgendem Glauben: Nach talmudischer Überlieferung öffnet Gott am ersten Tag des Jahres drei Bücher: ein Buch für die ganz schlechten Menschen, ein zweites für die ganz frommen Menschen und das dritte für die Durchschnittsmenschen. Das Schicksal der ganz schlechten und der ganz frommen Menschen wird sogleich entschieden; doch den Durchschnittsmenschen wird bis Jom Kippur, dem Versöhnungsfest, eine zehntägige Frist gewährt, um ihr Los zu verbessern. Im Gebet “Unetaneh tokef” heißt es: „Am Neujahrstag werden sie eingeschrieben und am Versöhnungstag besiegelt, wie viele dahinscheiden sollen und wie viele geboren werden, wer leben und wer sterben soll, wer zu seiner Zeit und wer vor seiner Zeit, wer durch Feuer und wer durch Wasser, wer durch Schwert und wer durch Hunger, wer durch Sturm und wer durch Seuche, wer Ruhe haben wird und wer Unruhe, wer Rast findet und wer umherirrt, wer frei von Sorgen und wer voll Schmerzen, wer hoch und wer niedrig, wer reich und wer arm sein soll. Doch Umkehr, Gebet und Wohltun wenden das böse Verhängnis ab.“ (Gebetbuch für das Neujahrsfest. S. 108)

Dadurch betrachte ich Jom Kippur als Ausdruck des inneren Gehalts dieses Übergangs in das neue Halbjahr. Jom Kippur, Tag der Sühne, ist der höchste jüdische Feiertag. Er wird zehn Tage nach Neujahr, am 10. Tag des Monats Tischri begangen und ist ein strenger Ruhe- und Fastentag. Im Levitikus (3. Buch Mose) wird der doppelte Jahresbeginn im Zusammenhang mit Jom Kippur nochmals deutlich: „Am zehnten Tage des siebenten Monats sollt ihr fasten und keine Arbeit tun, weder ein Einheimischer noch ein Fremdling unter euch. Denn an diesem Tage geschieht eure Entsühnung, dass ihr gereinigt werdet; von allen euren Sünden werdet ihr gereinigt vor dem Herrn.“ (Lev 16,29–30 LUT, ebenso Lev 23,26–32 LUT und Num 29,7–11 LUT.)

Im Tempel in Jerusalem wurden an diesem Tag besondere Opfer dargebracht und es war der einzige Tag, an dem der Hohepriester – allein und streng abgeschirmt – das Allerheiligste im Tempel betreten durfte. Er empfing dort stellvertretend für das Volk die Vergebung der Sünden.

Es wurden zwei Tiere geopfert und über zwei Böcken das Los geworfen (Lev 16,5–22 LUT). Der eine Bock mit dem Los „für Gott“ wurde geopfert zur Reinigung des Tempels. Dem anderen Bock mit dem Los „für Asasel“ wurden alle Sünden des Volkes Israel vom Hohepriester öffentlich bekannt und damit aufgeladen. Was dann geschah, ist unsicher. Entweder wurde das Tier „für Asasel“ getötet, indem es eine Klippe herabgestürzt wurde oder es wurde in die Wildnis entlassen. Dieser Ziegenbock ist der Sündenbock, ein von Luther geprägter Begriff. “Asasel” mit der göttlichen Endung “el” ist ein seltenes hebräisches Nebenwort, das „Entlassung“ oder „gänzliche Entfernung“ bedeutet. Laut dem apokryphen Buch Henoch ist Asasel oder Asalsel der Anführer unter den gefallenen Engeln, der die Menschen die Sünde lehrte. Asasel bedeutet allerdings auch Wüste und Wildnis und deshalb wird alternativ angenommen, dass dieser Bock in die Freiheit entlassen wurde.

Wüste, das Wilde, unkultivierte steht für mich für die Wahrnehmungsseite der Seele, für das Sommer-Halbjahr. Die Wahrnehmungen füttern den Verstand, der selbstsüchtige Ideen, also Sünden hervorbringt. Während des Sommer-Halbjahres hat diese Daseinsform ihre Berechtigung. Doch mit dem jüdischen Neujahrsfest beginnt das Neue mit dem Winter-Halbjahr, der Denk-Seite der Seele, ihrem Innen-Sein. Das Denken muss, um nicht egoistisch, sondern gut zu sein, Gott geopfert werden. Das ist der andere Ziegenbock, der zur Reinigung des Innenraumes, des Tempels, geopfert wird.

Der duale Charakter dieses Festes kommt in zwei weiteren Notizen zum Ausdruck. Zum einen in der Kleidervorschrift des Hohepriesters, die besagt, dass er „leinene Beinkleider“, also Hosen tragen muss (Lev 16,2–4 LUT), zum anderen, dass der Hochzeitstag als persönlicher Versöhnungstag verstanden wird, an dem Braut und Bräutigam fasten, ein Sündenbekenntnis ablegen und dadurch ganz neu anfangen.

Für mich zeigt das Bild des Ziegenbocks mit seinen oft nach außen gewendeten Hörnern diese Geste der Teilung und des Gegensatzes. Und die Bewegung in zwei entgegengesetzte Richtungen ist nur durch ein Opfer, das Opfer einer der beiden Richtungen zu überwinden. Um in der Gegenwart präsent zu leben, muss die Orientierung an der Vergangenheit geopfert werden für eine gute Zukunft.

Im Opferritual, Kapparot, das ultraorthodoxe Juden praktizieren, kommt dieser Opfer-Aspekt besonders ursprünglich zum Ausdruck. Am Vortag des Versöhnungstages wird für jede weibliche Person im Haus ein schneeweißes Huhn bzw. für jede männliche ein solcher Hahn als Sühneopfer geschlachtet, nachdem im Gebet dem Tier die persönlichen Sünden übertragen wurden. Dreimal wird das Tier lebend über dem Kopf geschwungen und dabei dreimal wiederholt: „Das ist mein Stellvertreter. Das ist mein Auslöser. Das ist meine Sühne. Dieses Huhn geht in den Tod, ich aber gehe einem guten Leben und Frieden entgegen.“ Dann wird das Tier getötet. Es wird nicht selber gegessen, sondern den Armen zum Verzehr überlassen.

Rudolf Steiner sagt über Asasel: “Ferner müssen wir unsere Aufmerksamkeit richten auf alles, was mit der Unwahrhaftigkeit zusammenhängt. Wir begehen zwar durch unsere Erziehung keine groben Unwahrheiten, dennoch haben wir stets den Hang, besser zu scheinen, als wir im Grunde wirklich sind. Oder aber, wenn es uns um Hals und Kragen geht, die Wahrheit zu gestehen, sie lieber zu verschweigen und zu verschleiern. Dies alles wirkt ebenfalls schädigend auf das Weltgeschehen und somit auf den Menschen selber vernichtend zurück. Die Wirkungen solcher Unwahrhaftigkeiten wirken auf unseren Astralleib, dann auf unseren Ätherleib, und zwar auf denjenigen Teil, den wir Lichtäther nennen. Von hier aus wirken solche schädigenden Einflüsse auf den physischen Leib, besonders auf das Nervensystem. Diese luziferischen Wesenheiten, die hiermit zusammenhängen, deren Anführer Azazel ist, offenbaren sich dem Hellseher auch menschenähnlich, meistens als Kopf mit Rabenflügeln.” (Lit.: GA 266b, S. 130f)

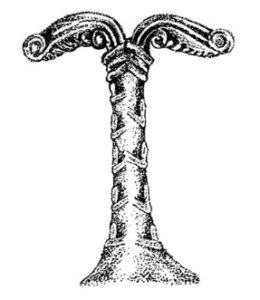

Der Bischofsstab als Lebensrute

Seit alten Zeiten ist das Bild der Lebenssäule bekannt. Sie wurde häufig als Stamm mit zu den Seiten gebogenen Ästen dargestellt. Ein spätes Beispiel eines solchen Lebensbaumes ist die Irminsul, wie sie auf dem Relief an den Externsteinen dargestellt ist. Die beiden “Äste” betonen die Polarität, von männlich und weiblich, Wahrnehmung und Denken, aus der alles Leben hervorgeht. Die beiden unverbundenen Mantren 26 Z und 27 a können in den divergierenden “Ästen” der Lebenssäule gesehen werden.

Zeichnung der aufgerichteten Irminsul, Marianne Klement

Im T‑Stab des heiligen Antonius lebt dieses Symbol fort und meint die Selbstüberwindung, damit über dem Querbalken das Höhere, die Sonne erscheinen kann.

Das obere Ende der meisten westlichen Bischofsstäbe ist dem ägyptischen Krummstab nachgebildet, dem Hirtenstab. Diese Bischofsstäbe zeigen einen fast kreisförmigen Bogen, die Krümme, und weisen damit auf den Jahreskreis als Einheit. Anders ist es bei orthodoxen Bischofsstäben. Der Bischofsstab des syrisch-orthodoxen Patriarchen soll dem Mosesstab ähneln. Er weist zwei, z.T. auch drei Schlangen auf, ein Hinweis auf das Meistern der Zeit. Die Formsprache der Schlangen nähert sich oft der T‑Form und ähnelt der Irminsul.

Zum Abschluss möchte ich eingehen auf das Oberteil eines Stabes, vermutlich eines westlichen Bischofsstabes unbekannter Herkunft. Dieses Kunstwerk stellt das Thema der beiden unverbundenen Mantren 26 Z und 27 a, Trennung, Unterscheidung und Opfer besonders kraftvoll dar. Statt einer Rundung zeigt dieses Staboberteil zwei Krümmen und nähert sich dadurch der orthodoxen Form. Wie bei Bischofsstäben häufig, finden sich außen Andeutungen von Blättern als Hinweis auf das neue Leben. Die beiden Krümmen beschreiben leicht einwickelnde Spiralen, die die Assoziation von Halbjahren wecken — aber als eigene Ganzheiten. Oben über den sich trennenden Krümmen steht der heilige Georg, den Drachen besiegend. Er wacht über die Teilung. In den beiden Krümmen findet sich eine gemeinsame Opferszene. In der linken Krümme ist ein Heiliger zu sehen, der seinen eigenen Kopf zum Altar trägt, der in der rechten Krümme dargestellt ist mit dem davor wartenden Priester. Die Darstellung eines sogenannten Kopfträgers ist unter den heiligen Märtyrern nicht selten. Sie bringen das größte Opfer für Christus, ihren eigenen Kopf — ihr irdisches auf äußerer Wahrnehmung beruhende Denken. Die beiden bekanntesten Beispiele sind der heilige Dionysius von Paris und Valeria von Limoges.

Bischofsstab des syrisch-orthodoxen Patriarchen von Antiochia im östlichen Stil mit Schlangen, die den Stab von Moses darstellen

Bischofsstab unbekannter Herkunft im Seelenkalender Jahreskreis

Über die nicht spiegelnden Sprüche 26 Z und 27 a

Die Mantren 26 Z und 27 a weisen beide einen Ich-Sprecher auf, was bedeutet, dass ihr Inhalt grundsätzlich der Selbstbeobachtung zugänglich ist. Der Ich-Sprecher des Michaeli-Mantras 26 Z wendet sich nach außen, der Ich-Sprecher des Mantras 27 a nach innen. Das ganze Michaeli-Mantra ist eine Rede des Ich-Sprechers an die Natur. Der Ich-Sprecher des Mantras 27 a spricht dagegen mit sich selbst, er übt Selbstbetrachtung, wie es im Mantra selber heißt.

Der Ich-Sprecher spricht im Mantra 26 Z die Natur als seine Mutter an – und gibt dadurch zu erkennen, dass er ihr Kind ist. Jeder Mensch gewinnt durch Wahrnehmung Inhalte für sein Denken. Er gewinnt sie aus der Welt, der Natur. Für sein Bewusstsein ist die Natur seine Mutter. Rudolf Steiner bezeichnet den chaldäischen Gott Marduk, den wir heute als Erzengel Michael kennen, als Sohn der Ea, der Weisheit, die in allen Dingen — in der Natur, der Erde — waltet. Marduk-Michael ist Sohn dieser Weisheit. (GA 243, S. 22 ff). So lässt sich verstehen, warum das Michaeli-Mantra vom mütterlichen Sein der Natur spricht.

Der Ich-Sprecher im Michaeli-Mantra 26 Z erkennt das mütterliche Sein der Natur in Bezug zum Menschen. Er erkennt, dass der Mensch von der Natur abhängig ist, denn geistig und körperlich braucht er sie. Ohne Umwelt ist die Existenz des Menschen undenkbar. Geistig braucht er sie, weil sie seinem Bewusstsein Inhalt gibt durch die Wahrnehmung. Und körperlich könnte er ohne ihre Nahrung, ihre Wärme, ihre Luft, ihr Wasser und ihren Schutz nicht bestehen. Ja, sein eigener Körper besteht aus den Substanzen der Natur. Der Mensch ist selber Natur, er lebt in den Rhythmen der Zeit mit der Erde mit, von ihr und dem Kosmos getragen. Der Mensch ist Kind der Natur. Sie ist seine Mutter, sie hat ihn hervorgebracht und hält ihn am Leben. Alles, was mit Stoffwechsel zusammenhängt, mit Abbau und Aufbau, ist Naturprozess. Und dieser Stoffwechselpol des Menschen ist die Grundlage des Willens. Der Ich-Sprecher erkennt, dass er das mütterliche Sein der Natur in seinem Willenswesen trägt. So wie die Natur das Leben will, das Leben fördert, so will der Mensch sein eigenes Leben. Und dieses Leben vollzieht sich zyklisch zwischen zwei Polen, zwischen “feurigen” Verbrennungs- / Abbauprozessen und “wässrigen” Wachstums- / Aufbauprozessen. Im Willenswesen vereint sich Zerstörung und Neuschöpfung. Damit ist der Stoffwechselprozess mit dem Jahreslauf, dem Werden und Vergehen in der Zeit, verwandt.

Etwas ganz anderes erlebt der Ich-Sprecher des Mantras 27 a. Obwohl auch das Willenswesen des Mantras 26 Z in der Tiefe, im Unterbewussten zu finden ist, gelangt der Ich-Spreche des Mantras 27 a beim Eindringen in die Tiefe seines Wesens nicht dorthin. Er findet in der Tiefe seines Wesens nichts oder besser gesagt nichts Konkretes. Lediglich ein ahnungsvolles Sehnen wird ihm beim Eindringen in diese Tiefe erregt. Warum? Die Innenwelt ist keine Gegenstandswelt. In der Innenwelt treten die Wesen und Gegenstände nicht von selber, das heißt ohne innere Aktivität in den Bewusstseinsraum, so wie es geschieht, wenn das Bewusstsein sich nach außen richtet. Der Mensch ist es gewohnt, den Baum, den Hund, den Stern zu sehen, ihm zu begegnen, wenn der Blick, das heißt das Bewusstsein darauf fällt. Doch in der Innenwelt kommt dem Bewusstsein zunächst nichts entgegen. Es bleibt beim Sehnen voller Ahnungen.

Im Mantra 26 Z schließt an den ersten Sachverhalt des mütterlichen Seins im Willenswesen ein zweiter mit “Und” an. Die Feuermacht des Willens, die das mütterliche Sein der Natur dem Menschen zu Eigen gegeben hat, die der Mensch in seinem Willenswesen trägt, diese Feuermacht stählt die Triebe des eigenen Geistes. Diese Triebe sind das, was den Menschen aus dem Geist antreibt. Triebe aus dem Geist gehören zum oberen Pol des Menschen, dem Nerven-Sinnessystem. Der Geist tritt hier ins Bewusstsein des Menschen ein und äußert sich in Form von Ideen und Idealen. Und diese Ideen, Ideale und Ziele treiben den Menschen zu Handlungen, sie sind seine Geistestriebe. Sie sind Zukunftsvorstellungen und existieren zunächst nur im Geist, im Zusammenwirken von Ich und Astralleib. Wirkt der Wille im Ätherleib, so wird er Trieb. Rudolf Steiner gibt die vom physischen Leib aufsteigende Reihe folgendermaßen an: physischer Leib – Instinkt, Ätherleib – Trieb, Astralleib – Begierde (GA 293, S. 66f). Bei des Geistes Trieben muss es sich jedoch um eine absteigende, von oben kommende Metamorphose-Reihe von Trieben handeln.

Auf der Stufe des Ätherleibs, also als Trieb des Geistes, begegnen die von Ideen, Idealen, Zielen stammenden Willensimpulse den zahllosen Hindernissen aus der physischen Welt, wozu auch der physische Leib mit seinen Befindlichkeiten und Beschränkungen gehört. Hier entbrennt ein Kampf zwischen den Trieben des Geistes und den niederen Trieben. Der Mensch muss nun entscheiden, welchen Impulsen er folgt. Er muss sich selbst überwinden, seinen Willen einsetzen. Diese Feuermacht des Willens stählt die Geistestriebe. Sie härtet sie, damit sie stärkere Triebkräfte entwickeln als die niederen Triebe der Körperlichkeit.

Im Mantra 27 a wird nun gesagt, was das Ziel des ahnungsvollen Sehnens ist, wonach sich der Ich-Sprecher sehnt. Er dringt in die Tiefe seines Wesens, um sich durch Selbstbetrachtung zu finden – und zwar nicht irgendwie, sondern als Sommersonnengabe. Der Ich-Sprecher sehnt sich also danach, sich selber zu erkennen, nicht wie er jetzt ist, sondern wie er gedacht ist — als Gabe der Sommersonne, als ihr Geschenk. Der Ich-Sprecher ahnt voller Sehnsucht, dass in der Tiefe seines Wesens sein eigenes Sonne-Sein verborgen ist und diese Sonnennatur hat er von der Sommersonne erhalten. Die Sonne in ihrer größten Kraft, als Sommersonne, hat dem Menschen von ihrem eigenen Wesen geschenkt. Der Mensch kann in der Tiefe seines Wesens sich selber als Sonne erkennen. Selbstbetrachtung, Selbsterkenntnis zeigt, dass das Bewusstseinslicht vom Menschen ausstrahlt wie das äußere Licht von der Sonne. Doch die Sonne im Menschen ist noch Keim. Sie ist noch keine Sommersonne, die hoch am Himmel steht. Sie ist noch unter dem Horizont oder gerade im Begriff aufzugehen. Diesen winzigen Sonnenkeim erkennt der Ich-Sprecher als die in seiner Seele lebende, die Seele wärmende und in Bewegung bringende, sie antreibende Kraft – als den Kräftetrieb seiner Seele. Erstaunlicherweise lebt dieser Sonnen-Keim in Herbstesstimmung in der Seele. Er lebt in einer ernüchternden, sich auf das Wesentliche konzentrierenden abundanten Stimmung – nicht in einer überschwänglichen, schwärmerischen Seelenatmosphäre.

Nun folgt auch im Mantra 26 Z das Ziel, warum die Feuermacht des Willens die Triebe des Geistes stählt. Sie sollen Selbstgefühl gebären. Durch die Erfahrung der Selbstüberwindung entsteht das Erleben der Selbstwirksamkeit. Das Fühlen der eigenen Macht über sich selbst bringt das Selbstgefühl hervor. Schon in der Selbstüberwindung steht der Mensch sich selbst gegenüber. Schon hier ist er als Zweiheit vorhanden. Auch beim Selbstgefühl ist dies der Fall. Gewöhnlich fühlt man das Andere, das man nicht ist – einen Gegenstand oder eine Emotion. Doch beim Selbstgefühl fühlt der Mensch sich selbst. So ist es auch verständlich, dass das letztendliche Ziel der Geburt des Selbstgefühls ist, sich in sich selber zu tragen. Der Geist im Ich-Sprecher, der ihn treibt, diesen Geist fühlt er im Selbstgefühl und diesen Geist trägt er nun bewusst in sich selbst. Er trägt sich als geistigen Menschen in seinem irdischen Sein.

Inhaltliche Verbindungen der beiden Mantren

Ich habe den Eindruck, dass die Mantren trotz aller Eigenständigkeit in einer Beziehung stehen. Diese Beziehung ist keine parallele, wie die Spiegelung, sondern scheint mir zu kreuzen, wie die Verbindungsstriche der Abbildung zeigen.

Das mütterliche Sein der Natur (26 Z), das sich in das Willenswesen des Ich-Sprechers hineingeschenkt hat, erscheint in der Seele als ihr Kräftetrieb (27 a) der wärmend lebender Keim ist – und eine Gabe der Sommersonne, also der Natur.

Das ahnungsvoll erregte Sehnen (27 a) beim Eindringen in die Tiefen des eigenen Wesens hängt zusammen mit dem geborenen Selbstgefühl (26 Z). Das Sehnen fühlt, dass es im Innern etwas zu finden gibt, denn dort trage ich mich in mir.

Sowohl die beiden ersten, als auch die beiden letzten Zeilen beider Mantren sprechen von dualen Zusammenhängen:

26 Z: Natur – Ich

Ich trage mich — in mir

27 a: Ich — dringe in die Tiefe meines Wesens

Seele — Kräftetrieb

Die jeweils mittleren beiden Zeilen tun dies formal auch, ich empfinde sie trotzdem eher als Aussage einer Ganzheit. Die Feuermacht des eigenen Willens (26 Z) findet ihre Entsprechung in der Sommersonne (27 a), die sich verschenkt. Das sich finden in der Selbstbetrachtung (27 a) als Gabe der Sommersonne — als Sonnengeist, setzt voraus, dass die Triebe des eigenen Geistes gestählt (26 Z) wurden, sodass sie der Realität standhalten.

Es überrascht nicht im Mantra 26 Z michaelische Aspekte wie die zu stählenden Geistestriebe zu finden, trägt es doch die Überschrift “Michaeli-Stimmung”. Doch im Mantra 27 a Aspekte der Maria zu finden, war für mich unerwartet. Das ahnungsvolle Sehnen lässt mich an die Stimmung der Verkündigung denken, die Sommersonnengabe, die ich selber bin, an das Christkind, das gemäß Angelus Silesius in jedem Menschen geboren werden muss. “Wird Christus tausendmahl zu Bethlehem gebohrn / Und nicht in dir; du bleibst noch Ewiglich verlohrn.” (Der Cherubinische Wandersmann) In den Tiefen meines Wesens kann diese Christus-Sonnenmacht gefunden werden. Weil sie im Innern als Keim, als wachsender Kräftetrieb vorhanden ist, wird der Mensch zur Maria, zur Gottesgebärerin.