Die Gegensprüche 3 C und 29 c

| 3 C

Es spricht zum Weltenall, Sich selbst vergessend Und seines Urstands eingedenk, Des Menschen wachsend Ich: In dir, befreiend mich Aus meiner Eigenheiten Fessel, Ergründe ich mein echtes Wesen. |

29 c

Sich selbst des Denkens Leuchten Im Innern kraftvoll zu entfachen, Erlebtes sinnvoll deutend Aus Weltengeistes Kräftequell, Ist mir nun Sommererbe, Ist Herbstesruhe und auch Winterhoffnung. … |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 3 C und 29 c

Über den Buchstaben “C”

Das C steht an dritter Stelle im lateinischen Alphabet. Ernst Moll schreibt: “Der A‑Laut hat die Bedeutung der Zahl 1. Die Einheit des Göttlichen sah man im Alpha. … Im Erlebnis der … Umhüllung erfolgt die … Begegnung mit der Umwelt. Der B‑Laut, der 2‑Zahl entsprechend, ist nicht mehr, wie das A, das Göttliche bzw. der göttliche Mensch, sondern die Welt. Das A ist ‘Inhalt’ das B ist ‘Form’. Ein (vokalisch-konsonantischer) Gegensatz entsteht. In der Gegensätzlichkeit aber lebt sich alle Materie dar. Materielles ist dadurch ’schwer’, dass es sich darlebt in der Polarität von links und rechts, oben und unten, hinten und vorne. Das Unüberwundene der Gegensätze macht das Erdenleben ’schwer’. Durch die Ausbreitung in die Gegensätze des Raumes, der Zeit entsteht Offenbarung. Deswegen ist die Materie, die Welt der Zahl 2, die Welt der Offenbarung. Das Göttliche ist unsichtbar. Das Irdische ist sichtbar, doch ist es nur Mutter-Hülle, materia. Wird aber durch die Polarität des Stoffes, durch den Schleier der Materie hindurch das Göttliche des Anfangs wieder sichtbar, dann kommen wir zur Zahl 3.” (Die Sprache der Laute, S. 85f) Rudolf Steiner sagt über die Drei: “Es gibt keine Offenbarung, ohne dass hinter ihr das Göttliche waltet: daher ist hinter jeder Zweiheit noch eine Einheit verborgen. Deshalb ist die Drei nichts anderes als die Zwei und die Eins, nämlich die Offenbarung und die hinter ihr stehende Göttlichkeit. Drei ist die Zahl der Göttlichkeit, der sich offenbarenden Göttlichkeit.” (zitiert nach: Die Grundelemente der Eurythmie, Dubach-Donath)

Im griechischen Alphabet stand an dieser dritten Stelle das Gamma, das G, das als Stoßlaut die genuine, erneuernde, das Alte verdrängende Kraft des Dritten verkörpert. Im C begegnen wir dagegen der Leichte, die durch die Überwindung der Dualität, der Materie, durch den Geist entsteht. “Indem durch die Ausgeglichenheit der Gegensätze Materielles überwunden wird durch den Geist, er- oder entsteht die Leichtigkeit des C.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 86)

Obwohl das C im Deutschen eigentlich keinen eigenen Lautwert hat, sondern als Begleiter des H im CH oder als Verstärker des K im CK auftritt, misst ihm Rudolf Steiner eine eigenständige Qualität zu: “Im Grunde genommen wird das C am meisten dann erlebt, wenn das Kind vom Kriechen aus das Stehen lernt, die aufrechte Haltung lernt. Da möchte man eigentlich immer dieses wunderbare Erlebnis (denn es ist ja ein wunderbares Erlebnis) mit dem Laute C verfolgen. … [Das] Leichtwerden, das Heben des Materiellen durch das Geistige [zeigt sich im C. Es] nimmt gewissermaßen ins Geistige herein das Materielle und hebt es auf: das Leichtsein andeutend: andeutend, dass etwas leicht ist, dass ein Materielles durch das Geistige überwunden werden kann, in die Höhe gehoben werden kann. … Es ist etwas leicht, es wird Materie durch das Geistige gehoben! … In dem C — und noch stärker ist das beim K der Fall — haben wir ein die Materie Beherrschen vom Geiste aus.” Er sagt auch, dass ein C‑Laut ausgestoßen wird, wenn ein Gewicht sich beim Anheben als sehr viel leichter erweist, als zu erwarten war. Weiter sagt er: “Die Natur macht’s auch, denn das Niesen ist fast dem C ähnlich. Das Niesen ist eine Erleichterung. Und die alten Okkultisten haben gesagt: das C, das ist in dem Urworte der Regent für die Gesundheit.” (GA 279, zitiert aus: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 85)

Mit diesem Urwort meint Rudolf Steiner die Gesamtheit aller Laute, das Alphabet — und gleichzeitig den ganzen Menschen, wie er Glied für Glied in den zwölf Tierkreiszeichen seit alters her gesehen wurde. Und dieses Urwort durchklang schaffend die gesamte Erdenentwicklung, wie er sagt: “Dasjenige, was ich als Urwort vor meiner Seele habe, das war schon auf dem alten Saturn; auf dem Saturn klang schon der erste Hauch des Vedawortes. Nun hatte sich die Entwicklung fortgesetzt bis zur Erde, das Wort war immer dichter geworden, in immer dichtere Formen war es gekommen … Das Gotteswort, der Urmensch, hatte sich in immer neue Hüllen gehüllt.” (GA 106, zitiert aus: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 26) Das Urwort hat den Menschen auf die Erde geführt — und die Kraft in ihn gelegt, auch wieder aufzusteigen. Ernst Moll beschreibt diesen Weg der Zukunft mit folgenden Worten: “Aber nicht nur begrifflich im Sinne eines irgendetwas ‘Bedeutens’ wird man die Worte lesen. Die Samenkörner ganzer Welten wird man in den Lauten empfinden. Man wird sie entwickeln — und Götter erlösen. Nicht nur eine ärmliche Begriffswahrheit ist der Inhalt eines Wortes. Jedes Wort ist ein Ritus, ein Sternen-Götter-Kultus. Engel oder Dämonen werden hereinzelebriert in den Raum. Das ist eine Bewusstwerdung, ein Erkennen auf höherer Stufe dessen, was die Alten noch kannten als die Beschwörungsmacht und die Magie des Wortes. Aus ganz neuen Fundamenten wird sie wiedergewonnen, klar und licht dem Bewusstsein erschlossen. Die Magie des Ich ist das Bewusstsein. In diesem Bewusstsein wird der schaffende Sprachgeist selbst sich offenbaren. Der Durchbruch seines Geistes als Pfingstereignis der Zukunft wird die getrennten Idiome [der Volkssprachen] zusammenführen im Lichte des Menschheitsgeistes als des Heiligen Geistes. Aus seiner Kraft wird der erstorbene Sprachleib der Völker in seinen Elementen wieder belebt. Und aus den Edelsteinen der Laute wird Stern um Stern und Stein um Stein ein neuer Weltenbau gefügt.” (Die Sprache der Laute, S. 27)

Der angelsächsische Name der Rune ist ‘Cen’ und bedeutet ‘Kien’ oder ‘Zünder’. Das in die Leichte heben des Feuers, das Vergeistigen und Erhellen drückt der dieser Runenreim aus:

Kien(span) ist jedem Lebenden — bekannt im Feuer,

fahl und hell; — er brennt stets,

wo die Edellinge — innen sitzen.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 87)

Über die Gegensprüche 3 C und 29 c

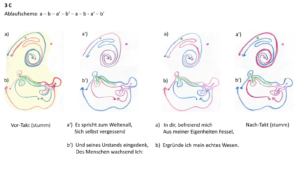

In den Mantren 3 C und 29 c wird die C‑Kraft der Leichte, Aufrichtung und Überwindung der Materie und auch der Bewusstseinsentwicklung durch die Ätherisation des Blutes im Herzen zelebriert. Das Mantra 3 C thematisiert den menschheitlichen Aspekt des Menschen, das Mantra 29 c den individuellen, sein Denken. Im Mantra 3 C spricht das Ich und das Weltenall hört. Dieses Mantra ist in der neutralen, allgemeingültigen dritten Person geschrieben. Im Mantra 29 c ruft der Ich-Sprecher sich selber auf, die Leuchten des Denkens, bzw. das Leuchten des Denkens zu entfachen. Hier wird die individuelle Perspektive eingenommen.

Im Mantra 3 C wendet sich das wachsende, in Entwicklung befindliche — sich sozusagen gerade aufrichtende — Ich des Menschen an das Weltenall. Das Ich vergisst sich in diesem Prozess selbst. Es vergisst seine seelische Innenwelt, während es sich der Außenwelt, dem Weltenall zuwendet. Hier ist das Ich seines Urstands eingedenk. Das Ich schaut also in die Urvergangenheit und gibt im Hineinschlafen in die Wahrnehmung, wie Rudolf Steiner es sagt, das Bewusstsein auf, der Welt als ein Eigenwesen gegenüberzustehen. Das Ich sieht sich im Urzustand in der ursprünglichen Einheit von Mensch und Welt. Dieser Urzustand des Menschen ist in den zwölf Sternbildern des Tierkreises überliefert, die den ganzen Menschen darstellen, beginnend mit den Fischen, den Füßen, über den Wassermann, die Waden, bis zum Widder, dem Kopf. Dieser Mensch ist im Weltenall. Diesen kosmischen Urmenschen spricht das sich entwickelnde, sich aus der gekrümmten Form des Embryos — der Tier-Kreisform ‑herausbewegende, sich aufrichtende und die Senkrechte erobernde Ich an. Der Mutterleib, in dem das Ich im Urzustand war, ist zu eng geworden. Die ursprüngliche Einheit ist Eigenheit geworden. Eine Geburt ist im Begriff stattzufinden, denn das wachsende Menschen Ich im Mantra ist im fortlaufenden Prozess, sich zu befreien. Das Befreien aus der eigenen Fessel der Eigenheit steht in der Verlaufsform. Im Aufrichteprozess ist die Dualität des Gegenüberstehens — des Wesenhaften beider Pole — ein Übergangsstadium. Das echte Wesen, welches das Ich ergründet, indem es das Weltenall anspricht, indem es also von der Dualität ausgeht, ist gleichzeitig die neue Ganzheit, der Mensch und Welt umfassende Geistmensch. In das Weltenall hinein befreit sich das Ich von der Fessel der Eigenheit, die das Leben im physischen Leib mit sich bringt. Das echte Wesen des Ichs geht über die begrenzte Aufrechte hinaus. Dieses echte Wesen kann als Gerade vorgestellt werden, die sich in der Unendlichkeit zum neuen Kreis schließt.

Im Mantra 29 c spricht der selbständige, sich seiner inneren Welt bewusste Mensch. Durch die Rede des Ich-Sprechers wird ausgedrückt, dass es um das Individuelle geht, um die Tätigkeit des Denkens, das nur vom einzelnen Menschen praktiziert und wahrgenommen werden kann. Sich selbst des Denkens Leuchten zu entfachen ist die Aufgabe, die sich der Ich-Sprecher stellt. Es geht also nicht um das ständige automatisch ablaufende innere Selbstgespräch, sondern um das erhellende, Zusammenhänge erkennende Denken. Des Denkens Leuchten ist doppeldeutig. Die eine Bedeutung ist, dass das Denken selbst leuchtet; die andere ist, dass es mehrere Leuchten des Denkens gibt, also mindestens zwei Lichtquellen, die Denken ermöglichen. Hier denke ich an die beiden Gehirnhälften, denen bekanntermaßen zwei Verarbeitungsmethoden entsprechen, die trennend-unterscheidende, analytische und die neue Ganzheiten bildende, synthetische. Erstere ist logisch, gradlinig, schlussfolgernd, die zweite phantasievoll bildlich, Zusammenhänge “sehend”. Erstere ist ein mühsames Denken, das Schritt für Schritt voranschreitet, die zweite ein leichtes, der Wahrnehmung ähnliches Denken in Bildern und Symbolen. Beide Arten müssen sich gegenseitig ergänzen, so wie auch Wahrnehmung und Denken, Sommer- und Winter-Halbjahr zusammengehören. Beide Arten zu denken sind wie Holz und Sauerstoff, sie sind die Voraussetzung, dass die Flamme brennen kann. Erst wenn beide Arten zu denken zusammenwirken, leuchtet das Denken. Es ist die Aufgabe des einzelnen Menschen, dieses innere Feuer zu entfachen, die Denk-Leuchten zu entzünden, damit das Denken ein Leuchten ist. Im Verbrennungsprozess wird die Materie überwindende Leichte-Kraft des C deutlich.

Nun wird im Mantra gesagt, was durch das Denken beleuchtet werden soll. Das Erlebte soll sinnvoll gedeutet werden vor dem Hintergrund der dem Weltengeist entquellenden Kräfte. Diese Kräfte verstehe ich als die Kräfte der Zeiten, die zum einen zwischen den Ereignissen wirken und Karma verwirklichen, “Zwischenräume” erfüllen, zum anderen die den Tages- und Jahreskreislauf gestalten. Es spielt also eine Rolle, wann ein Ereignis im Jahr oder am Tag stattfand. Der Sinn, die Botschaft eines Ereignisses verändert sich also, je nachdem, ob das Ereignis im Sommer oder im Winter, in dieser oder jener Woche des Jahres bzw. zu welcher Stunde es stattfand. Das Mantra spricht von drei jahreszeitlichen Qualitäten, durch die das Erlebte sinnvoll gedeutet werden soll: Sommer, Herbst und Winter. Drei zeitliche Perspektiven ergeben sich durch die Hinzufügung von Erbe, Ruhe und Hoffnung zu den drei Jahreszeiten: aus der ersten ist das Geschehene Sommererbe, aus der zweiten Herbstesruhe und schließlich Winterhoffnung. Das Erlebte ist Erbe der Wahrnehmungsseite der Seele — des Sommer-Halbjahres. Was von außen aufgenommen wurde ist Vergangenheit. Die Deutung selber kann sich in Herbstesruhe vollziehen, in der Gegenwart der ruhig gewordenen Seele, indem der irdisch-vergängliche Teil wie die Herbstblätter leise zu Boden sinkt und nur der für die Ewigkeit bedeutsame Anteil bleibt. Ist dies geschehen, so entspringt daraus Winterhoffnung, Hoffnung auf die Geistgeburt — das Weihnachtsereignis im eigenen Innern — auf eine neue Zukunft, die von innen nach außen sich verwirklicht.

Im Mantra 3 C drückt sich das Menschen Ich sprechend dem Weltenall gegenüber aus, im Mantra 29 c ruft sich der Ich-Sprecher auf, lichtvoll über seine Erlebnisse zu denken. Interagiert das wachsende Menschen Ich mit dem Weltenall (3 C), also mit dem Raum, so blickt der Ich-Sprecher des Mantras 29 c auf den Kräftequell des Weltengeistes, auf die ununterbrochen hervorquellende, rhythmisch-musikalisch gestaltende Zeit. Im Mantra 3 C geht es allgemeingültig um das rechte Verständnis des Menschenwesens, im Mantra 29 c um das Schicksalsverständnis des Einzelnen.