Die Gegensprüche 9 I (großes i) und 35 i

| 9 I

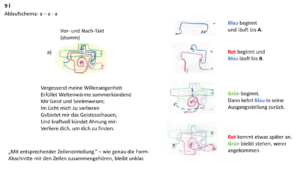

Vergessend meine Willenseigenheit Erfüllet Weltenwärme sommerkündend Mir Geist und Seelenwesen; Im Licht mich zu verlieren Gebietet mir das Geistesschauen, Und kraftvoll kündet Ahnung mir: Verliere dich, um dich zu finden. |

35 i

Kann ich das Sein erkennen, Dass es sich wiederfindet Im Seelenschaffensdrange? Ich fühle, dass mir Macht verlieh´n, Das eigne Selbst dem Weltenselbst Als Glied bescheiden einzuleben. .… |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 9 I (großes i) und 35 i

Über den Buchstaben “I”

Das I ist nach A und E der dritte und damit auch der mittlere der fünf Vokale im Alphabet. Die beiden hauptsächlichen Aspekte des I drücken sich schon im graphischen Zeichen aus. Diese Gegensätze sind die Polaritäten verbindende, Entwicklung anzeigende Linie und der Punkt, der entweder initialer Anfang oder abschließendes Ende ist — ganz wie der Same am Anfang der Pflanzenentwicklung steht und zugleich ihr Endergebnis darstellt.

Der griechische Buchstabe des I‑Lautes ist das Iota, das aus dem phönizischen Halbvokal ‘Jod’ hervorgegangen ist, was mit ‘Hand’ übersetzt wird. Im Jod wurde die schöpferisch deutende, zur Offenbarung bringende Hand erlebt, wie es im Deutschen Wort ‘Finger’ noch nachempfunden werden kann. Hermann Beckh schreibt: “So wie Aleph im Hebräischen das Zeichen des Unoffenbaren, Potentiellen, so ist Jod das Zeichen der Offenbarung, der Manifestation, der göttlichen Weltbejahung. … Als Ausdruck des Überganges des Potentiellen ins Aktuelle des aktiven Handelns steht J auch bedeutungsvoll als Anlaut des hebräischen ‘Jad’, die ‘Hand’ … Der Funke des Göttlich-Geistigen, wie er hier aus Jahves Hand auf den Finger Adams überspringt, das Prinzip der sich offenbarenden göttlichen Aktivität ist es, was der Hebräer beim Jod, da wo es in seinem höchsten geistigen Sinne gebraucht wird, erlebt. Wie Aleph das in sich ruhende Ewig-Göttliche, so ist Jod dieses Göttlich-Ewige, Außerräumliche, Außerzeitliche — die Unendlichkeit, wie auch das Unendlich-Kleine, Punktuelle, der Punkt (der ja im Hebräischen durch Jod dargestellt wurde) — da, wo dieses Außerräumliche, Außerzeitliche, sich anschickt, seinen Impuls in die Welt des räumlich und zeitlich Bedingten hineinzustrahlen, es ist der archimedische Punkt, … von dem aus alles Weltgeschehen seinen Ausgang nimmt, der Ich-Punkt, der sich dann zur Welt erweitert.” (in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 201)

Das I ist auch der Strich, die Aufrichte, der Lichtstrahl, der als Blitz auf das Ziel hinschießt. Im I erstirbt das Göttliche und erscheint als Licht des Ich. Das I drückt Hochspannung aus, es treibt auf die Spitze. Das I ist der hochfliegende Ikarus aus der griechischen Mythologie, der dann doch der Schwerkraft unterliegt und abstürzt. Ebenso besteht für den mit dem Ich begabte Menschen stets die Gefahr, ins Ego zu fallen. Erst seit der Ich-Geburt auf Golgatha, wie Rudolf Steiner den Sieg des Christus über den Tod unter anderem charakterisiert, ist es möglich, ein Ikarus zu werden, sich innerlich zu erheben und erkennend zu fliegen, ohne abzustürzen in Phantasterei oder Pedanterie.

Das I ist das Licht, das sowohl im Außen als Sonnen- oder Sternenlicht leuchtet, als auch als im Menschen. Johannes sagt im Prolog seines Evangeliums über dieses Licht:

“Im Innen-Raum der Urkräfte war und ist wirkend der Logos,

und der Logos ist in Bewegung auf den Gott hin,

und ein göttliches Wesen ist der Logos,

dieser ist in Bewegung auf den Gott hin.

Alles ist durch Ihn geworden

und ohne Ihn ist auch nicht ein Einzelnes geworden.

Was geworden ist, in Ihm war und ist es Leben

und das Leben ist das Licht der Menschen,

und das Licht scheint im Innern der Finsternis

und die Finsternis hat es nicht überwältigt.”

(Joh. 1,1–5 in der Übersetzung von Elsbeth Weymann, Wege im Buch der Bücher, S. 120)

Das I ist der Laut des Urbilds des Menschen, des Ichs. So verwundert es nicht, dass in der Genesis die Geister der Persönlichkeit, die Archai oder Urbeginne ‘Jom’ genannt werden. Rudolf Steiner sagt: “Da, wo die Elohim durch ihre höheren ordnenden Kräfte gewirkt hatten, dass Licht werde, da stellten sie an ihren Platz Jom, die erste Wesenheit, den ersten der Zeitgeister oder Archai. … So sind diese geistigen Wesenheiten die wir Geister der Persönlichkeit oder Urbeginne nennen, dasselbe, was da als Zeiträume, als Tag, als Jom genannt wird.” (GA 122, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 202f) Im obigen Zitat aus dem Johannesevangelium erscheint der Logos in zielgerichteter Bewegung und gleichzeitig vollendet als Gott. Der Logos zeigt sich dadurch mit der Zeit verwandt, die in der linearen und zyklischen Zeit ebenso diese beiden Aspekte in sich vereint. Auch das I steht mit der Zeit-Macht in besonders engem Zusammenhang, worauf ich unten weiter eingehe.

Rudolf Steiner sagt über das I in Bezug zum Menschen: “Sprechen wir ein I, so haben wir nur das rechte Bild, wenn wir in diesem I sehen die Befestigung unseres Geistigen in uns selbst. … Wer das I fühlt, der weiß, … dass, indem das I ausgesprochen wird, der Mensch seine Wesenheit selber in den Raum hineinstellt.” Und: “Man betont, dass man sich fest in seinen Knochen fühlt.” (nach Dubach Donath, Die Grundelemente der Eurythmie, in: Die Sprache der Laute, S. 187) Das markanteste Beispiel dafür ist unser Wort ‘Ich’. Rudolf Steiner sagt: “Sie können bei einem I ganz genau fühlen, da macht sich der Mensch geltend. … Gewisse deutsche Dialekte haben sogar für das Ich: i, und da fühlt der Mensch am allerstärksten, wie das eigene Wesen sich in ihm geltend macht, wenn er i sagt: Na, nit du, i! Man springt erst in die Luft und stellt sich dann auf den Boden, wenn man dieses I sagt.” (GA 278, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute)

In den germanischen Sprachen ist der Name des I ‘Eis’, im gotischen Alphabet ‘Iiz’, im angelsächsischen ‘Is’ genannt. Der gotische Runenreim spricht von der verbindenden, Brücken bauenden Kraft des I, der angelsächsische von der kristallisierenden, Punktbildenden Kraft.

Eis nennen wir breite Brücke;

den blinden muss man führen. (gotisch)

Eis ist sehr kalt — und unmäßig glatt

es glänzt glasklar — und am ähnlichsten den Edelsteinen

eine Flur von Frost gewirkt,- schön anzusehen. (angelsächsisch)

(in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 186)

Eis und Wasser sind ein Gegensatz. Wie eine Insel taucht diese Ver-Ich-lichung, Verfestigung des Eises aus dem Wasser auf. Das Wasser ist das Element der Hingabe, das Eis behauptet sein Wesen, kristallklar, mit Ecken und Kanten. Das Eis ist die Insel, die aus dem Meer auftaucht. Das italienische Wort für Insel ist ‘isola’, was etymologisch von lateinisch ‘en sol’, ‘im Salz’, kommt. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 187)

Isis heißt in Ägypten die verwitwete Göttermutter. Isis bedeutet nach Ernst Bindel ‘Ich-Ich’. Interessanterweise ist das mit 9 I spiegelnde Mantra ist 44 s. Gemeinsam rahmen sie die Osterscholle, den Mond im Jahr ein. Gemeinsam bilden die Mantren Is, in der Wiederholung Isis. Die Qualität der Trennung, wie sie die Witwe verkörpert, klingt auch in ‘dividieren’, einem ‘Ver-inseln’ an.

Mit dem I steigt die Gigantenkraft des Lichtturms, des Ichs, aus dem Abgrund. Im Merkur-Vokal I kann der Vorgang des sich-Inkarnierens, des Einschießens in die feste Gestalt erblickt werden. In der Geraden des I wird der Weg der Metamorphose, der ‘Transitus’, sichtbar, der das himmlische Sein in das irdische verwandelt. Dies ist Isis, das Fließen der Zeit, denn so soll es über dem Eingang ihres Tempels zu Sais gestanden haben: Ich bin die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft.

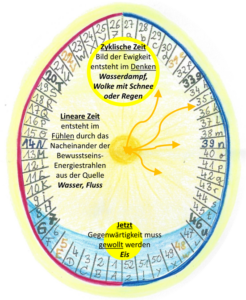

Hier möchte ich einen Gedanken über die Zeit anfügen, der die Qualitäten des I, der Isis ausdrückt. Die Zeit erscheint in dreifacher Gestalt. Sie zeigt dem Menschen drei Gesichter, die erst gemeinsam ihr wahres Sein erkennen lassen.

Als lineare Zeit hat sie Anfang und Ende, fließt wie ein Fluss und trägt die Entwicklung. Hier ist die Zeit die Gerade des I, die Brücke oder Verbindung. Aus dem Strom der Zeit sondert sich das Erleben der Gegenwärtigkeit ab, wie das Eis sich vom Wasser unterscheidet. Im Erleben der Gegenwärtigkeit scheint die Zeit stillzustehen, das Bild ist kristallin und klar. Es zeigt den Horizontkreis des Bewusstseins scharf abgegrenzt. Gegenwärtigkeit ist der Eis-Tropfen, das I‑Punkt-Erleben. Diesem zeitlich winzigen Moment, dem kleinsten Zeitraum, entspricht in der Form im Großen das Bild der zyklischen Zeit, der Jahreskreises — groß wie der Ozean. Dieser ist rein geistiger Natur, denn er muss im Denken erschaffen werden. Der Jahreskreis und auch der Tageszyklus wurden erlebt als mit der Sonne und dem Himmel verbunden. Das himmlische Wasser, der himmlische Ozean wird sichtbar in den Wolken, die aus Wasserdampf oder aus Schneekristallen bestehen. Die zyklische Zeit ist nicht nur Schleife, sondern auch dem Punkt verwandt. Sie ist seine Metamorphose zum Umkreis. Die zyklische Zeit ist Bild der Ewigkeit, des ewig Gleichen, unwandelbaren, himmlisch-vollendeten. So wundert es nicht, dass die himmlischen Wasser eben auch als gefrorene Wasser, als Schnee zur Erde fallen können, und damit sich dem Eis der Gegenwärtigkeit als verwandt erweisen. So können Gegenwärtigkeit und zyklische Zeit als zeitloser Anfangs- und Endpunkt betrachtet werden. Die lineare Zeit ist sowohl die Brücke, die Verbindung, die den einen Zustand in den anderen überführt, als auch die Gewähr für die allem Lebendigen innewohnende Entwicklung.

Mit jedem Gesicht, jeder Offenbarung der Zeit hängt eine Seelenfähigkeit zusammen: Die zyklische Zeit kann nur denkend erkannt werden. Der Jahreslauf als Zyklus ist nie als Ganzes sichtbar, sondern muss aus Erinnern und Vorausdenken im Bewusstsein erschaffen werden. Das Fühlen fließt mit der linearen Zeit. Indem die Bewusstseinsstrahlen nacheinander von der Quelle ausgesendet werden, treffen sie jeweils auf leicht veränderte Realitäten. Diese Quelle liegt zum einen im Menschen, zum anderen als gedachte Sonne im Zentrum des Jahreskreises. Jedes Mantra im Seelenkalender kann als Ausdruck eines individuellen Strahls dieser Zentrums-Sonne, jede Woche als Zeitspanne einer wirkenden Energie betrachtet werden. Gegenwärtigkeit entsteht gewöhnlich im Menschen nur, wenn sie gewollt wird. Sie ist Ergebnis einer Willensaktivität oder eines Erlebnisses, das dringend zu einer Handlung aufruft oder eine vorausgegangene Handlung in Frage stellt, wie ein Schock.

Drei Bilder der Zeit im Zusammenhang mit den drei Seelenfähigkeiten und den drei Aggregatzuständen des Wassers

Über die Gegensprüche 9 I (großes i) und 35 i

Das Mantra 9 I ist das Mantra der Fronleichnamswoche. Fronleichnam, das Fest des Abendmahls, das immer donnerstags gefeiert wird, ist das letzte der an das Osterdatum gebundenen Feste. Dadurch endet die wie ein Mond im Sonnenjahr liegende und vom Lauf des Mondes bestimmte, aber vom Sonnenstand relativ unabhängige “Osterzeit” mit dieser Woche. Das Mantra 35 i ist stets das Mantra der ersten Adventswoche, denn das Mantra 38 m ist mit Weihe-Nacht-Stimmung überschrieben, weshalb dasselbe zur vierten Adventswoche gehört, in der die an das Datum des 24. Dezembers gebundene Heilige Nacht liegt und das Mantra 35 i somit zur ersten Adventswoche. Mit dem Vorabend des ersten Advent beginnt das neue Kirchenjahr. Die beiden Wochen der I‑Mantren vereinen also Ende und Anfang. Die Woche 9 I ist das Ende der vor- und nachösterlichen Zeit, die (nach meiner Meinung) vor Ostern nicht nur von Aschermittwoch an sieben Wochen, sondern ebenso neun Wochen umfasst wie die nachösterliche Zeit — und damit zusammen 18 Wochen — rund ein Drittel des ganzen Jahres. Mit dem Beginn der Adventszeit und des neuen Kirchenjahres ist die Woche 35 i die Woche des Anfangs. Diese Mantren verkörpern deshalb im Besonderen Anfangs- und Endpunkt.

Im Mantra 9 I wird der Prozess des Sterbens beschrieben (siehe Mantra 9 I und 9 I und 44 s). Die Verben in der Verlaufsform (vergessend, sommerkündend) deuten an, das dieser Endpunkt noch nicht erreicht ist. Die Willenseigenheit des Bewusstseins, die kristalline Abgegrenztheit der Gegenwärtigkeit, in der Mensch und Welt einander gegenüberstehen, ist im Begriff, vergessen zu werden. Ein wärmeres, lichtvolleres Bewusstsein kündigt sich an. Weltenwärme, die die Lichtfülle des Sommers verkündet, erfüllt Geist und Seelenwesen. Hier gibt es keine Dualität mehr. Das Geistesschauen gebietet dem Ich-Sprecher, sich im Licht zu verlieren. Die irdische Identität soll verloren werden, um eine neue zu finden, die noch nicht da ist, von der die Ahnung aber schon kraftvoll kündet. Geistesschauen, also Imaginationen, erschaffen sich durch Gedankenbilder. Der Jahreskreis mit der Quelle der Zeit als Sonne im Zentrum ist solch eine Imagination. In ihrem Licht kann sich der Mensch verlieren, denn diese Sonne ist überindividuell. Sie strahlt für die ganze Menschheit. Sie trägt als Zeit im oben dargestellten Sinne die ganze Menschheit in einer Echtzeit. Niemand kann gestern oder morgen leben.

Der Ich-Sprecher des Mantras 9 I sucht vom Punkt der Gegenwärtigkeit über den Lichtstrahl der I‑Linie das überindividuelle Bewusstsein, welches Einheits- Jahreslauf- oder Tierkreis-Bewusstsein heißen könnte. Rudolf Steiner sagt, dass sich die Präsenz der Seelen Verstorbener bis in die Tierkreissphäre ausdehnt.

Ganz anders steht der Ich-Sprecher des Mantras 35 i der Welt, dem Sein, gegenüber. In diesem Mantra ist Seins-Erkenntnis gefragt, die handlungswirksam werden kann. Das erkannte Sein soll sich im Seelenschaffensdrang wiederfinden. Das Sein, das Gewordene soll sich im Werdenden, im Schaffensdrang der Seele widerspiegeln. Das Große, die äußere Welt, soll sich in der Innenwelt der Seele wiederfinden, darin repräsentiert sein. Erkenne ich in der Gegenwärtigkeit das kleine Äquivalent zum großen Jahreskreis, so erkenne ich das Sein so, dass es in der Seele repräsentiert ist. Nur in der Gegenwart, ob in bewusster Gegenwärtigkeit oder in unbewusster Rührigkeit, kann gehandelt werden. Der Seelenschaffensdrang ist mit dieser Gegenwart also zwingend verbunden. Im Mantra fragt sich der Ich-Sprecher also, ob er den Zusammenhang findet zwischen der großen Geist-Sonne im Zentrum des Jahreskreises, dem Sein, mit seinem sonnenhaft ausstrahlenden, im Leben handelnden Bewusstsein. Diese Erkenntnis lässt ihn fühlen, dass ihm Macht verliehen ist. Das eigen so gefundene (Geist-)Selbst kann dem Weltenselbst, der geistigen Sonne, als ein Glied eingelebt werden. Die Begrenztheit der eigenen Gegenwärtigkeit gewinnt dadurch überdauernde Bedeutung, überdauerndes Leben, indem das eigene Bewusstseinslicht dem Licht des Weltenselbst hinzugefügt wird. Das kann wahrlich als ein Neuanfang betrachtet werden. Und durch dieses Einleben, dieses Hinzufügen des menschlichen Selbst zum Weltenselbst verändert sich auch dieses Weltenselbst. Die Seinszustände der aufeinander folgenden Runden des Jahreskreises unterscheiden sich deshalb fortlaufend voneinander.

Ausgehend vom Sein, dem großen Kreis, das vermittelt durch das Erkennen der kleinen Entsprechung in jeder Gegenwärtigkeit durchlichtet wird, lenkt das Mantra zur linearen Zeit, denn der Seelenschaffensdrang kann sich nur nach und nach, Schritt für Schritt, Tat für Tat verwirklichen. Das eigene Selbst und das Weltenselbst rufen dagegen wieder runde, zyklische innere Bilder hervor — jedenfalls in mir.

Ergänzung

Das Mantra 35 i thematisiert das Sein, das Mantra 9 I dagegen das Nicht-Sein. Diese zusammengehörige Widersprüchlichkeit erörtert Rudolf Steiner philosophisch im folgenden längeren Zitat:

„Aber es ist, ich möchte sagen, mit diesen Kräften, indem sie den Menschen zustande bringen, etwas ganz ähnliches, wie es mit den alten Keimen einer Pflanze ist: Wenn die neue Pflanze hervorgekommen ist, dann hat der alte Keim seine Aufgabe erfüllt; er beansprucht nicht mehr, als eine Pflanze hervorzubringen. Diese Pflanze wird aufgerufen durch den Kosmos wieder einen Keim hervorzubringen. Sonst wäre keine weitere Entwickelung da, und das Pflanzenleben hätte abreißen müssen mit dieser Pflanze. So müßte, wenn hier nicht das Bilderbewußtsein auftauchen würde, das Menschenleben abschließen mit der Erneuerung des Lebens zwischen Geburt und Tod. Dies, was da als Bild der Welt erscheint, das ist der neue Keim, der nun durch den Tod geht und eben wiederum durch den Tod in ein neues Leben hinübergeht. Und dieser Keim, er ist nun wirklich so, daß er nichts von dem alten Realen hinüberbringt, sondern daß er beim Bilddasein, beim Nichts beginnt, wirklich in bezug auf die Realität, auf die äußere Realität beim Nichts beginnt.

Bitte fassen Sie hier einen Gedanken, der von ungeheurer Bedeutung ist. Denken Sie sich einmal, Sie stehen der Welt gegenüber. Nun gut, die Welt ist da, Sie sind auch da. Sie sind aber aus der Welt hervorgegangen, die Welt hat Sie geschaffen, Sie gehören zur Welt dazu. Nun soll es weitergehen, das Leben. In dem, was als Wirklichkeit in Ihnen ist, was die Welt in Sie hineingesetzt hat — diese Welt, die Sie anschauen innerhalb des physischen Planes -, da ist nichts, was das Leben weiterführen kann. Aber etwas kommt hinzu: Sie schauen die Welt an, machen sich ein Bild, und dieses Bild gewinnt die Kraft, Ihr Dasein hinauszutragen in weitere unendliche Fernen. Dieses Bild wird zum Keim der Zukunft.

Wenn man das nicht bedenkt, dann wird man niemals begreifen, daß neben dem Satze: Aus Nichts wird nichts -, auch der andere Satz seine volle Richtigkeit hat: Im tiefsten Sinne wird das Dasein stets aus dem Nichts erzeugt. — Beide Sätze haben ihre volle Richtigkeit; man muß sie nur an der richtigen Stelle anwenden. Die Kontinuität des Daseins hört damit nicht auf. Wenn Sie, sagen wir, am Morgen aufwachen würden und würden finden, daß gar nichts übrig geblieben wäre physisch von Ihnen — so ist es in der Tat, wenn man einer neuen Geburt entgegengeht -, aber nur die volle Erinnerung hätten an dasjenige, was geschehen wäre, also bloß Bild hätten, so würden Sie ja ganz zufrieden sein. Tiefere Geister haben selbstverständlich solche Dinge immer gefühlt. So wenn Goethe die zwei Dichtungen nebeneinandergestellt hat: «Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen», und unmittelbar vorangegangen war das Gedicht, das den Sinn hat: «Alles muß in Nichts zerfallen, wenn es im Sein beharren will.» [siehe unten, A.F.] Diese beiden Gedichte stehen ja bei Goethe als scheinbarer Widerspruch ganz beieinander, unmittelbar hintereinander.

Aber für die gewöhnliche Philosophie liegt hier eine Klippe vor, weil sie eben tatsächlich aufsteigen muß in die Negation des Seins.

Nun könnte man wieder die Frage aufwerfen: Was spiegelt sich denn da eigentlich, wenn das alles, was sich hier spiegelt, nur die Weltgedanken sind? Wie ist man dann eigentlich sicher, daß man da draußen in der Welt eine Wirklichkeit hat? Und da kommt man hin zu der Notwendigkeit, anzuerkennen, daß eben durch das gewöhnliche menschliche Bewußtsein überhaupt die Wirklichkeit nicht verbürgt werden kann, sondern daß die Wirklichkeit nur verbürgt werden kann durch jenes Bewußtsein, welches in uns selber heraufsteigt in die Regionen, wo die Imaginationen sind, und man hinter den Charakter der Imaginationen kommt. Dann findet man, daß da draußen in der Welt, hinter dem, was ich als grün angedeutet habe, eben nicht bloß Weltgedanken sind, daß diese Weltgedanken die Ausdrücke sind für die Weltenwesen. Aber sie sind durch die Weltgedanken verschleiert, so wie das menschliche Innere verschleiert ist durch den Inhalt des Bewußtseins. Also wir schauen in die Welt; wir vermeinen, die Welt zu haben in unserem Bewußtsein: da haben wir das Nichts, ein bloßes Spiegelbild. Dasjenige was sich spiegelt, sind selber nur Weltgedanken. Diese Weltgedanken aber gehören realen, wirklichen Wesenheiten an, den Wesenheiten, die wir eben als geistigseelische Wesenheiten kennen, als Gruppenseelen der niederen Reiche, als die Menschenseelen, als die Seelen der höheren Hierarchien und so weiter.“ (Lit.: GA 162, S. 32 – 34)

Die beiden in der Mitte des Zitats von Rudolf Steiner erwähnten Gedichte von Johann Wolfgang von Goethe lauten:

9 I entsprechend:

Eins und Alles

Im Grenzenlosen sich zu finden,

Wird gern der Einzelne verschwinden,

Da löst sich aller Überdruß;

Statt heißem Wünschen, wildem Wollen,

Statt läst’gem Fordern, strengem Sollen

Sich aufzugeben ist Genuß.

Weltseele, komm’ uns zu durchdringen!

Dann mit dem Weltgeist selbst zu ringen

Wird unsrer Kräfte Hochberuf.

Teilnehmend führen gute Geister,

Gelinde leitend, höchste Meister,

Zu dem, der alles schafft und schuf.

Und umzuschaffen das Geschaffne,

Damit sich’s nicht zum Starren waffne,

Wirkt ewiges lebend’ges Tun.

Und was nicht war, nun will es werden

Zu reinen Sonnen, farbigen Erden,

In keinem Falle darf es ruhn.

Es soll sich regen, schaffend handeln,

Erst sich gestalten, dann verwandeln;

Nur scheinbar steht’s Momente still.

Das Ewige regt sich fort in allen:

Denn alles muß in Nichts zerfallen,

Wenn es im Sein beharren will.

…

35 i entsprechend:

Vermächtnis

Kein Wesen kann zu Nichts zerfallen!

Das Ew’ge regt sich fort in allen,

Am Sein erhalte dich beglückt!

Das Sein ist ewig: denn Gesetze

Bewahren die lebend’gen Schätze,

Aus welchen sich das All geschmückt.

Das Wahre war schon längst gefunden,

Hat edle Geisterschaft verbunden;

Das alte Wahre, faß es an!

Verdank’ es, Erdensohn, dem Weisen,

Der ihr, die Sonne zu umkreisen,

Und dem Geschwister wies die Bahn.

Sofort nun wende dich nach innen,

Das Zentrum findest du dadrinnen,

Woran kein Edler zweifeln mag.

Wirst keine Regel da vermissen:

Denn das selbständige Gewissen

Ist Sonne deinem Sittentag.

Den Sinnen hast du dann zu trauen,

Kein Falsches lassen sie dich schauen,

Wenn dein Verstand dich wach erhält.

Mit frischem Blick bemerke freudig,

Und wandle sicher wie geschmeidig

Durch Auen reichbegabter Welt.

Genieße mäßig Füll und Segen,

Vernunft sei überall zugegen,

Wo Leben sich des Lebens freut.

Dann ist Vergangenheit beständig,

Das Künftige voraus lebendig,

Der Augenblick ist Ewigkeit.

Und war es endlich dir gelungen,

Und bist du vom Gefühl durchdrungen:

Was fruchtbar ist, allein ist wahr;

Du prüfst das allgemeine Walten,

Es wird nach seiner Weise schalten,

Geselle dich zur kleinsten Schar.

Und wie von alters her im stillen

Ein Liebewerk nach eignem Willen

Der Philosoph, der Dichter schuf,

So wirst du schönste Gunst erzielen:

Denn edlen Seelen vorzufühlen

Ist wünschenswertester Beruf.