Die Gegensprüche 10 K und 36 k

| 10 K

Zu sommerlichen Höhen Erhebt der Sonne leuchtend Wesen sich; Es nimmt mein menschlich Fühlen In seine Raumesweiten mit. Erahnend regt im Innern sich Empfindung, dumpf mir kündend, Erkennen wirst du einst: Dich fühlte jetzt ein Gotteswesen. |

36 k

In meines Wesens Tiefen spricht Zur Offenbarung drängend Geheimnisvoll das Weltenwort: Erfülle deiner Arbeit Ziele Mit meinem Geisteslichte, Zu opfern dich durch mich. .… .… |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 10 K und 36 k

Über den Buchstaben “K”

Das K ist ein harter Stoßlaut, der hinten am Gaumen gebildet wird. Als Stoßlaut drückt er die Auseinandersetzung mit dem Erdelement aus, als Stoßlaut, der den Verschluss sprengt, steht er für die Überwindung dieses Elementes, seine Beherrschung. Der Artikulationsort hinten am Gaumen bewirkt, dass im K insbesondere die Willenskräfte der Seele zur Geltung kommen. Rudolf Steiner sagt über die Stoßlaute (G/K, D/T, B/P): “Bei den Stoßlauten bemächtigen wir uns der Atemform. Wir legen gewissermaßen zuletzt unser Ich in diese Atemform und geben dem Laute den Befehl mit, dass er nicht sogleich zerstiebt, wenn er in die Außenwelt kommt, sondern dass unsere Form in der Außenwelt ein wenig vorhanden bleibt. So dass also der Mensch gegenüber der Außenwelt in den Stoßlauten zum Beherrscher wird; … [Stoßlaute sind] Geltendmachen des Inneren.” (GA 279, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 210) Das K ist höchste Kraftentfaltung. Es hat etwas königlich Beherrschendes, schöpferisch Gestaltendes. Es beherrscht die Materie vom Geiste aus, wie Rudolf Steiner sagt (GA 279). Hermann Beckh sagt über das K: “Es hat einen tiefen Sinn, wenn wir unter den Lautbedeutungen des Sanskrit für K auch die des Weltenschöpfers Prajapati finden, der ja im Rigveda geradezu als Gottheit K verehrt wird.” (in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute.)

Was mit dieser schöpferischen Kraft des K, die im Sanskrit Prajapati heißt, genauer gemeint sein könnte, lässt sich aus den ägyptischen Mysterien erfahren. Hier wird der Ätherleib des Menschen sein Ka genannt. Und dieser Ka spielt eine entscheidende Rolle bei der Zeugung eines neuen Lebens. Zum einen gibt der Vater seinen Ka, seinen Lebensleib, an seinen Sohn weiter, die Mutter den ihren an die Tochter. In diesem Blutstrom der Vererbung durch die Generationen wurde Isis wirksam erlebt. Rudolf Steiner sagt, dass bei jedem Menschen durch sieben Generationen vorgeburtlich am Ätherleib gearbeitet wird, dass sieben vorhergehende Generationen durch die Vererbungskräfte Einfluss auf ihn haben.

Ka-Statue des Königs Hor (13. Dynastie) mit den schützenden Armen, der Ka-Hieroglyphe auf dem Kopf

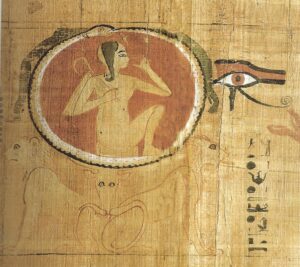

Zum anderen gibt es aber noch einen weiteren Strom, der ebenso mit dem Ka zusammenhängt. Dieser Strom gehört zum Reinkarnations- und Osiris-Geheimnis und beschreibt, wie der Lebensleib des letzten Erdenlebens zeugend wirkt für den Aufbau des neuen belebten Leibes. (Frank Teichmann, Die ägyptischen Mysterien, S. 147 — 169) Die Ausführungen von Frank Teichmann sprengen hier den Rahmen. Deshalb sei nur herausgegriffen, was zum vertieften Verständnis des K‑Lautes notwendig ist. Im Kapitel über den Ka des Menschen zitiert Frank Teichmann Rudolf Steiner (GA 119, Vortrag vom 25.3.1910, siehe unten). Im Anschluss schreibt er: “Wer diesem Bericht Rudolf Steiners … gefolgt ist, der entdeckt bald die Entsprechungen, die ihm aus Ägypten bekannt sind. Er erinnert sich zum Beispiel an ein Bild aus einem ‘Mythologischen Papyrus’ [siehe unten] den man in der 21. Dynastie der vornehmen Toten mit ins Grab gegeben hatte. Dessen Grundstruktur wird von dem Nachtlauf des Sonnengottes und seinem Neugeborenwerden am Morgen bestimmt (Sonnenscheibe mit Kind zwischen den beiden ‘Horizontlöwen’) Um die Sonnenscheibe ringelt sich jedoch eine Schlange, die sich selber erfasst. Von oben her umgreifen zwei Arme diese Sonnendarstellung, und unter ihr erscheint ein Stierkopf von vorne. Für einen Ägypter waren diese beiden hinzugefügten Bildelemente leicht zu verstehen, denn die umgreifenden Arme waren ihm eine Geste für den Ka (dessen Hieroglyphe ja gerade aus dieser Geste entstanden ist), und der Stierkopf von vorne musste von ihm auch Ka genannt werden, weil der Name des Stiers auf ägyptisch auch Ka heißt. Die Sonnenscheibe wird also nicht nur von dem ‘oberen Ka’ umgriffen, sondern auch von dem ‘unteren Ka’ getragen, der zudem das zeugende Element, der ‘Stier’ ist, und das Ganze wird in die Nachtfahrt des Sonnengottes eingepasst. Die beigegebene Hieroglyphenzeile macht zusätzlich darauf aufmerksam, dass es sich hier um einen neuen Zyklus handelt, indem es heißt: ‘Anbeten des Re (beim) Neuen Jahr des Re in der Barke des Re im Himmel.’ Auch das Sonnenkind ist besonders dargestellt, denn es hält in seinem rechten Arm die Herrschersymbole, die nur vom König getragen werden.” (S. 155f) Frank Teichmann schreibt weiter, dass Osiris genannt wurde ‘der Stier (Ka) mit der Donnerstimme’, ‘Stier der Unterwelt’ oder ‘Stier seiner Mutter (Isis)’. (s.o. S. 161) Diese Benennung ist weniger erstaunlich, wenn man bedenkt, dass Isis traditionell mit Kuhhörnern dargestellt wird und auch mit der kuhgestaltigen Hathor, der Himmelskuh gleichgesetzt wurde. Die nährend hervorbringende Lebenskraft wurde hier als Kuh erschaut — und natürlich von einem Stier befruchtet.

Die Wiedergeburt aus oberem und unterem Ka, Papyrus der Her-Uben A (21. Dynastie)

Im Seelenkalender ist das K dem 10. Mantra (sowie dem 36.) zugeordnet, doch steht das K nicht an 10. Stelle im Alphabet. Dort steht das Jot, das im Seelenkalender nicht vorkommt. (Mögliche Gründe dafür findest du hier) Eine Verbindung von 10 und K findet sich in der jüdischen Mystik, der Kabbala. Hier wird die höchste, die 10. Sephira Krone, hebräisch ‘Keter’ (ktr) genannt. Rudolf Steiner sagt über diese Sephira: “Das Höchste, zu dem man sich aufschwingen konnte, wenn man hinunterstieg in den physischen Leib [wird mit Krone, Keter bezeichnet]. Man kann nur symbolisch hinweisen auf jene Eigenschaft, die sich wie eine Ahnung an die Eigenschaften hoher, erhabener, geistig-göttlicher Wesenheiten kundgibt, und man bezeichnet daher symbolisch diese Eigenschaft auch durch ein Symbol, durch das der Mensch über sich selbst erhöht wird und mehr bedeutet als er eigentlich bedeuten kann, mit ‘Diadem’ oder ‘Krone’, um die Höhe dieser Eigenschaft auszudrücken.” (GA 123, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 210)

Das K ist der Laut der ‘Krone’, des ‘Königs’ und ‘Kaisers’, der sein Land beherrscht und das Leben der Menschen ordnet. ‘Kyrios’ bedeutet auf griechisch ‘Herr, Gebieter’ und ist eine Bezeichnung für den Christus. Ernst Moll schreibt: “Ja dieser Ich-Charakter macht das Wesentliche dessen aus, was das Wort ‘kyrios’ bedeutet. Denn im Ich tritt in reinster Ausprägung dasjenige auf, was sich im K‑Laut ausdrückt: das ‘die Materie Beherrschen vom Geiste aus’ (Rudolf Steiner, GA 279).” (Die Sprache der Laute, S. 212) Es ist auch der Laut der gestaltenden ‘Künstler’ und aller ‘Könner’, der aus Erfahrung ‘klug’ gewordenen, die die Zusammenhänge kennen und wissen, wie es geht.

Es ist der Laut des neu Erschaffenen wie in ‘Keim’, ‘Küken’ oder ‘Kind’. Als den ersten innovativen Menschen charakterisiert das K auch Kain, den ersten Ackerbauern der Genesis. Mit dem Sündenfall aus dem Paradies war der Tod in die Welt gekommen. Mit Kain trat nun auch die Möglichkeit des ‘Kämpfens’ und Tötens ins Bewusstsein. So wie sich die Zunge zum Gaumen hebt, bildet sie ein ‘Knie’, eine Richtungsänderung. Dieser Aspekt der Neuausrichtung erscheint in der Kehrtwende, der Kurve oder dem Winkel und letztlich im Kreis.

Mit dem K wird das ‘Kantige’, die ‘Ecke’, der ‘Klotz’, der ‘Keil’ und der ‘Knochen’ bezeichnet. Es ist ein Laut der Anstrengung und ‘Kraft’ wie in ‘kauen’, ’schlucken’, ‘keuchen’, ‘drücken’, ’stocken,’ ‘bocken’, ‘klopfen’. Die Kraft des Gliederns und Gestaltens gibt das K. Rudolf Steiner rät: “Man muss in der Lage sein, einen Satz so zu gliedern, dass der Zuhörer nicht die große Mühe hat, ihn selbst zu gliedern. Der Rezitator muss dafür sorgen, dass der Satz ins Ohr geht. Das erreicht man, wenn man K‑Übungen macht. Derjenige, der solche K‑Übungen macht, bekommt eine gewisse Force, um einzuteilen.” (GA 278, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute) Erfährt der Mensch dieses Gliedern schicksalsmäßig am eigenen Leib, kommt es häufig zu ‘Krankheit’, ‘Kummer’ und ‘Klage’.

Der griechische Buchstabenname Kappa kommt vom phönizischen ‘Kaph’, das die hohle Hand bedeutet, die Faust. Die ‘Krallen’ zeigen diese ‘Krümmung’ genauso wie die Hörner der ‘Kuh’. Das drohend Aufragende zeigt der Gebirgs-‘kamm’ oder die Höcker des ‘Kamels’. Die Faust kann Kampf bedeuten, wie oben schon deutlich wurde, als auch Schutz. Viele umgrenzende, umhüllende Worte weisen das K auf: ‘Kleidung’, ‘Kopf’, ‘Kugel’, ‘Decke’. Als Gefäße seien ‘Kelch’, ‘Kessel’, ‘Kanne’, ‘Kiste’, ‘Korb’ und ‘Kapsel’ genannt. Auch Gebäude umschließen, wie ‘Kammer’, ‘Kastell’, ‘Keller’, ‘Karzer’, ‘Kittchen’, ‘Kaserne’, ‘Kirche’, ‘Krypta’ und ‘Kloster’ zeigen.

Das K ist kraftvoller, kunstfertiger Schöpfer. Es beherrscht die Materie vom Geist aus, konturiert, gestaltet, gliedert, umhüllt und verleiblicht. Dies alles sind Aspekte der Kraft und Weisheit des Ätherleibes, des ägyptischen Ka, der gleich der Sonne einen neuen Zyklus, selbst im Tod neues Leben anregen kann.

Über die Gegensprüche 10 K und 36 k

Das Mantra 10 K gehört zur ersten Woche nach der Osterzeit. Die Osterzeit, der “Mond im Jahr” umfasst die an das Osterfest gebundenen Wochen, die vom Datum und dadurch vom Sonnenstand relativ unabhängig sind. Mit dem Mantra 10 K beginnt also die Sonnenzeit des Jahres — im Kirchenjahr die “Trinitatis-Zeit” oder “Festlose Zeit” genannt. Ausgehend von der vor- und nachösterlichen Zeit (von Aschermittwoch bis Fronleichnam sind es 16 Wochen und nach meinem Dafürhalten sind es sogar zweimal neun Wochen), die etwa ein Drittel des Jahres umfasst, kann diese Drittelung des Jahres fortgeführt werden. Im Bild des Jahreszyklus als Ei liegen diese drei Bereiche wie die drei Welten des archaischen Weltbildes übereinander: unten der Mondbereich, in der Mitte der Sonnenbereich und oben der Sternbereich. Dieses Jahresbild bringt es mit sich, dass nicht nur mit dem Mantra 10 K der Übergang in den Sonnenbereich vollzogen wird, sondern auch mit dem Mantra 36 k — nun jedoch nicht vom Mondbereich aufsteigend, sondern vom Sternbereich absteigend.

Und noch ein Aspekt gehört zum Mantra 36 k, denn es gehört zur zweiten Adventswoche. Da jede Adventswoche nach anthroposophischer Tradition einem Wesensglied des Menschen zugeordnet ist, lässt sich nach der ersten Adventswoche (35 i), die mit dem Sein, dem physischen Leib verbunden war, eine Beziehung zum Ätherleib vermuten. Diese Vermutung lässt sich bestätigen, denn das Mantra 36 k ist eines von zwei Weltenwort-Mantren, die eine direkte Rede beinhalten. Das erste Weltenwort-Mantra ist das mit dem Mantra 36 k spiegelnde Mantra 17 Q. Hier spricht das mit der Wahrnehmung in die Seelengründe eingezogene Weltenwort. Seine Rede gipfelt in der Voraussage, das Weltenwort einstens in der eigenen Seele zu finden. Diese Voraussage verwirklicht sich nun im Mantra 36 k, denn hier drängt das Weltenwort zur Offenbarung. Unter dem Weltenwort wird gemeinhin der Logos, die in der Welt schöpferisch tätige, göttliche Kraft verstanden. Die Logoskraft geht über die Ätherkraft hinaus, ist jedoch ein wesentlicher Aspekt derselben.

Beide Mantren weisen einen sich selber reflektierenden Ich-Sprecher auf. Im Mantra 10 K wird das Fühlen des Ich-Sprechers von der Sonne, die in sommerliche Höhen aufsteigt, in die Raumesweiten mitgenommen. Im Mantra 36 k wird der Blick des Ich-Sprechers in die Tiefen des eigenen Wesens gelenkt. Die Mantren verbindet also der Gegensatz von Höhe und Tiefe, bzw. Weite des Außen mit der punktartigen Qualität des Innen. Ein weiterer Gegensatz besteht in der Wachheit des Bewusstseins, denn obwohl das Mantra 10 K einen wachen Ich-Sprecher hat, der vom sich in Höhen erhebenden, leuchtenden Wesen der Sonne in die Weiten des Raumes mitgenommen wird, ist im Innern dieses Ich-Sprechers nur ein erahnendes, sich regendes Empfinden, das dumpf kündet. Es kündet davon, dass erst einst, also in der Zukunft, Erkenntnis möglich sein wird — und zwar die Erkenntnis, dass das Gotteswesen den Ich-Sprecher jetzt gefühlt hat. Ganz ähnlich wird im Spiegelspruch zum Mantra 36 k, im Mantra 17 Q, formuliert. Dort verkündet das Weltenwort dem Ich-Sprecher, dass er erst einstens das Weltenwort in sich finden wird, obwohl er es durch die Sinnentore bereits in die Seelengründe führen durfte. Dieses in beiden Mantren auftretende “einst”, “einstens” wird im Mantra 36 k Realität. Hier ist also die Wachheit vorhanden.

Viele Völker kannten einen Sonnengott. Im Bild der Sonne wurde die in der Welt schöpferisch wirksame Kraft erschaut, im dazugehörenden Weltenwort wurde sie erlauscht. Sowohl die Sonne als auch das Weltenwort, der Logos, sind Hinweise auf den kosmisch seit Ewigkeiten wirkenden schöpferischen Christusgeist, der von vielen Völkern erwartet wurde. Als das Gotteswesen im Mantra 10 K kann also dieser kosmische Christus angesprochen werden.

Das Mantra 10 K zeigt das Gotteswesen dem Ich-Sprecher nicht ausdrücklich, aber implizit im Bild der Sonne, in einer Imagination. Im Mantra 36 k spricht das Weltenwort, der Ich-Sprecher erfährt eine Inspiration. Das Charakteristische der Imagination ist, dass sie erst verständlich wird, wenn die Inspiration hinzukommt, wenn sich das Bild ausspricht. Das ist die besondere Möglichkeit, die die Verbindung der beiden K‑Mantren bietet.

Spricht das Mantra 10 K vom Raum, von den Raumesweiten und dem Innern, so tritt im Mantra 36 k das Prozesshafte in den Vordergrund, die Zeit. Das Weltenwort ist im Prozess in der Tiefe des eigenen Wesens zur Offenbarung zu drängen. Es erteilt dem Ich-Sprecher den Auftrag, die Ziele der eigenen Arbeit mit dem Geisteslicht des Weltenwortes zu erfüllen, um sich durch das Weltenwort zu opfern. Nicht die eigenen, selbstsüchtigen Ziele soll der Ich-Sprecher verfolgen, sondern die mit dem Licht des Weltenwortes erfüllten. Das Pauluswort klingt hier an: “Nicht ich, der Christus in mir.”

Die in den Mantren 10 K und 36 k zu findenden Charakteristiken finden sich tatsächlich in den Beschreibungen, die Rudolf Steiner von der doppelten Natur des Ätherleibes gibt. Diese Beschreibungen Rudolf Steiner finden sich außerdem auf dem oben abgebildeten Papyrus wieder vom oberen und unteren Ka einschließlich der Schlange, die sich in den Schwanz beißt.

“Jetzt wollen wir einmal einiges von dem erzählen, was an der Hand seines Führers der Einzuweihende in den Isis- und Osirismysterien in Bezug auf den Äther- oder Lebensleib des Menschen erlebte. Da wurde der Mensch durch die Ausschaltung seines Ich dazu veranlaßt, daß er mit den geistigen Augen seines Lehrers sah, daß er dachte mit den Gedanken seines Lehrers, daß er sich selber eine Art von Außending wurde und mit den Augen seines Lehrers sich selber ansah. Und da wurde er eingeführt in merkwürdige Erlebnisse, in Erlebnisse, bei denen er das Gefühl hatte, es ginge das Leben der Zeit nach zurück; und gleichzeitig hatte er das Gefühl, als ob sich sein ganzes Wesen, das er jetzt ansah durch die geistigen Augen des Hermespriesters, verbreiterte, wüchse. Er hatte das Gefühl, als ob er in sich selber sich verbreiterte, als ob er hinaufwüchse in Zeiten, die seinem jetzigen Leben vorangegangen sind, als ob er in der Zeitenfolge zurückginge. Und er bekam allmählich das Gefühl, daß er viele, viele Jahre zu rückginge, eine Zeitenlänge, die weit länger, vielmal länger war als sein Leben, das er durchlebt hat von seiner Geburt an; also ein weites Zurückgehen in der Zeitenfolge erlebte der Schüler. Und während er dies erlebte, sah er, indem er mit den Augen des eingeweihten Lehrers sah, zunächst sich selber, dann aber sah er weiter hinauf in der Zeitenfolge viele Generationen, von denen er das Gefühl hatte, daß sie seine Vorfahren waren. Es hatte der Einzuweihende eine gewisse Zeit hindurch das Gefühl, daß er die Reihe seiner Vorfahren hinaufwandelte, aber nicht so, daß er etwa in diesen Vorfahren darin wäre, nicht so, als ob er identisch wäre mit seinen Vorfahren, sondern als ob er sozusagen über ihnen schwebte bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem uralten Ahnen hinauf. Dann verlor sich der Eindruck. Es war, als ob er Erdengestalten sähe, auf welche sich sein eigenes Dasein irgendwie bezog.

Nun handelte es sich darum, daß der Führer dem Einzuweihenden klar machte, was er da eigentlich gesehen hatte. Wir können uns nur auf folgende Weise begreiflich machen, was er gesehen hatte. Wenn man durch die Geburt ins Dasein schreitet, also mit seinem geistigen Wesen, nachdem man durch die geistige Welt zwischen dem Tod und einer neuen Geburt gegangen ist, da trägt man an sich nicht bloß die Eigentümlichkeiten, die man sich aus dem vorhergehenden Leben mitbringt, sondern da trägt man an sich — das weiß ja jeder, der das Leben betrachtet — alles, was man vererbte Eigenschaften nennt. Man wird in eine Familie, in ein Volk, in eine Rasse hineingeboren. Man trägt dadurch dasjenige in sich, was man vererbte Eigenschaften nennt; die Erbstücke seiner Ahnen trägt man in sich. Diese Erbstücke bringt man sich natürlich nicht aus seiner letzten Verkörperung mit, sondern die haben sich heruntervererbt von Generation zu Generation. Nun handelt es sich darum, zu erkennen: Was macht es denn, daß der Mensch mit seinem innersten Wesen sich gerade in einer bestimmten Familie, in einem bestimmten Volke, in einer bestimmten Rasse verkörpert? Was macht es denn, daß er bei seinem Herabsteigen durch die Geburt ganz bestimmte Vererbungsmerkmale aufsucht? — Er würde niemals diese bestimmten Merkmale aufsuchen, wenn er zu ihnen in gar keiner Beziehung stünde. Der Mensch steht in der Tat schon lange vor seiner Geburt in einer Verbindung zu diesen Eigenschaften. Wenn wir ausgehen von einem bestimmten Menschen und hinaufgehen zu seinem Vater, Großvater, Urgroßvater und so weiter, so würden sich, wenn man das wirklich innerlich verfolgen könnte, die Vererbungsmerkmale zeigen durch eine ganz bestimmte Anzahl von Generationen, bis zu einer gewissen Generation hin. Dann verlieren sich diese Vererbungsmerkmale. Das heißt, Sie können eine Reihe von Generationen verfolgen, und Sie werden finden, daß durch sie die Vererbungsmerkmale heruntergehen. Zuletzt sind sie in ihrem verdünntesten Zustande noch vorhanden, dann verlieren sie sich ganz.

So wie wir die Vererbungsmerkmale durch die Generationen nach und nach verschwinden sehen, so können wir finden, wenn wir von einem Menschen ausgehen, wie das, was beim Sohn vorhanden ist, am ähnlichsten ist beim Vater, etwas weniger beim Großvater, beim Urgroßvater noch weniger und so weiter. Nun führte der einzuweihende Isis- und Osirispriester tatsächlich den Menschen so weit zurück, bis er zu jenem Ahnen aufstieg, welcher noch Merkmale in sich hatte, die die Kraft der Vererbung bis zu ihm hingebracht haben. Das zeigt uns, daß der Mensch gewisse Beziehungen hat zu dem, was wir seine Vererbungsmerkmale nennen. Es ist in der Tat so, daß wir auf geistige Weise in Beziehung getreten sind zu jenem Ahnen, von dem wir noch etwas ererbt haben, zu jenem Urururahnen, von dem wir noch irgendwelche, wenn auch noch so verdünnte Eigenschaften in uns haben. Ja, es ist in einer gewissen Weise so, daß der Mensch sich lange das vorbereitet, was zuletzt seine vererbten Merkmale sind. Er erbt sie nicht bloß, sondern er gibt sie in einem gewissen Sinne seinen Vorfahren, impft sie ihnen aus der geistigen Welt ein. Er arbeitet durch ganze Generationen hindurch so, daß zuletzt derjenige physische Leib geboren werden kann, zu dem er sich hingezogen fühlt. So sonderbar das klingt, es ist so, daß wir selber gearbeitet haben aus der geistigen Welt an den physischen Leibern unserer Vorfahren, um nach und nach aus der geistigen Welt heraus jene Eigenschaften zu gestalten, welche wir zuletzt als vererbte Merkmale bei der Geburt mitbekommen.

… Was man da gebaut und dann gleichsam zusammengeschoben, zusammengepreßt hat in seinen jetzigen Ätherleib, was sich im Ätherleib kondensiert hat durch Jahrhunderte hindurch, das nannte man das «Obere», den himmlischen oder den geistigen Menschen, weil der Mensch empfinden mußte, daß das, was von ihm heruntergestiegen ist, gebildet ist aus dem geistigen Lande heraus.

Wenn der Mensch nun so weit geführt worden war durch den Hermeseingeweihten, dann lernte er etwas anderes kennen. Dann lernte er etwas kennen, was ihm zunächst vielleicht fremd war, was ihm aber durchaus von dem Lehrer erklärt wurde als etwas, was ihm doch nicht so ganz fremd sein durfte. Es wurde ihm gezeigt — und der Schüler lernte alsbald merken, daß das richtig ist -, daß ihm da etwas entgegentritt, was er selber einmal aus seinem eigenen Menschen zurückgelassen hatte, was von ihm hinterblieben war, was mit ihm in innigster Verwandtschaft stand, was ihm aber jetzt wie ein Äußerliches, wie ein Fremdes gegenübertrat. Was ist dies, mit dem sich da der Mensch in einer ganz merkwürdigen Art verband? Wir werden es am besten verstehen, wenn wir von einer Beschreibung des Momentes des Todes ausgehen.

Die Geistesforschung zeigt uns ja, daß im Moment des Todes der Mensch seinen physischen Leib ablegt. Dann bleibt von ihm dasjenige vorhanden, was wir kennengelernt haben als Ich und Astralleib, die jede Nacht während des Schlafzustandes herausgehen, und es bleibt zunächst vorhanden der Äther- oder Lebensleib. Der Mensch lebt nun nach dem Tode einige Zeit, die sich allerdings nur nach Tagen beläuft, in diesen drei Gliedern seiner Wesenheit: in seinem Ich, in seinem astralischen Leib und in seinem Ätherleib. Dann aber geht der wesentlichste Teil seines Ätherleibes wie ein zweiter Leichnam von ihm fort. Es wird immer gesagt — es wurde auch von mir, wie ich glaube, mit Recht angedeutet -, daß dasjenige, was da als zweiter Leichnam abgeht, sich zerstreut in der allgemeinen Ätherwelt, sich auflöst, und der Mensch nur eine Essenz, einen Extrakt, einen Samen mitnimmt in das Leben, das er nun zwischen dem Tod und einer neuen Geburt antritt. So wird dieser Vorgang gewöhnlich dargestellt, aber er ist in Wirklichkeit beträchtlich komplizierter. Was sich da auflöst, was da nach und nach wie ein zweiter Leichnam in die allgemeine Ätherwelt übergeht, das braucht zu seiner völligen Auflösung ziemlich lange, und die letzten Spuren dieses sich auflösenden Ätherleibes seines letzten Lebens sind es, die der Einzuweihende jetzt wie ein Fremdes findet, wenn er bei seiner Rückwanderung sich bis zu dem Punkte der Zeitenfolge hinaufentwickelt hat, wo der Mensch angekommen ist bei seinem letzten Ahnen, von dem er noch etwas ererbt hat. Da trifft er zusammen mit den letzten Überbleibseln seines letzten Ätherleibes. Und jetzt, wenn er seine Einweihung fortsetzt, muß der Mensch gleichsam eindringen in diesen seinen letzten Ätherleib, den er zurückgelassen hat, und dann lebt er wiederum rückwärts, fast, aber nicht ganz solange Zeit, wie er früher durchlebt hat bis zu seinem letzten Ahnen hinauf. Die Zeit bis zum ältesten Ahnen verhält sich zu der Zeit, die er jetzt zu durchleben hat, wie sieben zu fünf. Jetzt durchlebt der Mensch eine Zeit, in der er sozusagen immer mehr und mehr verdichtet findet, was er angetroffen hat als die letzten Überbleibsel seines früheren Lebens. Immer ähnlicher und ähnlicher wird das, indem es sich zusammenzieht für sein Wahrnehmen, seinem letzten Äther- oder Lebensleib, bis er zuletzt ankommt bei der Gestalt, die sein Ätherleib gehabt hat in dem Moment, wo er durch seinen letzten Tod gegangen ist. Und jetzt, nachdem die Gestalt sich immer mehr und mehr zusammengezogen hat, steht er vor seinem letzten Tode. In diesem Augenblicke gibt es für den Menschen, der eingeweiht ist, keinen Zweifel mehr, daß die Reinkarnation eine Wahrheit ist, denn er ist zurückgeschritten bis zu seinem letzten Tode. Damit haben wir das Stück kennengelernt, das der Mensch vorfindet als Überbleibsel seines letzten Erdenlebens.

Man hat das, was da der Mensch erlebt als ihm entgegenkommend von seinem letzten Erdenleben, in der Geisteswissenschaft immer bezeichnet als den Erdenmenschen oder als das «Untere». So daß also der Mensch fast in der Mitte seiner Einweihungserlebnisse die Verbindung des Oberen mit dem Unteren durchmachte und dann das Untere so weit zurück verfolgte, daß er bis zu seinem letzten Leben herunterstieg. Damit hat der Mensch während seiner Einweihung einen Kreislauf durchgemacht, indem er, in seinen jetzigen Ätherleib eindringend, bis zu dem Ätherleib seines letzten Lebens kam und dann wiederum zurück bis zu seinem gegenwärtigen Leben. Er hat sich im geistigen Anschauen vereinigt mit dem, was er in einer früheren Inkarnation gewesen ist. So etwas nannte man in der Geisteswissenschaft immer einen Kreislauf und drückte dies durch das Symbolum der sich ringelnden und sich selbst erfassenden Schlange aus.

… Die weiteren Schritte der Einweihung führen den Menschen dann dahin, daß er, nachdem er in seiner geistigen Rückschau bei seinem letzten Tode angekommen ist, weitergehen und sein letztes Leben kennenlernen kann. Aber dieses letzte Leben kennenzulernen, das ist nicht besonders einfach. Da handelt es sich darum, daß jetzt in der Tat der Mensch unter der Anleitung seines Führers nochmals darauf hingewiesen wird, wie er nicht weiterschreiten soll, ohne erst vollständig sich selber aufzugeben, ohne in völliges Selbstvergessen zu verfallen, denn man kann nicht weiterschreiten, wenn man auch nur noch etwas von dem hat, was persönliches Selbstbewußtsein dieser jetzigen Verkörperung, dieses Lebens zwischen der Geburt und dem Tode ist. Solange man noch irgend etwas sein eigen nennt, so lange kann man das nicht kennenlernen, was ja eine andere Persönlichkeit ist: die vorhergehende Inkarnation. Man muß fähig werden, sich für einen anderen halten zu können — das ist das Wichtige -, und muß doch sich nicht verlieren. Verwandlungsfähig muß man also werden bis zu dem Grade, daß man fühlen kann: Man schlüpft in eine ganz andere Leibeshülle hinein. — Dann erst, wenn man es bis zu diesem Grade der Selbstlosigkeit gebracht hat, die ein vollständiges Vergessen ist alles dessen, was in dieser Inkarnation erlebt werden kann, wenn man in dem denkbar stärksten Grade aufgegangen ist in seinem Führer, dann kann man weiterschreiten in die letzte Inkarnation, von dem letzten Tode bis zur vorletzten Geburt. — Dann — und das ist jetzt wichtig — erlebt man nicht etwa das, was man in der vorhergehenden Inkarnation in der Welt draußen sinnlich gesehen hat, sondern man erlebt jetzt alles das, was man in der letzten Inkarnation an sich selber gearbeitet hat, was man in der letzten Inkarnation aus sich selber gemacht hat. Was das Auge gesehen, das Ohr gehört hat, was uns überhaupt in der Außenwelt entgegengetreten ist, das erlebt man auf andere Weise. Das aber erlebt man, was man bei seiner letzten Inkarnation bis zu dem letzten Tod aus sich gemacht hat. Man erlebt alle seine Anstrengungen, die man durchgemacht hat, um sich in dieser verflossenen Inkarnation um ein Stück weiterzubringen.” (GA 119, 134ff, Hervorhebungen A.F.)