Die Gegensprüche 14 N und 39 n

| SOMMER

14 N An Sinnesoffenbarung hingegeben Verlor ich Eigenwesens Trieb, Gedankentraum, er schien Betäubend mir das Selbst zu rauben, Doch weckend nahet schon Im Sinnenschein mir Weltendenken. |

.….

39 n An Geistesoffenbarung hingegeben Gewinne ich des Weltenwesens Licht. Gedankenkraft, sie wächst Sich klärend mir mich selbst zu geben, Und weckend löst sich mir Aus Denkermacht das Selbstgefühl. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 14 N und 39 n

Über den Buchstaben “N”

Das N ist ein nasaler Verschlusslaut, ebenso wie das M, doch wird der Verschluss nicht durch die Lippen, sondern durch die Zungenspitze und die Zungenränder an der Zahnreihe des oberen Gaumens gebildet. Dadurch ist das N ein sogenannter Zahnlaut. So begegnet sich nicht zweimal die gleiche Qualität, wie beim M die Ober- und Unterlippe, sondern die lebendig-bewegliche, weiche Zunge berührt die feststehenden, harten, fast toten Zähne. Dadurch treffen gegensätzliche Qualitäten aufeinander. Das Veränderliche — die Zunge — hebt sich zum Dauerhaften — der Zahnreihe — empor.

Rudolf Steiner beschreibt den Charakter des N nur sparsam und widersprüchlich: “N ist das Sich-in-sich-zurückziehen.” (GA 280 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 271) Gleichzeitig sagt er: “Ein N drückt immer etwas aus, … das leicht fließt.” (GA 282, in: Die Sprache der Laute, S. 280) Außerdem lehre es den Sprecher, Verachtung auszudrücken: “intonieren Sie: n und machen Sie

die verachtende Gebärde, Sie begleiten das mit n n n n n.” (GA 282, S. 248) Wie alle Stoßlaute hat auch das N die Neigung, feste Formen in der Luft zu bilden und Rudolf Steiner sagt, eigentlich würden wir uns wundern, dass beim N keine “Tierschwänze herumfliegen.” (ebenda, S. 344) Kurz darauf sagt er, dass bei der Intonation des N die Vorstellung eines Blätterkranzes, wie ihn der Waldmeister ausbildet, hilfreich sei: “Und es ist von einem großen Vorteil, wenn wir n sprechen, uns den Waldmeister vorzustellen, der da oben solch einen Kranz von Blättern hat.” (ebenda, S. 344) Ich denke bei diesem Bild an die Ganzheit des Jahreskreises.

Ein widersprüchliches Spektrum an Bedeutungen zeigen auch die alten Alphabete. Im gotischen Alphabet des Wulfila heißt der Buchstabe N ‘Noitz’ auch ’nauths’, die Not. Bei den Angelsachsen heißt er ‘Nead’ mit der Grundbedeutung ‘Not, Zwang, Gewalt’. Das norwegische Runengedicht lautet:

Not macht bedrängte Lage;

den Nackten friert’s im Froste.

Und der isländische Runenreim sagt:

Not (Knechtschaft, Zwang) ist Kummer der Magd

und harter Stand

und mühselige Arbeit.

(in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute S. 271)

Das N ist hier der Laut der Not und der Bindung. Auf russisch ist ‘Nauz’ der Knoten, der verschieden gebunden ganz verschiedene Zauber wirken kann. Das N wird hier sichtbar als Laut der karmischen Schicksalsbindung, der der Mensch unterliegt. Die Offenbarerinnen solcher Schicksalsnotwendigkeit sind die ‘Nornen’ der germanischen Mythologie. Sie ’spinnen’ den ‘feinen’ ‘Lebens-Faden’, das ‘Netz’ der sozialen Beziehungen, das ‘Garn’ der eigenen Geschichte. “Das N beugt das Knie als ein niederer Knecht.”, sagt Ernst Moll (Die Sprache der Laute, S. 273)

Viel sagt das Fischezeichen aus über das N, dem Rudolf Steiner diesen Laut zuordnet. Es ist das Zeichen der irdischen Gebundenheit, des schweren Schicksals. Die Fische haben eine Beziehung zum 12. Haus, mit den Themen Endlichkeit, Krankheit und Tod. Jedem Tierkreiszeichen entspricht auch ein Körperteil — den Fischen das unterste, die Füße. Hier endet der Mensch, der mit Widder, dem Kopf begann. Schreitet die Sonne weiter, muss beim Übergang von den Fischen zum Widder ein ganz neuer Anfang gemacht werden. Daher kommt der N‑Charakter des ‘Endes’ und des ‘Endlichen’, sowie auch der Vorsilbe ‘ent-’ wie bei ‘Ent’-fernung, ‘Ent’-scheidung, ”Ent’-wicklung. Mit den Füßen geht der Mensch seinen Lebensweg und berührt die Erde bei jedem Schritt — und löst sich im Heben des Fußes wieder von ihr. Im ‘Rennen’ steht der nur flüchtig die Erde berührende und schnell wieder sich lösende Aspekt des N im Vordergrund.

Im Urchristentum wurde Christus als der sich erniedrigende, dienende, sich opfernde Gott mit dem Fischezeichen zusammengebracht. Die Fußwaschung (Joh 13,1–11) am Abend vor seiner Kreuzigung ist Ausdruck dieser sich demütig neigenden N‑Qualität. Was von göttlicher Perspektive ein Opfer ist, ist von der menschlichen Seite aus betrachtet höchste Gnade. Das Wort ‘Gnade’ kommt von ’nahen’ und ist das, was sich ’naht’. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 273)

In Faust II lässt Johann Wolfgang von Goethe das im geistigen Bereich lebende Gretchen für Faust bitten mit den Worten:

Neige, neige

Du ohnegleiche,

Du Strahlenreiche,

Dein Antlitz gnädig meinem Glück!

Der von den Urchristen gebrauchte geheime Name für Christus ist das griechische Wort für Fisch, ἰχθύς ichthýs. Es wurde als kurzgefasstes Glaubensbekenntnis verstanden: (Ἰησοῦς Χριστός Θεοῦ Υἱός Σωτήρ):

ΙΗΣΟΥΣ – Iēsoûs „Jesus“

ΧΡΙΣΤΟΣ – Christós „der Gesalbte“

ΘΕΟΥ – Theoû „Gottes“

ΥΙΟΣ – Hyiós „Sohn“

ΣΩΤΗΡ – Sōtér „Retter“/„Erlöser“

Und am Kreuz standen der Überlieferung nach die Buchstaben I.N.R.I. (“Jesus Nazarenus Rex Judarum” mit der Bedeutung: “Jesus der Nazarener, König der Juden”) Der Ortsname Nazareth wird auf die hebräische Wurzel נצר (nṣr), „hüten, bewachen” zurückgeführt und auf die strategische Lage am Rande der Jesreebene bezogen. Klanglich ähnlich mit Nazareth ist das hebräische Wort נצר (nṣr; Spross) und נזיר (nṣjr; Geweihter, Nasiräer). Ein Nasiräer, von hebräisch נָזִיר nasir zur Wurzel נזר ‚aussondern‘, ‚weihen‘, ‚geloben‘, gehörig, ist mit „Asket“ zu übersetzen und bezeichnete im Judentum einen Menschen, der Gott gegenüber freiwillig einen besonderen Eid leistete. Johannes der Täufer war solch ein Mensch. Das Leben unter diesem Eid wird als Nasiräat bezeichnet.

Das N zeigt sich in der Gnade, im Christus als Fisch und als Nazarener als das ‘Neue’, himmlisch Schuldlose, das sich herabneigt und vom Menschen möglichst unberührt von allem Irdischen erhalten, gehütet und bewacht werden soll. Nur zart berührt es die Erde und zieht sich gleich wieder zurück. Die Eurythmiegeste des N drückt genau dies aus.

Auch im ‘Nektar’ der Blüten zeigt sich diese reine ‘Natur’ des N. Seine Verwandtschaft mit der ‘Sonne’ verdeutlicht der Iro-Keltische Name des N. Hier heißt es ‘Nuin’, die Esche. Die Esche gilt als der Sonnenbaum. Ihr Blattwerk ist von Licht durchflutet. Als Esche Yggdrasil ist es der Weltenbaum, der Ich-Baum, wie Rudolf Steiner den Namen interpretiert. “So stellt es die germanische Sage dar. Sie sagt: Der neue Mensch in der neuen Welt gleicht einem Baum, einer Esche, die drei Wurzeln hat. Die erste Wurzel geht nach Niflheim, in das eiskalte düstere Urland. Inmitten von Niflheim war der unausschöpfliche Brunnen Hwergelmir; zwölf Ströme entsprangen aus ihm, sie flossen durch die ganze Welt. Die zweite Wurzel ging zum Brunnen der Nornen Urd, Verdhandi und Skuld; sie saßen an seinen Ufern und spannen die Fäden des Schicksals. Die dritte Wurzel ging zu Mimirs Brunnen. Yggdrasil nannte man die Weltesche, in der sich die Weltenkräfte zusammengezogen hatten. Ein Mensch wird abgebildet in dem Moment, wo er sich seines Ich bewußt werden soll, wo aus seinem Innern heraustönen soll das Wort «Ich». «Yggdrasil» ist soviel wie «Ich-Träger». Ich-Träger ist dieser Baum. «Ygg» ist «Ich» und «drasil» ist derselbe Wortstamm wie «tragen».” (Lit.: GA 101, S. 26)

Im hebräischen Alphabet heißt das N ‘Nun’, der ‘Fisch’. Der Fisch ’schnellt’ durchs Wasser, entschlüpft im ’nu’, und ist schwer festzuhalten. Im Wörtchen ’nun’ wird diese flüchtige Gegenwart durch die beiden N ausgedrückt. Gerne wird das Bild des Fisches für die menschlichen Gedanken gebraucht, die durch das Wasser des Bewusstseins schwimmen. Auch der Gedanke taucht zunächst im halbwachen Bewusstsein auf und ist schnell wieder vergessen, wenn er nicht vom Wachbewusstsein ergriffen, d.h. wie ein Fisch gefangen und festgehalten wird. Rudolf Steiner sagt über den Gedanken: “Sie schauen oder hören sich etwa an, und dann entsteht ein Gedanke oder eine Vorstellung in Ihrer Seele. … Während Sie der Gedanke in Anspruch nimmt, sind Sie in Ihrem innersten Wesen der Gedanke. … Sie sind selbst der Gedanke.” (GA 134, in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 277) Gleichzeitig ist der Mensch das Bewusstsein, das er hervorbringt. In Gedanke und Bewusstsein lebt die Dualität, die mit all ihren Aspekten und Wandel der Zustände immer wieder im N aufscheint. Der von Rudolf Steiner erwähnte fließende Charakter des N zeigt sich im ‘Nachen’, der über die Wellen gleitet, im ‘rinnenden’ Regen, der ’nieselnden’ ‘Nässe’, dem ‘Brunnen’ und auch in den ‘Tränen’, beim ‘Weinen’ und ‘Flennen’. “Das N ist das Ätherische der Bewegung”, schreibt Ernst Moll (Die Sprache der Laute, S. 280)

Die vornehme Zurückhaltung der ‘Noblesse’, ist das alte Adelsprinzip. ‘Nonnenhaft’, weltverachtend, nur nach innen zu blicken und ’nur ja nicht’ sich auf die dunkle, schmutzige Erde einzulassen, das war für die vorchristliche Menschheit der Weg, Gottesnähe zu bewahren.

Findet sich das N im Wort für Mensch, zeigt es an, das die Inkarnation nur als ein flüchtiger, vorübergehender Zustand angesehen wird und nicht als eine dauerhafte Beziehung mit der Erde, wie es das M von ‘Mensch’ vorlebt. Bei der nordjapanischen Urbevölkerung heißt Mensch ‘ainu’, ‘Inuit’ ist der Plural von ‘Inuk’, was ‘Mensch’ bei den Polarvölkern bedeutet. Das N im Wort für Mensch scheint zu sagen: So ‘rein’ wie ‘Schnee’ soll die Seele bleiben.

Von diesem N‑Aspekt des reinsten Inneren führt nur ein kurzer Weg zu den negativen, abwertenden, negierenden Seiten des N. Hier drückt das N das ‘Niedrige’ aus, das zu ’nichts nütze’ ist, das bloßer ‘Nippes’ ist oder einfach ’nur niedlich’. Die Abwehr gibt der Seele mit der ‘Negation’, dem ‘Nein’ und ‘Nicht’ die Möglichkeit, sich zu unterscheiden von der Umwelt. Zeitlich trennt das Wort ‘Noch’ den einen Moment vom anderen. “Das Wort ‘Noch’ kommt von althochd. ’noh’, das sich zusammensetzt aus ’nu’ =‘jetzt’ und ‘h’ = ‘bis’, sodass ’noch’ also ‘bis jetzt’ bedeutet. Dasselbe drückt der N‑Laut aus in ‘weder-noch’, d.i. ‘überhaupt nicht’. Hier ist das ’noch’ ganz anderer Herkunft: es leitet sich ab aus der Negation ’ne’ = ’nicht’ und ‘ouh’ = ‘auch’ im Althochdeutschen. ‘Noch’ hat hier die Bedeutung ’nicht auch’ d.h. ‘auch nicht’, was im lateinischen ’ne-que’ ist” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 286)

Das N hat auch eine zwiespältige Natur, der sich im ‘Schlangen’- und ‘Nattern’-Aspekt zeigt. ‘Nidhöggr’ ’nagt’ an der einen Wurzel der Esche Yggdrasil. Rudolf Steiner sagt: “Es ist aber eine Schlange da, die nagt fortwährend an dieser einen Wurzel, aus der das Ganze stammt: Nidhöggr nennt man sie! Man sieht tatsächlich diese Schlange nagen, denn es nagt an dem Menschen das, was die Ausschreitungen des Geschlechtsprinzips sind.” (GA 101 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 277) Die Versuchung der Schlange, die in der mit dem hebräischen verwandten, äthiopischen Sprache ’nachas’ heißt, kommt in den Worten ’naschen’ und ’nippen’ zur Geltung. Das ‘Necken’ kann liebevoll oder bösartig sein. Im ‘Neid’ zeigt sich der niedere Aspekt des N in der Seele.

Der beziehungslose Intellekt, der nicht auch fühlt, was gedacht und vorgestellt wird, lebt im N, wenn jemand oder etwas zur ‘Nummer’ wird. Indem Adam allen Dingen ihre ‘Namen’ gab, sie unterschied, bereitete sich vor, was zur Verführung durch die Schlange, zum Sündenfall führte und den Menschen ’nackt’ dastehen ließ. Eine Steigerung der Unterscheidung ist die ‘Negation’ und ‘Verneinung’. Die Beziehungslosigkeit zeigt sich auch in der ‘-en’ Endung des Infinitivs der Verben: ‘trenn-en’, ’sing-en’. Schließlich führt das N in ’nie und nimmer’, in ’nichts’ und ‘Nirvana’ in die Form- und Grenzenlosigkeit des ‘Nebels’ und der ‘Nacht’. Das Wort ‘Narkose’, vom betäubenden Duft der ‘Narden’ stammend, beschreibt den Zustand, in dem die ‘Sinne’ ’schwinden’.

Zum deutschen Wort ‘Nebel’ gehört interessanterweise das Sanskritwort ’nabhah’, das ‘Himmel’ bedeutet, wie ebenso das slawische Wort ‘Nébo’. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 294) Hier ist der Himmel das Unfassbare, nicht nach Maß und Zahl geordnete, wie es das ‘Innere’ des Menschen heute noch ist. Von der alten Atlantis sagt Rudolf Steiner, dass die Atmosphäre noch ein Gemisch aus Luft und Wasser, also ein Nebel oder Wasserdampf unterschiedlicher Temperaturen war. Und in diesem Nebel erschienen den Menschen die Götter.

Die Macht des N ist es, zu ‘bannen’, die ‘Spannung’ der Dualität zu halten im ‘Bannkreis’, wie die “Gefäß-Worte” ‘Tonne’, ‘Kanne’, ‘Wanne’ zeigen. Die ‘Tanne’ strebt dagegen nach der Überwindung der Dualität, wie sie in der Einheit der ‘Wonne’ erlebt werden kann. Der andere Aspekt der Macht des N zeigt sich in der Vorsilbe ‘un-’, mit der alles ins Gegenteil verkehrt werden kann: aus sichtbar wird ‘un-’sichtbar, aus Glück wird ‘Un-‘glück.

Der ‘Nerv’ zeigt in seiner Funktion die Qualität des N. Der Nerv ist das ‘Noli me tangere’, das ‘Berühre mich nicht’, denn wird die Nervensubstanz berührt, erscheint der Schmerz und die Funktion wird eine pathologische. Der Nerv leistet Verzicht, er stirbt fortwährend ab, wie Rudolf Steiner sagt und lässt ihn folgendermaßen zum Menschen sprechen: “Du kannst Dich durch mich entwickeln, weil ich Dir kein Hindernis biete, weil ich mache, dass ich gar nicht da bin mit meinem Leben.” (GA 293 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 289) Tiere, die das Nerven-Sinnessystem besonders zum Ausdruck bringen sind die ‘Nage’-Tiere.

Mit ’nasj’ (gesprochen nasch mit erweichtem Sch), dem Possesivpronomen im ersten Plural, also mit ‘unser’ wird das N im slawischen Alphabet bezeichnet. Das vorübergehende Verbundensein ist das N. Statt einen Gegenstand zu besitzen mit dem Verb ‘haben’, wie z.B. “ich habe ein Buch”, oder “ich habe ein Pferd”, sagt der Slawe, “das Buch ist bei mir” und “das Pferd ist bei mir”. Das, was man hat, ist in Freiheit mit einem verbunden. Das N im slawischen ist ein ‘Nehmen’, das vorübergehende Gemeinschaft, ein Nebeneinander, ein ‘Unser’ anzeigt, keinen dauernden Besitz.

Die Dualität im Berühren und Berührt-werden, im passiven oder aktiven Kontakt ist das N. Dadurch ist es der Laut der Sinneswahrnehmung und Selbstbewusstseins. Dies ist das N der ‘Nase’, die ’neugierig’ ’schnüffelt’, die der schnell verwehenden ‘Duftnote’ Erkenntnis gewinnt. So ist das N auch der Laut des Klugwerdens. Die Wesenhafte Klugheit der Erde, der Weltenverstand sind die Gnomen. Das Wort ‘Gnom’ hängt zusammen mit dem griechischen Wort ‘gnoma’, das ‘Kenntnis’, ‘Einsicht’ bedeutet und ‘gnóme’ heißt ‘Erkenntnisvermögen’, ‘Verstand’. Damit verwandt ist das lateinische ‘gnoscere’, das zu ’noscere’, ‘wissen’, ‘verstehen’ wurde. (Ernst Moll Die Sprache der Laute, S. 291f) Rudolf Steiner sagt über die Gnomen: “Diese elementarischen Wesenheiten, die in dem Festen, Erdigen enthalten sind, bei denen ist das hervorstechendste Element gerade die Klugheit, die Schlauheit, die Listigkeit, die einseitige Ausbildung des Intellekts. … Man möchte sagen: diese Wesen bestehen nur aus Gescheitheit; so wie der Mensch aus Fleisch und Blut besteht, so bestehen diese Wesen eben aus Gescheitheit, aus Übergescheitheit.” (GA 212 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 292) Wenn wir in die Tiefen der Erde hinunter sehen, so sagt Rudolf Steiner, “sehen [wir] die wandelnden und wandelnden Gnomen, welche die lichtvollen Bewahrer des Weltenverstandes sind innerhalb der Erde. Daher, weil diese Gnomen das, was sie sehen, zugleich wissen, haben sie im Vergleich zu den Menschen ein gleichgeartetes Wissen; sie sind die Verstandeswesen katexochen, sie sind ganz Verstand, alles ist an ihnen Verstand, aber ein Verstand, der universell ist, der daher auf den menschlichen Verstand eigentlich heruntersieht als auf etwas Unvollkommenes.” (GA 230 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 292) Die Empfehlung Rudolf Steiners, sich den Blätterkranzes der Waldmeisterpflanze vorzustellen, um das N angemessen zu sprechen, bringt für mich dieses gleichzeitige Sehen und Verstehen der Gnomen, das Erkennen aus der Ganzheit ins Bild.

Schwer fassbar, schnell entwischend wie der Fisch ist das N, das seinen Charakter weniger in den Anlauten als in den Inlauten und Endungen zeigt. Das reine Göttliche, das von oben die Erde zart berührt und das keusche Innere, zeigt sich im N genauso wie die niedere Natur des Menschen, die gleich der Schlange und Natter aufzüngelt, in der er sich überhebt und alles außer ihm verneint und verachtet.

Ergänzung

In Griechenlans wurde ‘Geist, Intellekt, Verstand’ als Nous (griech. νοῦς, nous) bezeichnet. Dies hängt zusammen mit (‘νοεῖν’, ’noeín’) ‘denken’ und wird schon bei Homer als das menschliche Erkenntnisvermögen bezeichnet. Nous ist also das Vernehmen des schöpferischen Geistes im Bewusstsein, aber nicht der schöpferische Geist selbst. Rudolf Steiner beschreibt, wie Aristoteles über den Nous dachte folgendermaßen:

“Aristoteles sieht ja in der menschlichen Wesenheit das, was zu einer Einheit zusammenfaßt das vegetative Prinzip des Menschen, das animalische Prinzip des Menschen, das niedere menschliche Prinzip, und dann das höhere menschliche Prinzip, dasjenige, was Aristoteles den Nous, was die Scholastik dann den Intellekt nennt. Aber Aristoteles unterscheidet zwischen dem Nous poietikos und dem Nous pathetikos, zwischen dem tätigen und leidenden Geiste des Menschen. Die Ausdrücke sind nicht mehr so bezeichnend, wie die griechischen waren, aber man kann doch sagen, Aristoteles unterscheidet zwischen dem aktiven Verstand, dem tätigen Geist des Menschen und dem passiven Verstand des Menschen. Was ist damit gemeint?

Man begreift nicht, was damit gemeint ist, wenn man nicht auf den Ursprung dieser Begriffe zurückgeht. Geradeso wie die anderen Seelenkräfte sind in einer anderen Metamorphose die beiden Arten des Verstandes an dem Aufbau der menschlichen Seele betätigt: der Verstand, insofern er wirkt als tätiger, noch im Aufbau des Menschen wirksam, aber als Verstand, nicht wie das Gedächtnis einmal aufhörend und dann als Gedächtnis sich emanzipierend, sondern als Verstand das ganze Leben hindurch wirkend, das ist der Nous poietikos, das ist dasjenige, was aus dem Weltenall heraus sich individualisierend den Leib aufbaut im Sinne des Aristoteles. Es ist nichts anderes als das, was die den menschlichen Leib aufbauende tätige Seele des Plotin auch ist. Und dasjenige, was dann sich emanzipiert, was nur noch dazu da ist, um die äußere Welt aufzunehmen und die Eindrücke der äußeren Welt dialektisch zu verarbeiten, das ist der Nous pathetikos, das ist der leidende Intellekt, der intellectus possibilis.“ (Lit.: GA 74, S. 54ff, Hervorhebung A.F.)

Über die Gegensprüche 14 N und 39 n

Die Mantren 14 N und 39 n sind wegen des gleichen Buchstabens nicht nur Gegensprüche, sie sind auch Spiegelsprüche durch die im Wortlaut zu findenden grammatischen Entsprechungen. Deshalb sei auf den Blogartikel der Mantren 14 N und 39 n als Spiegelsprüche verwiesen. Im Folgenden betrachte ich diese Mantren nur unter dem Aspekt, wie die Gestaltungskraft des N in ihnen aufscheint.

In beiden Mantren gibt es einen Ich-Sprecher, der sein gegenwärtiges Erleben beschreibt. Und in beiden Mantren ist er hingegeben an etwas, das nicht er selber ist. Er tastet sozusagen nach diesem Anderen, berührt es und beschreibt die Wirkung dieses Anderen auf sich selbst. Das ist die Geste des N, seine schöpferische Qualität.

Im Mantra 14 N ist dieses Andere die Sinnesoffenbarung. Durch jeden der nach Rudolf Steiner dem Menschen gegebenen 12 Sinne tastet der Mensch nach außen. Beim Sehen spricht man davon, dass das Auge die Konturen eines Gegenstandes abtastet, das Ohr ertastet die Schwingung des Tones und die Nase erfährt durch die Geruchsstoffe eine direkte Berührung mit der Außenwelt. Durch jeden Wahrnehmungsprozess offenbart sich dem Menschen etwas von der Welt. Und mit jeder Sinneserfahrung nimmt der Mensch einen Eindruck mit, der bei entsprechender Bewusstheit erinnert werden kann. So hat nicht nur der Mensch die irdische Außenwelt berührt, auch die Welt hat den Menschen berührt.

Doch bevor es zur Gegengabe der Welt an den Menschen kommt, beschreibt der Ich-Sprecher, was durch die Hingabe an die Sinnesoffenbarung mit ihm geschieht: In der Hingabe an die Sinnesoffenbarung ging der Trieb, ein Eigenwesen zu sein verloren. Die Grenze zwischen Innenwelt und Außenwelt löste sich auf. Der Trieb, sich von der Umwelt unterscheiden zu wollen, ihr gegenüberstehen zu wollen, ging verloren. Der Ich-Sprecher träumt den Gedankentraum der Welt. Er denkt nicht selber, sondern das Wahrgenommene denkt in ihm. Es betäubt ihn. Und dadurch scheint es ihm, dass der Gedankentraum ihm sein Selbst geraubt hat. Das Einswerden mit der Welt im Prozess des Wahrnehmens macht es unmöglich, gleichzeitig etwas Eigenes, ein Selbst, zu sein, das der Welt erkennend gegenüber steht.

Die Umkehr dieser Entwicklung wird von der Welt, vom Weltendenken eingeleitet und kündigt sich mit dem Wort “doch” an, das das Entgegenstehen, den Gegensatz neu ins Spiel bringt. Das Weltendenken ist hier der aktive Part. Es naht und weckt den Ich-Sprecher aus dem Gedankentraum auf. Hier lässt sich im Sinne Aristoteles an den Nous poietikos, an den aktiven Verstand denken, der aufbauend wirkt. Allerdings ist das Weltendenken meiner Meinung nach keine im Menschen zu findende Kraft, nicht nur das Vernehmen des schöpferischen Geistes, sondern dieser Geist selbst. Und wenn dem Ich-Sprecher aufgeht, dass er durch seine Wahrnehmungen einem anderen, einem die Welt ausdenkenden Wesen, — die Welt erschaffenden göttlichen Wesen begegnet, wacht auch er wieder zu sich auf. Dann berührt den Ich-Sprecher im Weltendenken die göttliche Schöpfermacht selbst. Sie naht sich bis zur weckenden Berührung.

Im Mantra 39 n ist dieses Andere, dem sich der Ich-Sprecher hingegeben hat, die Geistesoffenbarung. Der sich offenbarende Geist ist dieses Andere. Und wo findet diese Offenbarung statt, wohin ist der Ich-Sprecher orientiert? Vermutlich ist er nun nicht nach außen gerichtet wie bei der Hingabe an die Sinnesoffenbarung im Mantra 14 N, sondern nach innen. Dieses Innen kann das eigene Innen oder das Innen der Welt sein, das Innen, das geistiger Natur ist und hinter dem Sinnenschleier liegt. Sowohl dem eigenen Innen als auch der geistigen Seite der Welt, ihrem Innen, gibt sich der Mensch denkend hin, denn das Denken hat Rudolf Steiner der Wahrnehmung gegenüber gestellt durch ihre Zuordnung zu den beiden Halbjahren.

Denkend gewinnt der Ich-Sprecher das Licht des Weltenwesens, indem er an die Geistesoffenbarung hingegeben ist. Das Weltenwesen ist im Besitz von Licht, es hat Licht, das der Ich-Sprecher gewinnt. Ist das Weltenwesen selber das Licht der Weisheit — die Sophia? Ist das Weltenwesen die Zeit, die Werkmeisterin Gottes? Schon König Salomo spricht so über die Weisheit, dass die Zeit als die Kraft, die alles erschafft, hindurchscheint:

„Der HERR hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbeginn her.

Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war.

Als die Meere noch nicht waren, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die von Wasser fließen.

Ehe denn die Berge eingesenkt waren, vor den Hügeln ward ich geboren,

als er die Erde noch nicht gemacht hatte noch die Fluren darauf noch die Schollen des Erdbodens.

Als er die Himmel bereitete, war ich da, als er den Kreis zog über den Fluten der Tiefe,

als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe,

als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, daß sie nicht überschreiten seinen Befehl; als er die Grundfesten der Erde legte,

da war ich als sein Liebling* bei ihm; ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allezeit;

ich spielte auf seinem Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern.“ (Weisheitssprüche Salomos 8,22–31; *Luther übersetzte im Anschluß an die griechische und lateinische Bibel “Liebling” mit “Werkmeister”)

Indem der Ich-Sprecher Licht gewinnt vom Weltenwesen, ist er in Kontakt mit diesem, berührt er es “nehmend”. Er wird nicht eins mit dem Weltenwesen, er bleibt sich seiner selbst bewusst. Die Gedankenkraft des Ich-Sprechers wächst, sie klärt sich im Prozess und gibt dem Ich-Sprecher sich selbst. Die Gedankenkraft bewirkt, dass der Ich-Sprecher sich nicht nur in der physischen Welt als ein Selbst erleben kann, sondern für diesen Moment der Kraftentfaltung auch in der geistigen — als ein geistiges Selbst, ich würde sagen als Geistselbst. Dafür muss die Gedankenkraft nicht nur stark, sondern auch geklärt sein. Sie muss sozusagen kristallin durchsichtig werden. Ich verstehe das so, dass der Mensch nicht vollständig absorbiert werden darf durch den Prozess des Denkens. Er muss sich auch noch beim Denken zuschauen können. Bei einem so geklärten Denken kann er hinter das Denken schauen, kann es durchschauen und sich als geistiges Wesen, das denkt erkennen.

Die Gedankenkraft ist die Stärke, die Intensität, mit der der Ich-Sprecher denkt. Gedankenmacht ist dagegen die Fähigkeit, die Disziplinen des Denkens, wie z.B. Logik, Analogiebildung, Assoziation zu handhaben. Durch die aufgewendete Kraft entsteht das Erleben der Selbstwirksamkeit, so wie sie auch bei physischer Kraftausübung entsteht. Doch dieses Erleben erlischt, sobald die Kraft nicht mehr ausgeübt wird. Deshalb gehe ich davon aus, dass dieses sich selbst Gegeben-Werden prozesshaften Charakter hat und nicht wie der Besitz einer Sache anzusehen ist. Das, was dem Ich-Sprecher gegeben wird hat den Charakter des “unser”, wie das slawische N heißt. Es ist bei ihm, neben ihm, solange die Gedankenkraft wirkt, ähnlich wie das Licht leuchtet, solange das Feuer brennt.

Dagegen hat das durch Gedankenmacht Bewirkte meiner Meinung nach dauerhaften Charakter. Macht wirkt anders als Kraft auch auf das Umfeld, wenn sie nicht aktiv ausgeübt wird. Gedankenmacht ist vielleicht die Macht, nach eigenem Willen zu Berühren und die Berührung wieder zu lösen — sich wahrnehmend hinzugeben und sich erkennend zu distanzieren. Gedankenmacht ist die Macht, den Pendelschlag von Wahrnehmung und Denken nach eigenem Willen zu vollziehen.

Aus der Gedankenmacht löst sich weckend das Selbstgefühl. Es löst sich vielleicht so, wie sich der erste Funke löst, wenn durch Reibung Hitze erzeugt wurde und leicht entzündliches Material da ist. Selbstgefühl ist wie eine andauernde Selbstberührung, eine N‑Geste, ein sich selber Fühlen, sich seiner selbst gewahr sein — nun nicht körperlich, sondern geistig. Entsteht die Selbstberührung vielleicht durch den Pendelschlag von Wahrnehmen und Denken? Das Selbstgefühl erweckt den Ich-Sprecher und macht ihn zu einem Erweckten, einem Erleuchteten.

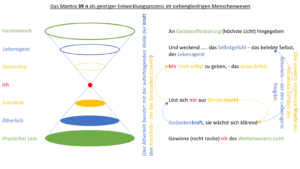

Das Mantra 39 n kann auch als ein bewusst vollzogener Entwicklungsprozess der unteren Wesensglieder in die oberen betrachtet werden. Bei jedem Schritt ist das Ich des Ich-Sprechers aktiv.

Im ersten Schritt gibt sich der Ich-Sprecher an die Geistesoffenbarung hin. Die Geistesoffenbarung denke ich mir als das höchste Licht, das als geistiges Sein der physischen Welt zugrunde liegt. Dabei gewinnt der Ich-Sprecher das Licht des Weltenwesens. In vorchristlicher Zeit war dieses Licht bei den Göttern und musste geraubt werden, wie es der Prometheus-Mythos erzählt. Nun gehört dieses Licht zum Weltenwesen. Es ist auf der Erde, in der Welt. Für den Menschen ist es nun möglich, dieses Licht rechtmäßig zu gewinnen. Für mich ist es die Jahreslauf-Weisheit.

Im zweiten Schritt wächst die Gedankenkraft und klärt sich. Sie ist erlebbar im Ringen um ein Verständnis der Mantren. Kraft ist Ausdruck ätherischer Wirksamkeit. Wie eine Welle erhebt sich die Gedankenkraft in diesem Prozess und berührt den Astralleib. Solcherart angeregt gibt der Astralleib dem Ich-Sprecher sich selbst — der Astralleib wird ein Stück mehr zum Geistselbst. Der Jahreskreis wird als Seelenraum erlebbar.

Im dritten Schritt löst sich aus der Denkermacht das den Ich-Sprecher aufweckende Selbstgefühl. Macht ist Ausdruck astraler Wirksamkeit. Die Denkermacht strahlt wie die Macht des Königs von oben nach unten. Dort berührt sie den Ätherleib. Der Ätherleib tritt vom Schlaf in den Wachzustand über und belebt zum Lebensgeist verwandelt das Geistselbst. Die Jahreslauf-Weisheit weckt den Ich-Sprecher auf und wird zu einer lebendig erlebten Weisheit. Dadurch verändert sich das Lebensgefühl, das Selbstgefühl des Ich-Sprechers. Aus dem Bewusstsein ein Selbst zu sein wird das fühlende Gewahrsein vom eigenen Ich.