Die Gegensprüche 17 Q und 42 q

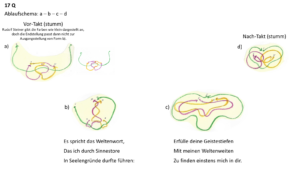

| 17 Q

Es spricht das Weltenwort, Das ich durch Sinnestore In Seelengründe durfte führen: Erfülle deine Geistestiefen Mit meinen Weltenweiten Zu finden einstens mich in dir. |

42 q

Es ist in diesem Winterdunkel Die Offenbarung eigner Kraft Der Seele starker Trieb, In Finsternisse sie zu lenken Und ahnend vorzufühlen Durch Herzenswärme Sinnesoffenbarung. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 17 Q und 42 q

Über den Buchstaben “Q”

Das Q ist ein Buchstabe, dessen Lautwert zur Familie des K gehört, ebenso wie das C, mit dem es die Veränderlichkeit des Lautwertes gemeinsam hat. Im griechischen Alphabet ging ‘Qoppa’, das Q verloren, weil es mehr und mehr mit dem Kappa, dem Zeichen für K zusammenfiel, sodass es nur noch als Zahlzeichen erhalten blieb. Das Qoppa stammt von ‘Qoph’, dem Q des hebräischen Alphabets und bedeutet ‘Affe’. Hier ist es ein ganz hinten im Gaumen gesprochenes K, ein gutturaler Urlaut ähnlich dem Ajin (siehe Blogartikel 15 O — 40 o). Im Deutschen ist das Q eine Verbindung von K und W, ein labiovelarer Laut, der Gaumen und Lippen verbindet. Hebt das C in die Leichte, wie Rudolf Steiner sagt (siehe Blogartikel 3 C — 29 c), so beinhaltet das Q die niederdrückende Schwere, wie sich im Verlauf zeigen wird.

Interessanterweise steht das Q an dritter Stelle nach dem O, wie das C an dritter Stelle steht nach dem A. Mit dem O hat das Q gemeinsam, dass es ähnlich wie das P und das R auf der Kreisform aufgebaut ist. Diese vier aufeinander folgenden Buchstaben O — P — Q — R bilden eine Formenreihe. Das O ist das tönende Runde in seiner Ruhe. Mit dem P erhebt sich das Runde als Pilz-Kopf. Das im griechischen Alphabet verschwundene Zeichen des Qoppa war ein Kreis auf einem kurzen senkrechten Strich. Der Strich beim Q deutet an, dass hier etwas austritt, etwas durch Druck ausgequetscht wird. Im R schließlich kommt das Runde in Bewegung.

Bevor ich auf das Q als Qoph, als Affe eingehe, soll das gotische Q betrachtet werden. Im gotischen Alphabet wird das Q ‘quertra’, der ‘Köder’ genannt. Im mittelhochdeutschen hieß der Köder noch ‘querder’ und im althochdeutschen ‘querdar’. Fast so nennt auch die Salzburger Alkuinhandschrift (8. — 10. Jhd) das Q ‘quertra’, den Köder. Eine andere Bezeichnung für ‘quertra’ ist ‘Docht’. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 326) Mit Quertra verwandt ist gotisch ‘kara’, ‘Klage’ und ‘Sorge’. Davon abgeleitet ist gotisch qairnus’, die ‘Mühle’, der ‘Mühlstein’. Möglich, dass unser Wort ‘Quirl’ vom drehenden Mühlstein kommt.

Rudolf Steiner sagt: “Q ist eine schmerzhafte Reaktion.” Und es ist “alles Anpressen der Glieder an den Leib.” (A. Dubach-Donath, Die Grundelemente der Eurythmie, in: Die Sprache der Laute, S. 326) Die Autorin schreibt dort auch: “Das Verquere, gequälte, Disharmonische muss zum Ausdruck kommen.” An dem Wort ‘Qual’ wurde die Eurythmiegebärde des Q geübt. Die Hände sollen dabei an die Brust gepresst und wie im Übermaß des Schmerzes wieder weggestoßen werden. (in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 326)

War das Erleben der Sprache in alter Zeit ein luziferisch freudvoll Aufjauchzendes, so geht es laut Rudolf Steiner heute ins andere Extrem. “Wir haben im Laufe der Zivilisation verloren jenes innere Jauchzen, das wir bei gewissen Worten haben sollten [durch die Bildgestalt der einzelnen Laute]. … Es ist still geworden, gleichgiltig geworden. Der Mensch ist gewissermaßen in seinem Seelenleben sauer geworden. Daher hat man auch, wenn die Zivilisation der Gegenwart spricht, zumeist das Gefühl, dass man etwas wie aus Salz und Essig gemischt auf die Zunge bekommt. Gerade die zivilisiertesten Sprachen schlagen einem eigentlich, wenn gesprochen wird, wenn das alles namentlich so nach den Quetschlauten hin sich nähert, … wie eine Mischung von Salz und Essig an die Zunge. Aber die ursprüngliche Sprache der Menschheit ist eigentlich fließender Honig, ist etwas ungemein Süßes, ist dasjenige, wodurch sich das menschliche Wesen schon durch den Laut äußert.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 236). Was hier für die Sprache im Allgemeinen gesagt wird, gilt im besonderen für das Q. Es “schmeckt” sozusagen schlecht.

Der gotische Name des Q, quertra, der Köder hängt zusammen mit ‘quercha’, der Kehle, das zum heutigen Wort ‘Gurgel’ wurde. Das Q ist ebenso wie K ein gutturaler Stoßlaut. Beim ‘Schlucken’ wird der Widerstand in der Kehle überwunden, beim Q wird die Engstelle erlebt. Das Q ist die Qual, wenn der Bissen im Halse stecken bleibt. Quertra ist der Köder, den der Angler auf den Haken spießt, nach dem der Fisch schnappt und der sein Schicksal besiegelt. Es ist auch der Docht, der eingeklemmt wird und im Öl der Lampe hängt.

Vom irischen Ogham Alphabet ist der Cert- oder Quert-Laut (gesprochen kw) in der Tradition als Apfelbaum überliefert. Diese Benennung erinnert im Zusammenhang mit dem gotischen Namen querta, Köder, an das Märchen von Schneewittchen, dem der Apfel in der Kehle stecken blieb. Schneewittchen fiel darauf in einen todähnlichen Schlaf. Hier werden die mit dem Paradiesapfel verbundenen Erkenntniskräfte, die mit dem erwachenden Intellekt das Leben der Seele abtöten, ins Bild gebracht. Auch der Apfel ist ein sprechendes Bild für das Q.

Der hebräische Name des Q, ‘qoph’, der Affe, stammt aus dem Sanskrit. ‘Kapi’, der Hurtige heißt der Affe hier. Zwar haben die Menschenaffen von allen Tieren einen Sprachorganismus, der dem Menschen am ähnlichsten ist, doch ist ihm keine Wortimitation zu entlocken, wie z.B. dem Papagei.

Rudolf Steiner sagt über die Sprache: “Und so wie in den Zähnen zum Vorschein kommt dasjenige, was denkerisch ist, in den Lippen dasjenige, was im Gefühle wurzelt, so wird in dem außerordentlich wichtigen … Gaumenorganismus, der die Mundhöhle nach rückwärts abschließt, sichtbar werden für eine wirkliche Menschenkunde die Art und Weise, wie die Kräfte von unten nach oben wirken und sich gerade im Gaumen stauen, so dass sie übergehen in die Sprachwirksamkeit. … [Man wird] wahrnehmen können, wie in den Zahnlauten das Denkerische des Menschen lebt, wie in den Gaumenlauten, die insbesondere die Zunge impulsieren, das Willensmäßige des Menschen lebt. … [Und weil die Sprache] in ihrer inneren Bewegung und Konfiguration ein Abbild der ganzen Menschennatur ist, … [deshalb ist es so, dass] in den Zahnlauten zuerst der Kopf, in den Lippenlauten die Brust, in den Gaumenlauten der übrige Mensch in die Sprache hinein erobert wird.” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 328)

Der von unten aufsteigende Sprachstrom wird zum ersten Mal Laut an der Stelle des Qoph. Hier erstirbt der leibliche Organbildende Sprachstrom und ersteht neu als Laut. Doch das gelingt dem Affen nicht. Er hat seine Sprachkräfte verausgabt in der Organbildung. “Der Affe aber hat sein ganzes Vermögen in den komplizierten Apparat hineingesteckt — und vermag nun die Last nicht zu heben. Die anderen Tiere haben den Einsatz nicht gemacht.” (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 330.) So bleibt dem Affen der Mund verschlossen. Hebräisch heißt ‘qaphatz’ (qphtz) ‘verschließen, verstopfen’.

Wie schon erwähnt, ist dem Q das Erleben der ‘Qual’, des ‘Verqueren’, des Drucks im ‘quetschen’ und ‘quitschen’ eigen. Doch auch das ursprünglich Neue, des ‘quicklebenigen’ ‘Quells’ und der kaum ins Sein getretenen ‘Qualle’ sind ‘Qualitäten’ des Q. Hebräisch ‘qadam’ (qdm) heißt ‘vorangehen’, ‘qedem’ (qdm) heißt, ‘was vorne ist’, der ‘Osten’, das ‘Morgenland’ und ‘qadma’ (qdmh) ist der ‘Ursprung’, ‘qadmoni’ (qdmvnj) bedeutet ‘früher’, ‘vorzeitig’ ‘alt’ ‘östlich’.

An der Stelle des Q geht es vom Stummsein zur Offenbarung. Lateinisch ‘quiédcere’ bedeutet ‘ruhen, schweigen, verstummen’ und ‘quiritare’ heißt ‘laut rufen, schreien. Gotisch bedeutet ‘qithan’ ’sagen, sprechen’. Das ‘Quatschen’ ist ein hervorquellender Redefluss, doch sein Ursprung ist ‘quat’, das Böse. Im Wort ‘Quark’, das vom tatarischen Wort für geronnene Milch, ‘turak’ kommt, wird das sauer und Festwerden der flüssigen Milch erlebt.

Wie das Q ein nach rückwärts gedrängtes K ist, so ist das palatalisierte c (tsch) der nach vorne verschobene Laut des Drucks. Beide Quetschlaute sind ausdrucksstark erlebbar in ‘quetschen’ und ‘quitschen’.

Im deutschen Q schwingt neben dem K das W mit. Interessanterweise dominieren diese drei Laute die lateinischen, russischen und deutschen Fragewörter und zeigen dadurch ein jeweils anderes Erleben der Frage. Im Lateinischen heißt ‘fragen’ ‘quaerere’, ‘qua?’ fragt wo?, ‘qualis? ‘wie?’ und ‘quando?’ ‘wann?’. Hier beklagt sich im Q‑Erlebnis der Frager über den leidvollen Druck des Nichtwissens, die Qual des Zweifels. Lateinisch ‘queri’ bedeutet ‘beklagen, klagen’. Die lateinische Sprache bringt zum Erlebnis, dass die Weltlichkeit den Geist verschluckt hat. Das Gegenteil kommt in den russischen Frageworten zum Ausdruck, denn im K wird ausgedrückt, wie der Geist die Materie beherrscht. ‘Wer?’ heißt auf russisch ‘kto?’, ‘wie?’ heißt ‘kak?’ und ‘wann?’ ‘kogda?’. Im K wird die Welt königlich beherrscht und geordnet. Der Frager erlebt sich allein durch das Stellen der Frage als einen ‘Kenner’ und ‘Könner’. Die deutschen Frageworte sind W‑Worte: wer?, wie?, was?, wann?, wo?, warum?. Das Erlebnis des Fragens ist hier weder qualvoll, undurchschaubar und leidvoll, noch klar und erkennend allein durch das Stellen der Frage. Im W‑Erlebnis liegt das Schwere und gleichzeitig das Weiche, Tastende, das sich belehren lässt. Diese Schwere soll im seelisch aufgefassten W in der Eurythmiegeste zum Ausdruck kommen. Die schmal aneinandergelegten und gehobenen Arme vollführen Wellenbewegungen. Das soll dargestellt werden “indem man gleichzeitig zu erkennen gibt, dass man die Hände wie schwere Gewichte daran empfindet” (Dubach-Donath, in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 399)

Das Q zeigt sich als ein Lautwesen, das sich nicht auf einen Klang beschränkt. Es drückt Qual und Leid des Geistes aus. Diese Unbill muss der Geist auf dem Weg in die Verkörperung erleiden, denn sie geht mit notwendigen Spezialisierungen und Beschränkungen einher. Gleichzeitig drückt das Q die quellende, frische, noch unverbrauchte Lebenskraft aus, die zur Offengarung z.B. in der Sprache drängt.

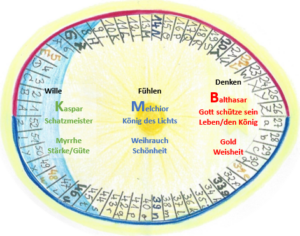

Die Namen der Heiligen Drei Könige und die ersten drei Wochen, die Epiphaniaszeit im neuen Jahr

Das Mantra 42 q ist das Mantra der dritten Woche im neuen Jahr. Wie ein großer Seelenraum erscheinen mir die ersten drei Wochen des Jahres – regiert von den Drei Heiligen Königen. Die Woche 42 q ist die des grünen Königs. Sein Geschenk ist die Myrrhe, eine uralte Heilpflanze, — eigentlich ein Baum — dessen Harz desinfizierende und wundheilende Wirkung hat. Die Myrrhe heilt, was ein egoistischer, unachtsamer Wille an Schaden verursacht hat.

Adam Bittleston versteht die drei königlichen Geschenke als Gabe Christi für den Menschen, als Ziele des Strebens.

Die Offenbarung Christi

Erleuchte die Welt

Und schenke dem Denken

Verständnis:

Das reine Gold.

-

Die Liebe Christi

Fließe in die Seelen

Und erwecke im Herzen

Gebete:

Den steigenden Weihrauch.

-

Das Tun Christi

Ergreife den Geist der Menschen

Und lehre die Hände

Demut:

Die heilende Myrrhe.

(Meditative Gebete für die heutige Zeit, 1994)

Auch von Rudolf Steiner fand ich eine Deutung der Geschenke der Heiligen Drei Könige, die Bezug nimmt auf die drei Seelenfähigkeiten. “Das Beste, was man einem Menschen aus der Zarathustra-Strömung geben konnte, war das Wissen von der äußeren Welt, von den Geheimnissen des Kosmos, aufgenommen in den menschlichen Astralleib, in Denken, Fühlen und Wollen, so daß die Zarathustra-Schüler ihr Denken, Fühlen und Wollen, die Kräfte ihrer Seele, durchsetzen wollten mit der Weisheit, die man einsaugen kann aus den tiefen Grundlagen der göttlich-geistigen Welt. Für dieses Wissen, das man sich durch die Einsaugung der äußeren Geheimnisse zu eigen machen kann, hatte man als Symbole Gold, Weihrauch und Myrrhen: Gold als Symbolum für das Denken, Weihrauch für die Frömmigkeit, für das, was uns als Fühlen durchdringt, und Myrrhen für die Kraft des Wollens.” (Lit.: GA 114, S. 102f)

Erstmals aus dem 6. Jahrhundert sind Namen für die drei Weisen, von denen das Matthäusevangelium berichtet, überliefert. Sie heißen: Kaspar, Melchior und Balthasar. Der Name Kaspar (auch mit C) heißt „Schatzmeister“ von persisch ghaz „Schatz“ und bar „leiten“, „verwalten“, „versorgen“. Melchior bedeutet „König des Lichts“ vom hebräischen מֶלֶךְ melech „König“ und אוֹר or „Licht“. Balthasar kommt von „Baal schütze sein Leben“ bzw. „Baal schütze den König“. Baal ist kein eigentlicher Gottesname, sondern bedeutet „Herr“ oder „Meister“.

Nicht nur die Geschenke, auch die Namen der Könige können als Hinweis betrachtet werden, wie die drei Seelenfähigkeiten jedes Menschen zum Christus in Beziehung stehen sollen.

Die Heiligen Drei Könige in den drei Bereichen des Jahreslauf als Ei

Während der zwölf Heiligen Nächte ließ Rudolf Steiner über den Altar der Christengemeinschaft die Buchstaben K M B in goldenen Lettern hängen. In diesen Buchstaben sind die Initialien der tradierten Namen der Könige zu erkennen.

Melchior (Woche 41 p) bedeutet „König des Lichtes“. Das bedeutet, dass das Fühlen nicht nur aufsteigen soll wie der Weihrauch, sondern Licht werden soll. Einerseits weist es darauf hin, die Gefühle positiv und “hochschwingend” zu halten, andererseits ist das Ausstrahlen des Fühlens selber schon Bewusstseinslicht. So ist das fühlende Gewahrsein, die fühlende Aufmerksamkeit an sich schon Hellfühligkeit. Hat sich das Fühlen zu ausstrahlendem Licht entwickelt, so ist der Mensch zum König oder zur Königin des Lichts geworden. Wird die Welt mit diesem Erkenntnislicht des liebevollen Fühlens beleuchtet, wird alles Sein in Schönheit erstrahlen.

Kaspar (Woche 42 q) bedeutet „Schatzmeister“. Er ist derjenige, der das Vermögen dorthin leitet, wo es gebraucht wird. Er verwaltet den Besitz, das Erworbene – das Bewahrte, das Alte. Er gehört zum Mondbereich, auf dem die Maria steht. Der Mond ist das Alte. Mit dem Mondbereich sind die Ätherkräfte gemeint, die Grundlage der Erinnerung, der Gewohnheiten aber auch der Vitalität. Ein König Kaspar, ein König des Willens ist, wer seine emotionalen Verletzungen heilen und mit den Schätzen des Ätherleibs, seiner Vitalität weise umgehen kann — wer seine Willenskraft weise lenken und mit Güte betätigen kann.

Balthasar (Woche 40 o) ist der König des Denkens, der das Weisheitsgold dem Kind schenkt. Sein Bereich ist die Michaelizeit, in der das Leben der Natur stirbt. Auch das Denken beruht auf leichten Absterbeprozessen, doch dürfen sie das Denken nicht mitreißen in den Tod, ins Mechanisch-Abstrakte. Im Denken soll das Neue, das noch nie dagewesene Raum haben. Ein Balthasar ist, wer sein Denken lebendig erhalten kann, wer das Leben im Denken schützen kann.

Über die Gegensprüche 17 Q und 42 q

Das Mantra 17 Q ist eines von sieben Wort-Mantren. Im Mantra 17 Q sowie im spiegelnden Mantra 36 k spricht das Weltenwort in wörtlicher Rede. Mit dem Weltenwort ist der Logos gemeint, die alles Sein denkend und dann aussprechend erschaffende Macht. Der Logos ist der Christus in seiner weltenschöpferischen Kompetenz. Die beiden Weltenwort-Mantren (17 Q und 36 k) stehen im Jahreskreis (mit der Osterzeit unten, d.h. als Ei) an der Stelle, wo das Kind der Maria, die in diesem Jahreskreis erscheint, zu erwarten ist (siehe Spiegelsprüche 17 Q — 36 k). Außerdem ist das Mantra 17 Q eines von sechs Mantren, die von Geistestiefen handeln (siehe ebenso 17 Q — 36 k).

Das Mantra 17 Q ist aus der Perspektive eines Ich-Sprechers geschrieben, der das eigene Erleben schildert und danach die wörtliche Rede des Weltenwortes wiedergibt. Das Mantra 42 q ist dagegen aus einer Beobachterposition geschrieben das heißt in der grammatischen dritten Person. Dieses Mantra schildert sachlich, in welcher Aktionsphase die Seele ist und was damit zusammenhängt.

Im Mantra 17 Q sagt der Ich-Sprecher, dass das Weltenwort in ihm spricht. Der Ich-Sprecher hört es also. Und er weiß auch, dass er das Weltenwort selber durch seine Sinnestore in sich aufgenommen hat. Er durfte das Wort der Welt, die Wahrnehmungsinhalte der Welt, in Seelengründe führen. Er war also berechtigt, das Weltenwort und damit die hinter aller Erscheinung stehende und nun der menschlichen Erkenntnis zugängliche Weisheit wahrnehmend in sich aufzunehmen.

Doch die Rede des Weltenwortes erstaunt, denn obwohl der Ich-Sprecher vom Weltenwort in den Seelengründen weiß, hört er das Weltenwort sagen, dass er erst einst, also erst in ferner Zukunft, das Weltenwort in sich finden werde. Damit wird deutlich, dass der Ich-Sprecher nicht wirklich, nicht in der Tiefe erkennt, wer da zu ihm spricht. Er erkennt das Weltenwort seelisch, nicht aber geistig, könnte man sagen. Das Weltenwort weist den Ich-Sprecher deshalb an, die eigenen Geistestiefen mit den Weltenweiten des Weltenwortes zu erfüllen.

In die Seelengründe kommt das Weltenwort durch die Wahrnehmungsfähigkeit der Sinne. Das geschieht von selber. Eine wahre Flut an Wahrnehmungen strömt beständig in den Menschen, doch tatsächlich ins Bewusstsein tritt davon nur weniges. Was bewusst wird, was in seinen bewussten Geist tritt, ist das, worauf der Fokus gerichtet wird. Und dieser Fokus ist in der Regel verengt durch eigene, vielleicht sogar egoistische Interessen. Um nicht dieser Verengung zu verfallen, ist es die Aufgabe des Menschen, nicht nur die Seelengründe, sondern auch die Geistestiefen mit dem Weltenwort zu erfüllen — genauer mit den Weltenweiten des Weltenwortes. Das Wahrgenommene muss verarbeitet werden, die Zusammenhänge der einzelnen Wahrnehmungen müssen hergestellt werden. Der Mensch muss den Wahrnehmungsinhalt aktiv ordnen, Verknüpfungen herstellen und sich belehren lassen. Und je mehr er verknüpfen kann, je mehr er versteht, desto mehr Weltenweiten sind in seinen Geistestiefen. Erst nach einem langen Weg kann der Mensch finden, also selbständig erkennen, dass seine eigene Wesenheit ein Mikrokosmos ist, die dem Makrokosmos entsprechend gebildet ist. Dann wird der Ich-Sprecher das Weltenwort und damit auch die göttliche Macht, die dieses Wort spricht, in sich finden.

Die Lautqualität des Q lässt sich in zwei Varianten im Mantra 17 Q erahnen. Zum einen erscheint das Weltenwort in die Schöpfung gebannt und leidend unter der geistigen Enge des Menschen. Das lässt auf ein Erleben des Weltenwortes von Druck und Qual schließen, Aspekte des Lautes Q. Zum anderen erlebt der Ich-Sprecher vielleicht den lebendigen, quellenden, quirligen Aspekt, wenn er das Weltenwort in die Seelengründe führen darf. Indem die Rede des Weltenwortes auf eine ferne Zukunft verweist, lässt sie die Unbill erahnen, die das Unerkannte, die Unbeantwortete Frage dem Ich-Sprecher und auch dem Weltenwort bereitet. Der Aufruf des Weltenwortes, die Geistestiefen mit seinen Weltenweiten zu erfüllen, könnte ein Erleben von Enge, wie das des verschluckten Köders, im Hals herbeiführen. Das Bild des Affen, der alles wahrnimmt, aber sich nicht äußern kann, kommt der Situation des Ich-Sprechers nahe. Wie beim Affen in den Leib, so sinkt beim Ich-Sprecher das Weltenwort in die Seelengründe. Es ist dort unten hörbar, es spricht, doch kann der Ich-Sprecher es in sich nicht finden – nicht selber artikulieren.

Im Mantra 42 q wird eine gegenteilige seelische Situation beschrieben. Es ist der starke Trieb der Seele, die eigene Kraft zu offenbaren. Hier wird von der Seele also Druck erzeugt. Sie will nach außen wirken – zwar nicht handelnd, aber wahrnehmend. Die Offenbarung der eigenen Kraft besteht in der Ermöglichung von Sinnesoffenbarung. Doch es herrscht Winterdunkel. Und auch in Finsternisse lenkt die Seele ihre Kraft. Es gibt es kein Licht. Damit ist meiner Meinung nach weder die physisch sinnliche Wahrnehmung noch das fehlende äußere Licht gemeint. Es geht um die Entwicklung geistiger Wahrnehmungsorgane, wie es in der Aussage der Herzenswärme deutlich wird, die das Vorfühlen der Sinnesoffenbarung ermöglicht. Von diesen geistigen Sinnesorgangen sagt Rudolf Steiner jedoch, dass sie keine passiven Empfangsorgane sind, sondern sich nur durch jeweiliges aktives Aussenden innerer Kraft bilden.

„Während der Mensch sonst in der gewöhnlichen Welt einen Gegenstand hat und ihm gegenübersteht, ihn anschaut, und der Gegenstand einen Eindruck auf seine Augen macht, so dass er dann etwas von dem Gegenstande weiß, so kommt so etwas von dem Punkt der Initiation an, der eben besprochen worden ist, nicht mehr vor. Denn man hat es nicht etwa zu tun mit einer Wiederholung der gewöhnlichen Welt – dass einem die Dinge entgegentreten wie die Dinge der physischen Welt, die man früher nur nicht gesehen hat -, sondern man muss jetzt von einem bestimmten Punkte an noch Kräfte zur Verfügung haben, die man noch überdies aus sich herausgießen kann. Nachdem man also genug Kräfte darauf verwendet hat, um mit der Welt eins zu werden, muss man jetzt noch Kräfte übrig haben,um Kräfte aus sich herauszuspinnen, wie die Spinne ihr Netz aus sich herausspinnt. Sie sehen, dass die ganzen Vorgänge des Mysterienwesens zeigen, wie viel darauf ankommt, starke innere Energien des Seelischen Lebens zu entwickeln; denn man muss viel Vorrat haben, damit das alles geschehen kann.

Dann kann folgendes eintreten: Man hat natürlich keine physischen Augen, denn dies gehören dem physischen Leib an, über den man längst hinausgekommen ist. Aber dadurch, dass man etwas aus sich ausgegossen hat und noch ausgießen kann, wie die Spinne ihr Netz aus sich herausspinnt, bilden sich etwas wie Organe heraus, und man kann beobachten: Mit dem, was man jetzt aus sich herausspinnt, tritt etwas ganz Neues auf. Da stellen sich Dinge vor einen selber hin in einer Art, die sich etwa damit vergleichen lässt, als wenn ich nicht die Uhr hier hätte und die Augen dort, sondern als wenn das Auge aus sich heraus einen Strahl senden würde, der sich selber zur Uhr formen könnte, so dass die Uhr durch die Tätigkeit des Auges dasteht. [Wie die Uhr, steht auch der Jahreskreis nur durch eigene Anstrengung vor der Seele und kann als Seh-Organ dienen, A.F.] Es handelt sich dabei nicht um ein Konstruieren oder Schaffen einer subjektiven Welt, sondern darum, dass wir gleichsam Seelensubstanz aus uns herausspinnen. Und die höheren Welten, in die wir uns hineinleben, müssen diesen Umweg wählen, damit wir ihnen gegenübertreten und sie erkennen können. Sie müssen erst durch unsere eigene Seelensubstanz, die wir ihnen zur Verfügung gestellt haben, durchkriechen. In der physischen Welt stellen sich die Dinge vor uns hin ohne unser Zutun. Nichts stellt sich in den höheren Welten vor uns hin, wenn wir ihm nicht erst die eigene Seelensubstanz zur Verfügung stellen.“ (Steiner, GA 144, 1. Vortrag, 3.2. 1913, S. 24ff, Hervorhebungen A.F.).

Noch sind diese geistigen Organe nicht erworben, doch ist es der starke Trieb der Seele, die eigene Kraft zu offenbaren, um Sinnesoffenbarung zu erlangen, die geistigen Sinnesorgane also zu bilden. Es herrscht Winterdunkel und die Seele lenkt ihre eigene Kraft in Finsternisse. Sie „spinnt“ ihre neuen Organe. Noch bringt sie es nicht zur klaren Erkenntnis. Dieses Herausspinnen der geistigen Wahrnehmungsorgane ist nach meinem Dafürhalten ein denkendes Erschaffen. Dem geht warmes Fühlen des Herzens voraus, das Vorahnen ermöglicht. Über den Zusammenhang des Herzens mit der geistigen Wahrnehmung spricht Rudolf Steiner hier und wieder nennt er das, was sich bildet ein Netz – diesmal durch die geistigen Blutgefäße gebildet.

„Der Mensch wächst gleichsam ätherisch aus sich heraus, und das Eigentümliche ist, daß der Mensch, indem er ätherisch also aus sich herauswächst, außerhalb seines Leibes etwas ähnliches entwickelt, möchte ich sagen, wie eine Art Ätherherz.

Als physische Menschen haben wir unser physisches Herz, und wir wissen alle zu schätzen den Unterschied zwischen einem trockenen, abstrakten Menschen, der wie eine richtige Maschine seine Gedanken entwickelt, und einem Menschen, der mit seinem Herzen bei alledem ist, was er erlebt; ich meine, mit seinem physischen Herzen dabei ist. Diesen Unterschied wissen wir alle zu schätzen. Dem trockenen Schleicher, der mit seinem Herzen nicht ist bei dem, was er in der Seele erlebt, muten wir nicht viel zu in bezug auf wirkliche Welterkenntnis auf dem physischen Plan. Eine Art geistiges Herz, das außerhalb unseres physischen Leibes ist, bildet sich aus, parallel all den Erscheinungen, die ich beschrieben habe in «Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?», so wie sich das Blutnetz bildet und im Herzen sein Zentrum hat.

Dieses Netz geht außerhalb des Leibes, und wir fühlen uns außerhalb des Leibes dann herzlich verbunden mit demjenigen, was wir geisteswissenschaftlich erkennen. Nur muß man nicht verlangen, daß der Mensch sozusagen mit dem Herzen, das er im Leibe hat, bei dem geisteswissenschaftlichen Erkennen dabei ist, sondern mit dem Herzen, das ihm außerhalb des Leibes wird; mit dem ist er herzlich bei dem, was er geisteswissenschaftlich erkennt. “ (Lit.: GA 161, S. 243f)

In der dunklen Stimmung und dem Drängen des starken Triebs findet sich die Q‑Qualität dieses Mantras verkörpert. Auch hier gibt es noch kein Erkennen, keine Sinneswahrnehmung spricht zum Menschen. Lediglich die Herzenswärme ahnt voraus, dass Sinnesoffenbarung möglich sein kann. Das Mantra beschreibt eine Stimmung, wie sie vielleicht Adam und Eva im Paradies hatten, als sie Sehnsucht, den starken Trieb, nach dem Apfel empfanden, jedoch noch nicht davon gekostet hatten. Denn kaum hatten sie hineingebissen, wurden ihnen ihre Augen, d.h. ihre Sinne, aufgetan. So jedenfalls beschreibt das Oberuferer Paradeisspiel diese Situation. Das Q ist hier die Krux mit dem Eigenwillen und der eigenen Erkenntnis, die beide nicht göttlich, sondern menschlich beschränkt sind. Der Apfel des Q ist sozusagen immer noch nicht vollständig gegessen, er steckt noch im Hals.