Die Gegensprüche 20 T und 45 t

| 20 T

So fühl´ ich erst mein Sein, Das fern vom Welten-Dasein In sich, sich selbst erlöschen Und bauend nur auf eignem Grunde In sich, sich selbst ertöten müsste. … … … |

45 t

Es festigt sich Gedankenmacht Im Bunde mit der Geistgeburt, Sie hellt der Sinne dumpfe Reize Zur vollen Klarheit auf. Wenn Seelenfülle Sich mit dem Weltenwerden einen will, Muss Sinnesoffenbarung Des Denkens Licht empfangen. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 20 T und 45 t

Über den Buchstaben “T”

Das T gehört mit P und K zu den harten Plosivlauten, den Lauten, die den Widerstand durch Sprengung, durch die Kraft des Luftstroms von innen, überwinden. Sie werden wie die weichen Verschlusslaute und Nasale zu den Erdlauten gerechnet. Das T ist wie das D ein Zahnlaut, weil seine Artikulationsstelle hinter den vorderen Schneidezähnen liegt. Laute dieser Artikulationszone bewirken die Dramatik der Sprache und haben eine Beziehung zum Denken.

Der slawische Name des T ist ‘Tvrdo’. Dies ist die adverbiale Form von ‘tvrd’, was ‘fest’, ‘hart’, ’stark’, ’standhaft’, ‘unerschütterlich’ usw. bedeutet. Das Erlebnis, das die Zunge an den Zähnen hat, wird zur Beschreibung der Lautqualität des T. Das T ist hier also das Harte, Standhafte. Diese Idee führt zum einen zur Verfestigung, zur Leibwerdung, zum anderen zur Unveränderlichkeit zur Dauer und Ewigkeit und dadurch zum Geist. Rudolf Steiner sagt: “Man hat ein hartes sich Verfestigen in dem T” Und gleichzeitig drückt es das “Feststehen in der geistigen Welt” aus (Beide zitiert nach Dubach-Donath, Die Grundelemente der Eurythmie, in :Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 374) Das T hängt mit dem ins Leben ‘treten’ gleicherweise zusammen wie mit dem ‘töten’, dem Übergang in den Geist. Das T ist der Schicksalsschlag, der ‘Terror’ des ‘Todesschreckens’, der den Menschen ‘durchzittert’ und ‘erstarren’ lässt und ihm gleichzeitig dazu verhilft, seinen Willen zu festigen. Alles Leibliche, die ganze sinnliche Welt ist nach Rudolf Steiner eigentlich waltender Wille: “Wir werden sehen, dass der äußere physische Leib, der ausgeflossen ist aus dem alten Saturn [der ersten Inkarnation der Erde], aus den Geistern des Willens, nichts anderes darstellt, als den Willen von außen gesehen. Bei uns wirkt er als Innenleben aus dem Inneren.” (GA 121 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 374) Und ähnlich an anderer Stelle: “Der ergebene Mensch kommt darauf, dass sich die ganze Sinneswelt für ihn entpuppt als etwas, was er nicht anders bezeichnen kann, denn Willen. Alles ist strömender, waltender Wille, insofern wir der Sinneswelt entgegentreten” (GA 134 in: Die Sprache der Laute, S 374) Auf dem Wirken der Throne, der Geister des Willens, beruht das Verfestigen des zunächst Wärmehaften des alten Saturn, über das Gasartige der alten Sonne und das Wässrige des alten Mondes bis zum festen Stoff der Erde, lateinisch ‘térra’. “Sie [die Throne] haben uns in der Tat diese Erdendecke verfestet, die Throne gebaut, auf denen wir als auf einen festen Untergrund uns immerdar stütze.” (GA 122 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 375) Diese ‘Struktur’ bildende Kraft, die den Leib zu Knochen und Zähnen verfestigt hat, kann erblickt werden im T. Durch die T‑Kraft ’steht’ der Mensch aufrecht.

Das T zeigt sich auch in den griechischen ‘Titanen’, über die Rudolf Steiner sagt: “Die Titanen sind die Kraft des Willens. … Dabei hat man nicht etwa bloß an Willenskräfte in abstrakter Form zu denken, sondern an wirkliche Willenswesen.” (GA 211 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 375) Diese festhaltende Willensqualität liegt auch im Wort ‘Treue’, das von gotisch ‘triggws’ und angelsächsisch ‘trum’ mit der Bedeutung ‘fest’ kommt. Auch das englische Wort für ‘Baum’, ‘tree’ ist damit verwandt und meint das ‘Baum-starke’. Damit hängt die sprachliche Wendung zusammen ‘in Treue fest’. Dieses Feststellen zeigt auch das italienische Wort für ‘Kopf’, ‘testa’ Rudolf Steiner bringt es in Zusammenhang mit ‘Testament’: “Wenn wir den Zusammenhang fühlen zwischen — sagen wir — einer Wortbildung wie ‘Testament’ und allen romanischen Bezeichnungen für ‘Kopf’, so werden wir fühlen, dass die Kopfbezeichnung im Romanischen hervorgeht aus dem Bekräftigen.” (GA 190 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 375) Der feste ‘Tritt’ und ‘Schritt’, der ‘Turm’, die ‘Tonne’, die befestigte ‘Stadt’ und die ‘Hütte’, die ‘Stätte’, ‘Gitter’ und ‘Gatter’ zeigen diese befestigende Qualität des T.

In sehr ähnlicher Weise wird im iro-keltischen Ogham Alphabet das T, charakterisiert. Hier heißt es ‘Tinne’, die ‘Stechpalme’. Gleichzeitig bedeutete ‘tinne’ auch ‘Furcht’ und ‘Schrecken’ und ‘Blitzschlag’. Das Spitze, stechend Harte, Erschreckende, Gefährliche ist das T. Im Angelsächsischen heißt der T‑Laut bzw, Th-Laut ‘thorn’, der Dorn. Der Runenreim lautet:

Dorn ist sehr scharf — und für jeden Menschen

schlecht anfassbar; — unmäßig hart

für alle, — die daran sitzen.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 376)

Das T ist der Zahnlaut, der als Giftzahn der ‘Natter’ mit ’spitzem’, beißendem ‘Spott’ tief in sein Opfer dringt, die Pfeilspitze, die ihr Ziel ‘trifft’, die ‘Tjost’, die mit Lanzen ausgetragen wird und jedes andere ‘Turnier’, bei dem es darum geht, ‘tip-top’ in Form zu sein, um zu gewinnen.

Das Wort ‘Mitte’ zeigt eine weitere Qualität des T, denn jeder ‘Treffer’ wirkt auf sein Umfeld und bildet deshalb die Mitte, das Zentrum dieser Einwirkung.

Die germanische Sprache gibt dem T den Götternamen ‘Tyr’ und weist dadurch auf die Mysterienbedeutung dieses Lautes. Tyr (rekonstruiert urgermanisch Teiwaz, Tiwaz) ist ein Gott der Edda. Hier tritt er als Gott des Kampfes und Sieges sowie auch als Bewahrer der Rechtsordnung auf. Die altnordische Namensform ist die allgemein bekannteste und gebräuchlichste. Weitere Formen sind im Altenglischen Tiw, Tig, altniederländisch dīs und althochdeutsch Ziu, Tiu, Tiuz. Die Wurzel seines Namens deutet darauf hin, dass Tyr ursprünglich ein Vater- oder Himmelsgott war, der später aus dieser Stellung verdrängt und zum Sohn entweder Odins oder Hymirs wurde. In der Interpretatio Romana wird er dem römischen Kriegsgott Mars gleichgesetzt. (Wikipedia, Tyr)

Ernst Moll stellt den Namen des Krisgsgottes Tyr aus der nordisch-germanischen Mythologie in eine Reihe mit dem anderen kämpferischen Gott, mit Thor. Er nennt als Namen ‘Tyr’, ‘Tyz’, ‘Tius’, ‘Tiu’, ‘Ziu’ und ‘Thor’ hergeleitet von ‘Tius’, ‘deus’, ‘Zeus’ und ‘theós’, also von Worten, die Gott bedeuten. Auf das Geheimnis der beiden Götter T‑Götter Tyr und Thor gehe ich unten ein.

Über Tyr und Thor sprechen zwei isländische Runenreime:

Tyr ist einhändig unter den Asen;

oft hat der Schmied zu blasen.

Jupiter ist Thor,

Thor ist Ase,

Ase ist Tyr

Tyr ist Runenschrift.

(Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 378) Wenn die Germanen in die Schlacht stürmten, riefen sie: “Tiu twingt Twist”, was ungefähr heißt: “Ziu, (Tyr, be-)zwingt Zwist”. Und dieser Ruf verlieh ihnen gewaltige Kraft und großen Mut, todesverachtenden Mut.

Tyr besitzt ein Schwert, Thor den Hammer Mjölnir, den Zermalmer und dieser Hammer hat die Form der T‑Rune. Auch das lateinische T hat die Form eines Hammers. Althochdeutsch lautet das Wort ‘Hammer’ noch mit T an und heißt ‘tangol’. Daher kommt das Wort ‘Dengel’, also der Hammer zum schärfen, d.h. dengeln der Sensen.

Das griechische Wort ‘týche’ bedeutet ‘Zufall’ und ‘Schicksal’, auch Schicksalsschlag’ und hatte in älterer Zeit auch die Bedeutung ‘Hammer’. So verleihen die Götter ‘Talente’ und auch die ‘Intuition’ wird erlebt wie ein Blitz. Jede ‘Tat’ ist ein Einschlag, den der Mensch bewirkt. Das Wort ‘Tugend’ kommt von ‘taugen’, ‘tüchtig’ sein. Rudolf Steiner sagt: “ ‘Tugendhaft’ sein, das heißt ‘tauglich’ sein, denn ‘Tugend’ hängt mit ‘Taugen’ zusammen. ‘Taugend, tauglich’ sein, zu etwas ‘taugen’, das heißt einer Sache gewachsen sein; eine Sache vermögen, eine Sache können; das heißt tugendhaft sein.” Und weiter: “Bei dem Tugendlichen handelt es sich nicht darum, dass wir ‘überhaupt’ zu etwas taugen, sondern, dass wir zu etwas Geistigem taugen, dass wir uns in deie geistige Welt hineinstellen als Mensch. Der ist im richtigen Sinne der Tugendhafte, der ein ganzer Mensch ist dadurch, dass er das Geistige in sich zur Verwirklichung, nicht bloß zur Offenbarung bringt, zur Verwirklichung durch den Willen.” (GA 276 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 385)

Rudolf Steiner sagt über das T: “Und haben Sie schon gesehen, wenn man einen Pfahl mit einem Hammer in den Boden einschlägt. Sie können gar nicht anders, als ein T dabei vorstellen. Das ist ein T.” (GA 278 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 379) Und auch: Das T bedeutet “es hat eingeschlagen. … Es ist ein Ereignis, das eingeschlagen hat” Das T ist etwas, das “vom Himmel auf die Erde strahlt” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 379)

Die Artikulation des T und D ist ein ‘Tasten’ der Zunge. So heißt Zunge auf gotisch ‘tuggo’ (sprich ‘tungo’), altnordisch ”tunga’, englisch ‘tongue’ und altlateinisch ‘dingua’. Das Tasten, das Berühren der Welt und gleichzeitige Wahrnehmen des eigenen Seins ist die Erfahrung der Grenze. Der ‘Tod’ bildet diese Grenze zur geistigen Welt, in der sich die Tastwahrnehmung umkehrt in ein Getastetwerden. Rudolf Steiner sagt: “…was während des Lebens zwischen Tod und einer neuen Geburt Außenwelt ist, [gibt uns] … die Wahrnehmung des über die ganze Welt hin verbreiteten Tastsinnes, wo wir nicht tasten, sondern getastet werden, wo wir fühlen, wie uns die geistgen Wesen überall berühren, während wir hier das andere berühren.” (ohne Quelle in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 383)

Von der geistigen Welt fühlten sich auch die Apostel berührt beim Pfingstereignis. Den Heilige Geist erlebten sie als feurige Zungen, als T‑Erlebnis. Auch bei der Taufe Jesu kleidet sich der herabkommende Geist in das mit T anlautende Bild der Taube. Rudolf Steiner sagt: Das T ist “das, unter dem man sich vorzustellen hat, dass es darstellt das Gewichtige, … das Majestätisch-Große, … dasjenige, was auch deutend strahlt, aber im Besonderen vom Himmel auf die Erde strahlt. Es ist das wichtige Strahlen.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 378)

In der Genesis wird das Urchaos vor dem Beginn der Schöpfung als ‘tohu-wa-bohu’ (thvvbhv) bezeichnet (Mos. 1,2), was gewöhnlich mit ‘wüst und leer’ übersetzt wird. Rudolf Steiner erklärt die Wortteile ‘tohou’ und ‘bohu’ folgendermaßen: „Der Laut, der da unserem T sich vergleichen läßt, der regt an ein Bild des Auseinanderkraftens von einem Mittelpunkt nach allen Seiten des Raumes, nach allen Richtungen des Raumes. Also in dem Augenblick, wo man den T‑Laut anschlägt, wird angeregt das Bild von einem aus dem Mittelpunkt nach allen Richtungen des Raumes Auseinanderkraften, ins Unbegrenzte hin Auseinanderkraften. So daß wir uns also vorzustellen haben das Ineinandergewobensein der Elemente Wärme, Luft und Wasser und da drinnen ein Auseinanderkraften wie von einem Mittelpunkt aus nach allen Seiten, und wir würden dieses Auseinanderkraften haben, wenn nur der erste Teil des Lautgefüges da wäre, tohu.

Der zweite Teil, was soll er ergeben? Er ergibt nun genau das Entgegengesetzte von dem, was ich eben gesagt habe. Der regt an durch seinen Lautcharakter — durch alles das, was wach wird in der Seele bei dem Buchstaben, der sich mit unserem B vergleichen läßt, Bet —, der regt an alles das, was Sie im Bilde bekommen, wenn Sie sich eine mächtig große Kugel, eine Hohlkugel denken, sich selbst im Inneren vorstellen und nun von allen Punkten, von allen inneren Punkten dieser Hohlkugel wiederum Strahlen nach innen sich denken, nach dem Mittelpunkt hereinstrahlend. Also Sie denken sich dieses Bild, einen Punkt inmitten des Raumes, von da aus Kräfte nach allen Richtungen des Raumes ausstrahlend, tohu; diese Strahlen sich gleichsam an einem äußeren Kugelgehäuse verfangend, zurückstrahlend in sich selber, von allen Richtungen des Raumes wieder zurück, dann haben Sie das bohu.“ (Lit.: GA 122, S. 47)

Bei Antrowiki findet sich auf der oben verlinkten Webseite zu Tohu der Hinweis, dass es sich hier um die auflösenden, zentrifugalen Erdkräfte handelt, die den Funken des menschlichen Ichs durch das T zünden. Bei Bohu handelt es sich dagegen um die zentripedalen Formgebenden und verfestigenden Äther- und Tierkreiskräfte, die den makrokosmischen Menschen, Adam Kadmon, bilden. Durch das Zusammenwirken beider Kräfte wird alles was ist geschaffen.

Der griechische T‑Laut ‘Tau’ stammt vom ‘Tav’ (Tv) ת, dem letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets und bedeutet nach Ernst Moll ‘Kreuzeszeichen’. Im Internet findet sich jedoch als Bedeutung des hebräischen Tav ‘Wahrheit’. Schon im moabitischen Alphabet steht das diagonale Kreuz 𐤕 für den Laut T. Ernst Moll stellt an dieser Stelle einen Zusammenhang her zwischen dem griechischen Tau und dem Tao des chinesischen Taoismus. Tao bedeutet in dieser Philosophie ‘Weg’. “Der Buchstabe, der dem Kreuzeszeichen entsprach, hatte den Namen Tao-Tau. Man wollte durch die Hinzufügung der Vokale A und O auf den Weg der Menschheitevolution hinweisen. Deshalb hat im Chinesischen das Wort Tao den Sinn von Weg. Eine alte Überlieferung lebt sich hier noch aus.” (Maurer in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 388) Rudolf Steiner sagt über die chinesische Kultur, dass sie das Erbe aus der atlantischen Zeit bewahrt hat: “Da haben wir die chinesische Kultur, welche im Atlantiertum wurzelt. … das Chinesentum, das sich abschließt und starr bleibt, das wiederholt, was in der alten atlantischen Zeit da war. … Die Geschichte war in der atlantischen Kultur noch nicht vorhanden. Daher hat auch die chinesische Kultur etwas Ungeschichtliches behalten.” (GA 121 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 388) Aus diesem Grund bewahrten die Chinesen das Urwort der Atlantis, das Tao. Über dieses Tao der atlantischen Zeit sagt Rudolf Steiner: “Nicht in vernuftmäßigen Begriffen erhob der Atlantier sich zu seinem Gott, sondern er spürte den Grundakkord der Gottheit in der Natur, er atmete gleichsam seinen Gott aus und ein. — Wenn man aussprechen wollte, was man hörte, so fasste man dies zusammen in einem Laut, ähnlich dem chinesischen ‘Tao’. (GA 95 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 388)

Dieses Erleben von Einheit, von unmittelbarem Verstehen ist die Ursprache. Doch als die Zeit der Atlantis vorbei war, als die Sprache dem intellektuellen Verstehen den Weg ebnen sollte, änderten sich Bild und Bewertung der Ursprache. In der nordischen Mythologie war das Bild dieser Ursprache laut Rudolf Steiner der Feriswolf (siehe unten Die T‑Götter Tyr und Thor). Weil die Seelenhaltung der damaligen Menschen so anders war, soll ein weiteres längeres Zitat von Rudolf Steiner folgen: „Wenn der Chinese das Tao ausspricht, empfindet er etwas Ähnliches, wie wenn jener Indianer vom großen Geist sprach. Es war eine ganz andere Weise des Fühlens und Denkens; es war ein Hineinempfinden in die ganze übrige Welt. Der Mensch fühlte sich nicht als ein Sonderwesen, wie wir das heute tun. — Der heutige Mensch stellt sich wenig dabei vor, wenn er ein- und ausatmet. Der Atmungsprozess wird als ein rein mechanischer Prozess betrieben. Bei den Vorfahren von dazumal erweckte man eine Empfindung gegenüber dem Atmen. Sie empfanden dabei die Dankbarkeit gegenüber dem großen Geist. Sie fühlten, dass er sich mit ihnen verband mit jeder Einatmung. Sie vereinigten sich mit ihm bei jeder Ausatmung. Wenn sie ihren Puls fühlten, so schrieben sie diese Kraft dem großen Geiste zu. Eins fühlten sie sich mit dem Allgeiste. Der Atemzug war ihnen Geist, das Blut, was in ihren Adern pulste, war ihnen Geist. Sie fühlten sich Teilgeist im großen Weltengeiste. Man muss versuchen, nachzufühlen, was in einer Menschenseele vorgeht, die sich als ein Stück fühlt mit dem sie durchströmenden großen Weltengeiste, die Gottheit in sich, und sich in der Gottheit, wie unsere Vorfahren ganz selig waren in dieser Empfindung, muss man nachempfinden lernen.

Nur eine Empfindung ist dem ähnlich — wenn der Vedantist das «Tat twam asi» empfindet: «Das bist du», sagt er zu der Welt um sich her. Aber unserem Wesen ist im Großen das abhandengekommen, was unsere Vorfahren empfanden. Das Mitfühlen mit der ganzen Welt, das bezeichnete man als das Tao. Tao ist das, was im Winde lebt, was im Blitz und Donner lebt, was im Tier, in der Pflanze lebt, was im Menschen ist, was ihn durchpulst als sein Leben. Es war ein einheitliches Gefühl. Unser Denken ist selbst ein Entwicklungsprodukt. Die, welche also das Tao fühlten, die hatten noch nicht diesen Intellekt. Der ist gerade ein Merkmal unserer gegenwärtigen Rasse. Als aus der atlantischen Rasse sich unsere Rasse entwickelte, da entwickelte sich aus der hellseherischen Gabe der Atlantier nun intellektuelles Denken. Nun lernte man in Begriffen denken. Die begriffliche Vorstellung hatte die Folge, dass der Mensch sich von der Umwelt streng absonderte. Das hatte eine Bedeutung, als der Mensch sich den Intellekt eroberte. Der Atlantier hatte nicht das Gefühl, dass er von den andern getrennt war. Tao war das Blut, die Luft, Tao war der andere Mensch. Das Gefühl der Absonderung ist in ihm durch den im Innern arbeitenden Intellekt entstanden. Alles nun, was er in der Welt fühlte, musste er im Innern erleben.

Der Gott, der den Menschen durchpulste, war eine Einheit, die draußen strömte und drinnen strömte. Nun hatte die Absonderung stattgefunden. Nun musste das «religere» — «wiederverbinden» eintreten, die Religion, die das Draußen mit dem Innern verband. Die ganze fünfte Wurzelrasse strebt in der Religion nach dem Wiederverbinden mit dem göttlichen Allgeist.“ (Lit.: GA 68a, S. 106ff)

Ich erlebe im Tau der Atlantier die Kraft der Zeit, die das Leben trägt und ordnet. Zwei lautgleiche deutsche Worte stellen das Tau der Atlantier treffend bildhaft dar. Der ‘Tau’ als Niederschlag ist die Lebenspendende Segnung der Zeit. Der ‘Tautropfen’ ist Bild der kleinen, vergänglichen Gegenwart, des Jetzt, als Kugel ausstrahlenden Bewusstseins. Das ‘Tau’ als Schiffstau ist der lineare, lange Weg der Zeit vom Urbeginn kommend. So gewunden wie das Tau ist, so spiralig verläuft auch die Zeit. Das Z von Zeit entwickelte sich aus einem T, wie urgermanisch ‘timo’, englisch ‘time’, lateinisch ‘tempus’ zeigen. In der Zeit erfolgen die ‘Taten’, gotisch ‘taui’ heißt ‘Tat’ und kommt von ‘taujan’, ‘tun’ und klingt zumindest lautlich mit Tao zusammen.

Es ist jedoch nur berechtigt, im Tao der Atlantier die Zeit zu sehen, wenn mitbedacht wird, was Rudolf Steiner über das wahre Wesen der Zeit sagt: “Was muss man den daher erleben, wenn man aus dem Raum, in dem man zwischen Geburt und Tod lebt, eintreten will in die Raumlosigkeit, in der man zwischen dem Tod und einer neuen Geburt lebt …? Man muss sterben. … Um in die Zeit als Wirklichkeit hineinzukommen, muss man aus dem Raume heraus alles Räumliche wegschaffen. Das aber heißt sterben.” (GA 236 in : Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 392)

In der ägytischen Mythologie ist es Typhon-Seth, der den Osiris zerteilt und damit tötet. In der Erklärung von Rudolf Steiner sehe ich einen Bezug zu Tyr, der ein Schwert, das Zeichen der Unterscheidungskraft hat. “Ein großes kosmisches Ereignis ist verborgen im ägyptischen Mythos, der den Osiris getötet sein lässt durch Typhon oder Set, den Windhauch. Licht und Luft waren für ihn [Osiris] zwei Brüder. Jetzt war es für ihn eine Zweiheit geworden. Typhon war die Atemluft, die dem Menschen die Sterblichkeit gebracht hat. Mit dem ersten Atemzuge trat das Bewusstsein von Geburt und Tod ein. Der Lufthauch, der sich abgespaltet hat von seinem Bruder, dem Lichtstrahl, der abgespaltet hat dadurch auch die Wesen, die früher mit dem Lichte eingeflossen sind, der hat mir den Tod gebracht.” (GA in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 390f) Das T ist immer wieder der Laut des ‘Todes’, griechisch ‘thanatos’, gotisch ‘dauthus’, hebräisch ‘temutah’ (tmvth).

An neunter Stelle im hebräischen Alphabet steht ein anderer T‑Laut, das Teth ט, aus dem sich das griechische Theta θ entwickelte. Der Buchstabe Teth sieht wie eine Schlange aus, die sich in den Schwanz beißt. Die Bedeutung des Ouroboros für den Laut Teth gibt auch Ernst Moll wieder, doch im Internet findet sich “Spinnrad” nach dem phönizischen Zeichen 𐤈 des Lautes und dem Wort ’spinnen’ des Fadens ט‑ו-י (ṭ‑w-y), das mit Teth beginnt. Eine weitere Bedeutung ist ‘gut’, denn das hebräische Wort ‘tov’ bedeutet ‘gut’ und wird mit Teth geschrieben.

Die Artikulation von Teth geschieht ähnlich wie beim T, jedoch wesentlich emphatischer und mit so stark gespannter Zunge, sodass ihr Querschnitt rund wird. Außerdem ist das T nicht behaucht.

Ernst Moll führt als Aspekte dieses T‑Lautes die ‘totale’ Vollendung und Vollkommenheit an. Die Einweihung heißt griechisch ‘teleté’, die Mysterien ‘teletai’. Was früher im Verborgenen geschah, wird für alle sichtbar vollzogen in der Kreuzigung Christi. Hebräisch heißt ‘kreuzigen, hängen’ ‘tala’ (tlh). Die letzten Worte von Christus am Kreuz lauten “Es ist vollbracht”, griechisch ‘tetélestai’. Ob auch die entsprechenden hebräischen oder aramäischen Worte mit T und dann sogar noch mit Teth beginnen, kann ich nicht sagen. Die Schlange als Ouroboros, als Bild der Vollendung, klanglich in diesen Worten wiederzufinden wäre überzeugend, zumal die Erhebung der Schlange durch Moses als Vorverkündigung der Kreuzigung von Christus selber so gedeutet wird (Joh. 3,14–15). Doch dies muss hier offen bleiben.

Die T‑Götter Tyr und Thor aus der germanischen Mythologie

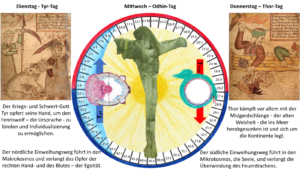

Es ist allgemein bekannt, dass nach den Göttern der nordischen Mythologie, nach Tyr, Thor, Odhin und Freya jeweils ein Wochentag benannt ist. Für Samstag, Sonntag und Montag ist dagegen kein solcher bekannt. Gleichzeitig sind in der französischen Sprache auch griechisch-römische Götter bzw. Planeten mit den Namen der Wochentage verbunden. Der Tag von Tyr ist Dienstag, wie der englische Name für ‘tuesday’ zeigt. Der französische Name ‘mardi’ unterstellt diesen Tag dem Gott und Planeten Mars. Thor ist der Sohn Odhins. Er ist der Blitze schleudernde Donnergott, der mit ‘Donnerstag’, englisch ‘thursday’ verbunden ist. Die französische Sprache nennt diesen Tag ‘jeudi’, wodurch Thor mit Jupiter sich diesen Tag teilt. Zwischen Dienstag und Donnerstag liegt Mittwoch, englisch ‘wednesday’, also Wodans‑, Wotans- bzw. Odhinstag. Durch französisch ‘mercredi’ sind hier Odhin und Merkur verbunden. (Freitag ist der Freya-Tag, französischen ‘vendredi’, sodass Freya und Venus diesen Tag beherrschen.) Auf das Bild der durch die Wochentage in eine Reihe gestellten Götter Tyr (Dienstag), Odhin (Mittwoch) Thor (Donnerstag) möchte ich näher eingehen.

Thors Waffe ist der Hammer, zu Tyr gehört ein Schwert. Das Schwert teilt, der Hammer, verbindet, zimmert zusammen, sofern er bildlich den Nagel auf den Kopf trifft. Der Hammer kann also Einheit erschaffen. Diese Einheit ist die Gegenwärtigkeit, die entsteht, wenn Innen und Außen verbunden sind, wenn das ausstrahlende Bewusstsein auf die Welt trifft und diese Welt im Innern im wachen Bewusstsein erscheint. Doch diese Wachheit muss immer wieder aufgegeben werden. Das Leben setzt sich aus bewussten und unbewussten Momenten zusammen, die wechseln wie Tag und Nacht. Die bewussten Momente fügt der Mensch wie eine Kette zusammen und erschafft daraus das Erleben eines durchgängigen biographischen Ich-Bewusstseins. Diesem Erschaffen von Einheit entsprechen die Zahlen der Mantren, die den Jahreskreis zu einer geordneten Ganzheit machen. Tyrs Waffe, das Schwert ist dagegen Bild der Unterscheidungskraft, des Wortes und des Logos. Die Buchstaben des Alphabets teilen den Jahreskreis in Halbjahre. Das machtvollste Bild des Schwertes findet sich in der Darstellung des Christus als Weltenrichter. Aus seinem Mund geht das zweischneidige Schwert hervor, das unterscheidende Wort, das beim Jüngsten Gericht die Schafe von den Böcken scheidet.

Nach diesen vorbereitenden Gedanken sollen Rudolf Steiners Ausführungen zu Tyr folgen, den er als einen Schlangengott (GA 101, S. 66) bezeichnet. Er erklärt, warum dieser seine rechte Hand opfern musste, um den Fenriswolf bis zur Götterdämmerung zu binden: “Als die [Gruppe der] Atlantier mit dem gut entwickelten Verstande nach dem Osten zogen [um der großen Flut zu entgehen und die nachfolgende Zeit zu begründen], da war schon die Sprache entwickelt. Aber diese Sprache war, solange sie die Sprache der Atlantier war, eine einheitliche Sprache, die sich gerichtet hat nach den einheitlichen Lauten der Sprache der Natur selber. Sie war die Nachahmung dessen, was die Atlantier während der Zeit des Hellsehens und Hellhörens herausgehört haben aus den rieselnden Quellen, den brausenden Winden, dem Rauschen der Bäume, dem Rollen des Donners, dem Plätschern der Wellen. Diese Laute haben sie umgesetzt in ihre Sprache, und das war die gemeinsame Sprache der Atlantier. Erst in der nachatlantischen Zeit gliederte und entwickelte sich das, was man den Unterschied nennen kann zwischen den einzelnen Sprachen und Idiomen, den Elementen der verschiedenen Sprachen. Die alte atlantische Sprache, welche aus den Elementen der Natur entnommen war, von jenen Gewalten, mit denen Loki so innig verwoben ist, sie mußte andere Formen annehmen, als jetzt die Asen [den Astralgöttern, die die Wanen, die Äthergötter ablösten] Herrscher wurden und die Menschen sich in Völker und Stämme teilten. Durch die Trennung der Menschen nach Völkerstämmen und dem Kampf der einzelnen Stämme untereinander kam das, was man den Krieg nennt. Um was wurde dieser Krieg geführt? Warum kam er? Dem Menschen wurde durch die Sprache für seine Entwickelung etwas gegeben, wodurch er seine innersten Gefühle nach außen kehren kann. Vom okkulten Standpunkte aus ist das einer der wichtigsten Fortschritte in der Evolution, wenn die Seele dazu kommt, in Tönen ihre eigenen Schmerzen, ihre Freude und Lust nach außen tönen zu lassen. Die Sprache, wenn sie von innen aus artikuliert wird, wenn sie die Seele erklingen läßt, ist etwas, was dem Menschen eine mächtig wirkende Gewalt gibt. Diese Gewalt mußte niedergezwungen werden von den Asen, sonst hätten sie nicht herrschen können. Wodurch zwangen die Asen die alte einheitliche Sprache nieder? Das taten sie dadurch, daß sie die Menschen in verschiedene Stämme und damit in verschiedene Zungen spalteten. Eine gewaltige Macht war die Ungeteiltheit der Sprache — der Fenriswolf. Damit diese Macht sich nicht geltend machen konnte auf dem Schauplatze der Asen, mußten die Asen den Fenriswolf bezähmen, das heißt, sie mußten die Sprache zerstückeln, sie mußten die Sprache verschieden machen, damit sie die Menschen beherrschen konnten. Dadurch schufen sie den Krieg. Der Krieg hängt zusammen mit dieser Verschiedenheit der Sprachen. Aber eines war notwendig, damit die Asen Herrscher werden konnten: Der Kriegsgott [Tyr] mußte seine Hand hineinstecken in den Rachen des Fenriswolfes, und er mußte seine Hand dabei lassen. Die Hand des Tyr, des Kriegsgottes, steckt als Zunge im Rachen des Fenriswolfes. Es ist die menschliche Zunge, die die verschiedenen Sprachen bewirkt. Die menschliche Zunge mußte sich so formen, daß die alte Einheit der Sprache verlorenging. Es ist die Individualisierung der Sprache, die in dieser tiefen Mythe vom Fenriswolf angedeutet ist.” (GA 101, S. 69ff, Hervorhebung A.F.)

Auf der rechten Seite musste also ein Opfer gebracht werden. Auch bei der Kreuzigung des Christus betont Rudolf Steiner, dass die Seitenwunde auf der rechten Seite war. Und er sagt über den tiefen Sinn des ausströmenden Blutes: “Dasjenige, was der überschüssige Egoismus im menschlichen Blut war, das rann am Kreuze mystisch-real aus den Wunden des Christus Jesus heraus, das wurde geopfert. Wäre dieses Blut nicht geflossen, dann wäre im Laufe der Entwickelung die Ich-Sucht im Blute des Menschen immer größer und größer geworden.” (GA 96, S. 286)

Der Fenriswolf ist das zweit Kind von Loki mit der nun Angrboda genannten Gulweig, Goldfluss. Die Asen, heißt es in der nordischen Mythologie, führten Krieg und stießen Gulweig mit Speeren und verbrannten sie dreimal. Jedes Mal aß Loki das verbrannte Herz und brachte drei Nachkommen hervor: die Midgardschlange, den Fenriswolf und Hel. Die Midgardschlange beschreibt Rudolf Steiner im obigen Vortrag als die in die Tiefen des Unterbewusstseins, ins Meer, gesunkene hellsichtige Weisheit und sagt ausdrücklich, dass sie sich um die Kontinente legt und sich in den Schwanz beißt. Sie ist also der Ouroboros, die zyklische Zeit. Gegen diese Midgardschlange kämpft Thor. Er kämpft also gegen das alte Zeiterleben, des großen Jetzt, der beständigen Gegenwart. Er kämpft für das lineare Zeitbewusstsein, das die Gegenwart zum einzigartigen nie sich wiederholenden Moment macht. Doch nur die zyklische Zeit bildet Zeiträume, kann zum Raum werden, zum Fenster der Ewigkeit. Die zyklische Zeit als Wiederholung des ewig Gleichen schließt Entwicklung aus. Dagegen kämpft Thor.

Das Handopfer des Tyr und die Überwindung des feurigen Drachens, ein mit der Midgardschlange verwandtes Bild, beschreibt Rudolf Steiner als die Symbolbilder zweier Einweihungswege: “Die südliche [Strömung, der südliche Einweihungsweg] geht auf die Pflege des Innenlebens, von wo aus man in der nachatlantischen Zeit die geistige Welt gesucht hat. Diese Strömung, sie hat insbesondere zu kämpfen mit den Gegnern in der eigenen Seele, mit den widerwärtigen feindlichen astralischen Mächten. Diese Mächte, welche die Seele in sich

selber besiegen muß, wenn sie das Reich des Geistigen finden will, das verdeckt ist durch den Flor der Seelenwelt, dieses Reich wurde symbolisch durch den feurigen Drachen, durch den Drachen im Feuer ausgedrückt. Und eine ganze Anzahl von Weltanschauungen ging daraus hervor, daß die Seele hinaufgelangt in die höhere Welt nach der Besiegung des Drachen, nach der Besiegung der in sich selber flammenden und wütenden Wesenheiten in und um den Menschen. Bei den nördlichen Völkern finden wir das Hindurchdringen durch den Schleier des äußeren Sinnesteppichs. Da wirkt das, was in die äußere sinnliche Welt sich hineinbohrt. Da sehen wir ein anderes Symbolum auftreten. Wenn der Mensch durchdringen will durch das, was sich von der äußeren Sinnenwelt ihm entgegenstellt, da muß er stark dieser Sinnenwelt entgegentreten. Die Art, wie der Mensch sieghaft gegen die äußere Sinneswelt auftreten muß, wenn er durch sie hindurch in das Spirituelle dringen will, das sehen Sie in ergreifender Weise dargestellt in dem Bilde des alten Gottes, der seine Hand und seinen Arm in den Rachen des Wolfes steckt und ihn verliert, so daß der alte europäische Kriegsgott Ziu einhändig ist. Dieses Bild, das uns darstellen soll den Sieg über die äußere Welt, es tritt in der mannigfaltigsten Weise auf, insbesondere so, daß der esoterisch siegende Held seine Hand steckt in eines Bären Rachen, und daß herausquillt das Blut als das überschüssige Ich. Das Blut ist der Ausdruck des Ich, hier also das Bild der überschüssigen Egoität. Der Drache ist das Symbolum für die südliche Völkeranschauung; die Hand, die in des Bären Rachen gesteckt wird, das Symbolum für die nördliche Völkeranschauung.” (GA 113, S. 210f, Hervorhebungen A.F.)

Da Rudolf Steiner sich so deutlich auf Tyr und den Wolf bezieht, vermute ich, dass im Drachen auch die Midgardschlange gesehen werden kann, die sich als Ouroboros um die Kontinente schlingt und sich in den Schwanz beißt. Sie ist die Erzfeindin von Thor. Thor wurde nicht nur als himmlischer Gott erfahren, der die Blitze schleudert, er wurde auch im Klopfen des eigenen Herzens erlebt. Er kann durchaus betrachtet werden als Gott, der in die Seele führte. Er brachte dem vorchristlichen Menschen das Ich, wie Rudolf Steiner sagt. Tyr führt dagegen in den Makrokosmos, den die Seele im Tod betritt. Im Kampf führte Tyr die Menschen tatsächlich in Todesnähe. Es war erwünscht im Kampf zu sterben, denn nur dieser Tod führte zur Gemeinschaft mit den Göttern in Asgard. Wer den “Strohtod” starb, wer durch Krankheit und Alter, also auf dem Strohlager, den Tod fand, musste zur Hel herab.

Stelle ich die Götter Tyr, Odhin und Thor in der Reihenfolge der Wochentage in den Jahreskreis, also Odhin in die Mitte flankiert von Tyr und Thor, so finden Tyr und Tor ihren Ort an den Übergängen der Halbjahre. Tyr steht im Frühling am Übergang vom Winter- zum Sommer-Halbjahr, Thor im Herbst am Übergang vom Sommer- zum Winter-Halbjahr. Tyr opfert sein Blut, seine Egoität, wodurch dieses Opfer als eine Vorwegnahme des Christusopfers erscheint. Sein Platz ist Ostern, wo es vom Tod zur Auferstehung, von Innen nach Außen, vom Denk-Halbjahr zum Wahrnehmungs-Halbjahr geht. Er ist die seinem Namen lautgleiche “Tür”, denn jedes Sinnesorgan ist eine Türe für die Seele, durch die sie in die Welt hinaus tritt. Will der Mensch tatsächlich in den Makrokosmos eintreten, so ist das Handopfer zu bringen. Ich versteh es so, dass aus dem Winter-Denk-Halbjahr keine egoistisch motiviertem Denkprodukte, also keine vorgefassten Urteile in das Sommer-Wahrnehmungs-Halbjahr mitgenommen werden dürfen.

Thor kämpft gegen die Midgardschlange, den Drachen, so wie Michael nach der christlichen Vorstellung. Sein Platz ist beim Übergang vom Sommer- zum Winter-Halbjahr, an Michaeli. Er führt von Außen nach Innen, von der Wahrnehmung ins Denken. An dieser Stelle muss der Materialismus überwunden werden, muss erkannt werden, dass das, was die Sinne zeigen, nicht die volle Wahrheit ist. Der Sinnenschleier muss überwunden, durchdrungen werden, um geistgemäß zu erkennen. Dieser Übergang ist das mit Thors Namen gleichklingende “Tor”. Warum ist dieser Übergang ein Tor? Warum ist er breiter als eine Tür? Was in die Seele strömt, ist nie nur eine isolierte Sinneserfahrung, sondern immer eine Vielzahl. Tast- und Gleichgewichts- und Bewegungserlebnisse z.B. begleiten das Erleben, auch wenn sie selten ins Bewusstsein treten. Deshalb ist hier das Tor das angemessene Bild. Außerdem stehen bei diesem Übergang die Mantren 26 Z und 27 a und diese spiegeln nicht. Sie bilden also eine Öffnung, die ebenso als das Tor angesehen werden kann. Die Mantren beim Übergang von Tyr, die Mantren 52 z und 1 A spiegeln dagegen besonders stark. An diesem Tor muss das Wissen um den Geist zur Wahrnehmung hinzukommen. Auch dies findet seine Darstellung, wenn die Perspektive auf den Jahreslauf verändert wird. In der (hier nicht wiedergegebenen) Darstellung des Jahreslaufes als Ei ist die Michaelizeit oben, die Osterzeit unten. Dann ist die Öffnung der nicht spiegelnden Mantren oben und Höheres kann in den Jahresraum eintreten. Auch den Strömungsimpuls der Osterscholle denke ich von Michaeli ausgehend. Diesen Strömungsimpuls kann ich ebenso als den Hammer von Thor erleben, den er von diesem Ort aus schleudert.

Zwischen diese beiden T‑Götter stellt der Ablauf der Wochentage den Gott Odhin. An den Externsteinen findet sich eine Großplastik, die allermeist für Odhin gehalten wird. Sie Zeigt einen Menschen in der Haltung des Gekreuzigten, sogar mit Speerwunde und entsprechender Kopfneigung. Diesen Odhin der Externsteine habe ich zwischen Tyr und Thor in den Jahreskreis gestellt. Für Tyr und Thor stehen die Pfeile in der Bewegungsrichtung des Jahreslaufes.

Die Götter Tyr, Odhin und Thor im Jahreskreis

Zum blauen Pfeil, der für Tyr im Jahreskreis steht, habe ich ergänzend den Wolf (als Ei “liegend” gestaltet) hinzugestellt. Durch diese Darstellung kann die Osterscholle als Zunge des Wolfes gesehen werden. Diese Zunge ist gleichzeitig die Hand des Tyr, die er opferte (siehe oben). Die Osterscholle ist die lineare Zeit, denn sie hat einen Anfang und ein Ende. Die lineare Zeit als Zunge des Wolfes ist eine Lüge, denn die Zeit ist nicht nur linear. Gleichzeitig gilt aber, dass das Leben auf der Erde aufgespannt ist zwischen Geburt und Tod — also linear ist.

Zum roten Pfeil, der für Thor steht, habe ich die Midgardschlange als Ouroboros (mit Flügel, um den Drachenaspekt einzubeziehen) gestellt. Wird die Zeit vor allem zyklisch erlebt, wird sie zum Jetzt und zum Zeitraum, so steht die Gleichzeitigkeit im Fordergrund. Für den Geistbereich ist dies das angemessene Bild der Zeit, für die Erde nicht, auf der alles nacheinander zu geschehen hat. Herrscht das Bewusstsein der zyklischen Zeit vor, glaubt der Mensch wie ein Kleinkind, dass alles gleichzeitig möglich wäre. Deshalb weckt das dominierende Erleben dieses Zeitaspekts Begierden und diese sind es, die die Midgardschlange stark werden lassen.

Thor steht also im Herbst-Michaeli-Bereich des Jahres. Diese Region verbindet Rudolf Steiner mit dem Denken. Dazu fügt sich wie eine Bestätigung, was er über den Zusammenhang von Donner und Blitz und Gedankenbildung sagt: “Die Entstehung des Gedankens im Innern der Seele entspricht im Kosmos dem rollenden Donner. Wenn das Blitzesfeuer sich entzündet in den Luftmassen, wenn Feuer (eigentlich das Ich) und Luft (im Menschen das Astralische) zusammenspielen und den Donner erzeugen, dann ist das in der großen Welt dasselbe makrokosmische Ereignis, dem entspricht der Vorgang, wenn das Feuer des Blutes und das Spiel des Nervensystems sich entladen im inneren Donner, der allerdings sanft und ruhig und unvernehmbar für die Außenwelt erklingt im Gedanken. Was der Blitz in den Wolken, das ist für uns die Wärme unseres Blutes, und die Luft draußen mit allem, was sie an Elementen enthält im Universum, entspricht dem, was unser Nervensystem durchzieht. Und wie der Blitz im Widerspiel mit den Elementen den Donner erzeugt, so erzeugt das Widerspiel von Blut und Nerven den Gedanken, der die Seele durchzuckt. Wir schauen hinaus in die Welt, die uns umgibt; wir sehen den zuckenden Blitz. … und hören den rollenden Donner … dann fühlen wir den Gedanken uns durchzucken und sagen Beide sind Eins.” (GA 109 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 386)

Tyr steht dort im obigen Bild, wo bei den christlichen Kreuzigungsbildern die Maria steht. Thor steht dort, wo Johannes steht. Auch Maria ist wie Tyr die ältere, die Mutter, und Johannes ist Sohn, wie auch Thor als Sohn, allerdings von Odhin, auftritt.

Tyr ist nach dem Opfer seiner rechten Hand einhändig. Rudolf Steiner beschreibt eine Situation für den Menschen der fernen Zukunft, auf die mir das mythologische Bild hinzuweisen scheint: „Die Lotusblume mit zwei Blütenblättern befindet sich unter der Stirn an der Nasenwurzel. [6. Chakra] Das ist ein noch nicht entwickeltes Astralorgan, das sich eines Tages in zwei Fühlern oder Flügeln entwickeln wird. …

Von oben nach unten gesehen, vom Kopf zum Fortpflanzungsorgan, ist der Mensch zusammengesetzt und je zur Hälfte wesensgleich, das ist das Produkt der Vergangenheit. Von links nach rechts ist er symmetrisch: das ist Gegenwart und Zukunft. Aber diese beiden symmetrischen Partien haben nicht den gleichen Wert.

Warum sind wir für gewöhnlich Rechtshänder? Die rechte Hand, die von den beiden diejenige ist, die heute am aktivsten arbeitet, ist dazu bestimmt, sich später zurückzubilden. Die linke Hand ist das Organ, das überleben wird, wenn die zwei Flügel an der Stirn sich entwickelt haben werden. Das Gehirn der Brust wird das Herz sein, das ein Bewußtseinsorgan sein wird. Und es wird drei Organe für die Fortbewegung geben.

Bevor der Mensch sich aufrichtete, gab es eine Zeit, wo er auf allen vieren ging. Das ist der Ursprung des Rätsels, das die Sphinx aufgab.

Sie fragte: Welches Wesen geht in seiner Kindheit auf allen vieren, in der Mitte seines Lebens auf zwei, im Alter auf drei Beinen ? Ödipus antwortet ihm: Das ist der Mensch, der in der Tat als Kind auf allen vieren geht und als Greis sich auf einen Stock stützt. In Wirklichkeit bezieht sich das Rätsel und seine Lösung auf die Entwickelung der ganzen Menschheit: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, wie man sie in den alten Mysterien kannte. Vierfüßig in einer verflossenen Epoche seiner Evolution, hält sich der Mensch heute aufrecht auf zwei Beinen. In der Zukunft wird er fliegen und wird sich tatsächlich dreier Hilfsmittel bedienen: Die zwei Flügel, die sich aus der zweiblättrigen Lotusblume entwickeln, werden das Organ seines Bewegungswillens sein, und außerdem das umgewandelte Werkzeug der linken Brustseite und der linken Hand. Solcherart werden die Werkzeuge der zukünftigen Fortbewegung sein.

Ebenso wie die rechte Seite und die rechte Hand, werden die gegenwärtigen Zeugungsorgane sich zurückbilden, und der Mensch wird, wie wir es weiter oben gesehen haben, seinesgleichen durch das Wort hervorbringen. Sein Wort wird im Ätherkörper Seinesgleichen formen.“ (GA 94 S. 71 f, Hervorhebungen A.F.)

Tyr gibt mit seinem Handopfer einen Vorblick auf den Menschen der fernen Zukunft, auf den Menschen, der sich fliegend, also geistig, fortbewegen kann. Diese Stufe bezeichnet Rudolf Steiner als die sechste Einweihungsstufe, wo der Ätherleib zum Lebensleib umgebildet worden ist. Diese Stufe wurde in Griechenland Christos genannt. Und Thor könnte demnach Vorbild für den Menschen der fünften Einweihungsstufe sein, der den Astralleib umzuwandeln hat in das Geistselbst.

Über die Gegensprüche 20 T und 45 t

Das Mantra 20 T ist einer von vier Krisensprüchen (7 G, 20 T, 33 g, 46 u), das Mantra 45 t jedoch nicht. Hier entspricht die durch den Laut gegebene Gegenüberstellung nicht derjenigen der Zahl, der durch die Geometrie bestimmten Gegenüberstellung. Sowohl Licht- als auch Krisensprüche sind symmetrisch um die Halbjahresteilung angeordnet. Die Krisensprüche haben jeweils einen Abstand von sieben Mantren zu dieser Teilung des Seelenkalender-Jahres, die Lichtsprüche von fünf. Für die Krisensprüche 7 G und 33 g ist die lautlich und zahlenmäßig definierte Gegenüberstellung die Gleiche, für die Krisensprüche 20 T und 46 u nicht. Diese zwar geometrisch gegenüberliegenden Mantren sind durch ihren unterschiedlichen Buchstaben keine Gegensprüche. Diese Unregelmäßigkeit beruht auf den Mantren ohne Buchstaben, die eine Verschiebung der Buchstaben bewirken. Lasse ich diesen Sachverhalt auf mich wirken, so erlebe ich die starre Geometrie aufgebrochen, sodass Raum für Leben und Entwicklung entsteht.

Die krisenhafte Situation des Mantras 20 T gehört mit einer “regulären” Situation (45 t) zusammen. Im Sommer-Halbjahr äußert sich die T‑Kraft im Krisenspruch, eine Entscheidung fordernd. Im Winter-Halbjahr wirkt sie ohne diese Dramatik.

Das Mantra 20 T hat fünf Zeilen und gehört zu den kürzesten Mantren im Seelenkalender; das Mantra 45 t hat dagegen acht Zeilen und gehört zu den längsten. Die Zeilenanzahl variiert zwischen fünf und acht. Schon darin zeigt sich ein maximaler Gegensatz der beiden Mantren.

Auf den Zusammenhang des Mantras 45 t mit dem Valentinstag habe ich im Blog 45 t hingewiesen. Da in der auf das Mantra 45 t folgenden Woche, der Krisenwoche 46 u, Aschermittwoch liegt, ist das Mantra 45 t also das Mantra der Faschingszeit. Wer sich verkleidet, nimmt eine neue Identität an, “inkarniert” sozusagen probeweise ohne den Ernst der Verbindlichkeit, denn das Kostüm kann schnell wieder ausgezogen, die neue “Inkarnation” folgenlos beendet werden.

Im Krisen-Mantra 20 T fühlt der Ich-Sprecher das eigene Sein. Das T ist eine Berührung, ein Tasten. Und dieses Sein ist fern vom Welten-Dasein. Der Ich-Sprecher fühlt sich getrennt von der Welt. Teilung und Trennung sind wesentliche Aspekte des T. Dieses Sein droht in sich sich selbst zu erlöschen. Erlischt das Lebenslicht, stirbt der Mensch. Bleibt der Mensch nur in sich, erlischt er sich selbst, denn das eigene Leben ist ein Brennen, angewiesen auf die Umwelt, auf die Luft zum Atmen, die Nahrung und die Sinneswahrnehmung. Baut der Mensch nur auf eigenem Grunde — hier kommt mir stets das Bild eines Turmes in den Sinn — tötet der Mensch in sich, sich selbst. Auch im Töten spricht sich die T‑Qualität aus. In diesem Mantra kommt die lebensfeindliche, vereinzelnde, und in letzter Konsequenz tötende Kraft des T zum Bewusstsein des Ich-Sprechers. Das Mantra ist im konjunktiv formuliert. Die Gefahr wird erkannt, bevor die Situation eintritt. Diese Erkenntnisleistung entspricht dem T als Zahnlaut, als Laut des Denkens. Das Bauen lässt den Tvrdo-Aspekt des Festen, Stabilen anklingen (siehe oben). Indem der Ich-Sprecher den Grund der Krise erkennt, hat er auch das Wissen, sie zu lösen. Er erhält dadurch die Macht, über das eigene Leben zu entscheiden. Dem Ich-Sprecher kommt gewissermaßen göttliche Macht zu, worin sich die Qualität des T als Götterlaut zeigt. Obwohl das Überschreiten der Grenze vom Leben in den Tod in der Situation des Mantras vermieden werden kann durch eine Lebensänderung, befindet sich der Ich-Sprecher doch im geschilderten Moment an dieser Grenze.

Das Mantra 45 t schildert eine seelische Situation die im Unterbewusstsein bleibt, denn es gibt hier keinen Ich-Sprecher. Es sagt, dass sich die Gedankenmacht festigt im Bunde mit der Geistgeburt. Auch hier findet sich der Aspekt des Festigens, der Tvrdo-Aspekt, doch nicht der drohende Tod steht im Raum, sondern die Geistgeburt. Es geht, wie sich weiter unten noch zeigen wird, um die andere Grenze, um das Ins-Lebentreten. Geistgeburt meint nicht die leibliche Geburt durch eine Mutter, sondern das Gebären des geistigen Menschen aus der Seele. Diese Geburt wurde nicht wie die Leibliche aus dem Wasser, dem Fruchtwasser sondern aus dem Feuer vorgestellt. Die feurige Drachennatur des eigenen Unterbewusstseins musste überwunden werden, damit wie der Phönix aus der Asche der geistige Mensch sich aus dem Feuer erheben kann. Nicht der physische Mensch ist also der festigende Bezugspunkt für die Gedankenmacht, sondern der geistige. Gedankenmacht und Geistgeburt sind im Bunde, sind verbunden miteinander. In Wahrheit ist jeder Gedanke eine Geistgeburt, denn Denken ist ein geistiges Handeln. Hier ist es offensichtlich am Platz “auf eigenem Grund zu bauen” — die (eigene) Gedankenmacht auf der (eigenen) Geistgeburt zu gründen. Dadurch hellt sie, die Geistgeburt oder die Gedankenmacht (beides ist möglich zu verstehen), die dumpfen Sinnesreize auf, sodass in voller Klarheit die wahre Natur der Welt geschaut werden kann. Die Wahrnehmung wird durchschaubar, sie ist durchlässig für den Geist hinter dem Sinnenschleier geworden.

An diesem Punkt der vollkommenen Klarheit, der ja gewissermaßen als das Ziel der Entwicklung angesehen werden kann, steht die stumme Form. Was hier geschieht, ist nicht in Worte zu fassen. Beide Phänomene, Stille wie der Ton, das Gegenteil der Stille, sind Aspekte des T. Hier ist der Moment der Stille bedeutlam, bevor der Laut ertönt, die neue Schöpfung anhebt. Dies gilt natürlich für jeden Plosivlaut, doch beim T als Zahnlaut (siehe oben) steht hinter dem Laut die Schöpfung aus dem Denken als “höchstem” Uranfang. Diese stumme Form markiert für mich den Moment, der der Schöpfungsabgrund oder die Schöpfung aus dem Nichts, also die Schöpfung ohne Ursache genannt wird.

Was im Mantra 45 t nun folgt, ist ein “wenn … muss” Zusammenhang. Eine Möglichkeit, ein Ausblick wird gegeben, der an eine Bedingung geknüpft ist. Doch der Schritt wird im Mantra nicht gegangen. Die Situation bleibt wie im Mantra 20 T vorbehaltlich. An die Überschreitung der Grenze ist die Bedingung der Vereinigung geknüpft. Es geht bei dem Wenn-Dann um eine Verbindung. Es geht darum, ob die Seele sich mit dem Werden der Welt vereinen will, das der Geist (Gedankenmacht und Geistgeburt) in voller Klarheit sieht — ihr vielleicht zeigt. Im Weltenwerden erlebe ich die Tao-Kraft, das gewaltige Vorwärtsstreben der Zeit. Wenn die Seele in ihrer ganzen Fülle, ihrem Pleroma, ihrer Vollkommenheit sich also mit dem Weltenwerden einen will, dann muss etwas Bestimmtes geschehen. Dann muss das, was die Sinne offenbaren, das Licht des Denkens empfangen. Warum? Waren die Sinnesreize nicht schon zur vollen Klarheit aufgehellt durch Gedankenmacht und Geistgeburt? Was ist denn der Unterschied von Sinnesreizen und Sinnesoffenbarung sowie Gedankenmacht und Denken? Gedankenmacht ist die Kompetenz zu denken, nicht jedoch die Tätigkeit, der Vollzug des Denkens, die Denk-Tat. Und Sinnesreize sind das, was die Sinnesorgane liefern, aber nicht das, was sich darin ausspricht, offenbart.

Die Kompetenz zu denken ist dadurch eine andere geworden, dass die Geistgeburt mit der Gedankenmacht einen Bund geschlossen hat. Könnte es vielleicht sein, dass die Geistgeburt der Gedankenmacht zu einer geistgemäßen Stufe der Denkfähigkeit verhilft? Könnte es vielleicht die Fähigkeit sein, Strukturen erkennen zu können, abstrahieren zu können, sodass die Idee hinter der Erscheinung sichtbar wird — der Zyklus des Jahres als Kreis begriffen werden kann? Das ist volle Klarheit. Doch die reine Fähigkeit führt nicht in die Zukunft. Die abstrakte Klarheit ist tot. Nur die Tätigkeit, das aktive Denken ermöglicht der Seele, sich mit dem ewigen Wandel des Weltenwerdens zu vereinen. Ganz konkret muss das geschehen. Das, was schon geworden ist, was sich den Sinnen offenbart, muss etwas empfangen. Wenn die Seele sich also mit dem Weltenwerden einen will — wenn sie sich weiter entwickeln will — muss der Welt, wie sie sich den Sinnen offenbart, durch das menschliche Denken etwas hinzugefügt werden. Das Licht des Denkens muss hinzufügt werden. Das Bewusstseinslicht, das denkend auf einen Sachverhalt gerichtet wird, ist Licht, und es entzündet in der Erkenntnis, im Aufleuchten der neuen Idee, ein neues Licht. Dieses Licht schenkt sich der Sinnesoffenbarung, über die gedacht wurde. Es wird von der Sinnesoffenbarung empfangen. Durch eigene Tätigkeit vereinigt sich die Seele mit dem werdenden, tätigen Aspekt der Welt. Das Licht des Denkens ist hier selber die T‑Kraft, die befruchtet. Die Sinnesoffenbarung lässt sich mit einer sich öffnende Blüte vergleichen, die vom Licht des Denkens befruchtet wird. Nur so kann eine neue Verbindung der Seele mit der sich fortwährend weiterentwickelnden Welt geschehen. Dadurch entsteht etwas Neues, dadurch trägt der Mensch zum Weltenwerden bei.