Die Gegensprüche 21 U und 46 u

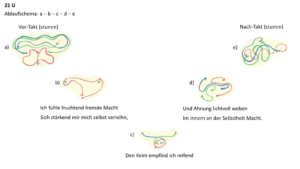

| 21 U

Ich fühle fruchtend fremde Macht Sich stärkend mir mich selbst verleihn, Den Keim empfind ich reifend Und Ahnung lichtvoll weben Im Innern an der Selbstheit Macht. … … |

46 u

Die Welt, sie drohet zu betäuben Der Seele eingeborene Kraft; Nun trete du, Erinnerung, Aus Geistestiefen leuchtend auf Und stärke mir das Schauen, Das nur durch Willenskräfte Sich selbst erhalten kann. |

Die Eurythmieformen zu den Mantren 21 U und 46 u

Über den Buchstaben “U”

Das U ist der letzte der fünf Vokale im Alphabet. Schon das T markierte einen Abschluss, eine Grenze. Im hebräischen Alphabet bildet das Tav tatsächlich den letzten der 22 Konsonanten-Zeichen. Das U ist gewissermaßen der Laut der Grenzüberschreitung. Die Form des lateinischen Buchstabens, in Schreibrichtung gedacht und auch als eurythmische Choreographie, zeigt einen Weg in die Tiefe, einen Wendepunkt und danach einen Aufstieg. Wie sich zeigen wird, ist damit prägnant ausgedrückt, was das U ausmacht.

Das durch U ausgedrückte Gefühl ist die Furcht, die Furcht vor dem Unbekannten, Ungewissen, Unheimlichen. Wie sich der Mensch im A maximal öffnet, verschließt er sich im U in sich selbst. Rudolf Steiner sagt: “Der völlige Gegensatz des A ist das U. Indem Sie das U aussprechen, schließten Sie vom Munde alles ab, was nur zu schließen ist und lassen den Laut durchgehen: U. Am meisten wird beim U geschlossen” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 402)

Bei der Artikulation des U werden die Lippen gespannt vorgestülpt, der hintere Teil der Zunge wird gehoben und der vordere Teil bildet eine gerundete Mulde, sodass eine röhrenähnliche Form entsteht. Zusätzlich senkt sich der Kehlkopf in seine tiefste Stellung. Das U ist schon von diesen Gesichtspunkten her das ‘Unten’ in all seinen Varianten: die tiefe ‘Schlucht’, der ‘Schlund’, der ‘Sund’, der ‘Strudel’, der ‘Brunnen’, der ‘Sumpf’ und auch der ‘Turm’, die ‘Truhe’, die ‘Burg’ oder die ‘Wunde’, die ‘Schrunden’ oder der ‘Schmutz’. Der ‘Busen’, der ‘Bund’, die ‘Ruhe’ und auch die ‘Schuld’ zeigen seelische Aspekte der Tiefe.

Der slawische Name des U ist ‘Uk’, was ‘gelehrt’ bedeutet. Gelehrt ist jemand, der sich in sein Gebiet vertieft und von allen Ablenkungen abgeschlossen hat, der in der ‘Stube’ saß und sein ‘Buch’ ’studiert’ hat. Es ist jemand, der in besonderem Maße verinnerlicht hat, was die Sinne oder auch andere Menschen an Vorstellungen liefern, der diese Informationen in sich bewegt und “verdaut”, ‘durch’-sich-‘hindurchgehen’-lassen hat, bis sie zur reifen ‘Frucht’ wurden.

Das U ist mit dem Planeten Saturn, dem äußersten der “alten” Planeten verbunden. Nach mittelalterlicher Vorstellung kam danach die Fixsternsphäre. Zu diesem Planeten sagt Rudolf Steiner, nachdem er sie alle charakterisiert hat: “Und zuletzt haben wir das, was ins Melancholische hineingeht, in das Innere Halten, in den Tiefsinn: Saturn: U.” (GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 402) Und: “Der Name Saturn wurde ursprünglich aus dem Okkultismus heraus auf alles das angewendet, was eine Außenwelt abschließt von einem System, das sich in sich selber rhythmisch gestaltet.” (GA 128 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 403) Mit dem U verbindet Rudolf Steiner weiterhein ein Gefühl, das wir “dem Leeren oder auch dem Schwarzen, das ja mit dem Leeren verwandt ist, gegenüber haben oder alledem gegenüber haben, das mit dem Schwarzen verwandt ist: Es ist die Furcht-Nuance, die Angst-Nuance. Sie drückt sich aus durch das U”. (GA 293 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 402)

Mit dem U verbunden ist die ‘Gruft’ und die ‘Unterwelt’, das Totenreich. Über das Wort ‘Fuß’ sagt Rudolf Steiner: “Wenn wir im Deutschen das Wort ‘Fuß’ haben, so hängt es damit zusammen; Wir treten auf, wir machen ein Leeres, eine Furche. Fuß hängt mit Furche zusammen. Wir nehmen die Bezeichnung des Fußes von dem, was er tut, von ‘Furche-machen’.” (GA 293 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 403)

Seit der griechischen Mythologie ist Saturn, Chronos, mit der Zeit verbunden und zwar als der dunkle Vernichter von den Schöpfungswerken der lichten Sonne. In der Zeit nehmen die in der Ewigkeit zeitlosen Ideen für eine kleine Weile irdisch-vergängliche Formen an. Auch die erste Inkarnation der Erde ist nach diesem Planeten als “alter Saturn” benannt, denn hier trat sie in den Strom der Entwicklung ein, zunächst in die Qualität der Dauer. Deshalb formuliert Rudolf Steiner scheinbar widersprüchlich: “Mit dem Saturn beginnt erst das, was wir Zeit nennen, da gab es nur Ewigkeit, Dauer. In derjenigen Weltenlage, wo nur Dauer ist, da gibt es auch keine Bewegung, denn zur Bewegung gehört Zeit; da ist selige Ruhe in der Dauer.” (GA 146 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 403) Die Dauer tritt hier als komplementärer Pol auf, der seinen Gegenpol, die Veränderung hervorbringt. Um dieses so ganz andere Wesen des Saturn kennenzulernen, muss der Geistesforscher, so Rudolf Steiner, “lernen, Schauder, Furcht empfinden zu können vor der unendlichen Leere, die sich da auftut um uns herum und muss zu gleicher Zeit in der Lage sein, diese Furcht durch innere Festigkeit und Sicherheit seines Wesens überwinden zu können.” (GA 132 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 404)

Das U tendiert zu diesem Ewigen. Dem U‑Erlebnis, sagt Rudolf Steiner, “liegt immer etwas von Furcht- oder Angstempfindung zugrunde.” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 404) Und: “Das U kann empfunden werden als dasjenige, was seelisch innerlich erkaltet, versteift, erstarrt. So ist das innerliche Erlebnis des U; U ist was ‘erkältet, versteift, erstarrt, wobei einen friert.” Und auch: “U: das ist nicht Selbstbehauptung, das ist im Gegenteil: sich klein fühlen, sich erkältet, versteift fühlen, ein Sich-Zurückziehen, ein Sich-an-sich-halten. … Beim U soll das Zurückhaltende gefühlt werden.” (beide GA 279 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 404)

Gerade diese Zurückhaltung, das sich Zurückziehen spricht sich in der Gelehrtennatur aus. Die lateinische Sprache ist durch das U dominiert, wie Ernst Moll beschreibt. Bis zum Ende des Mittelalters war sie die Gelehrtensprache und zur Zeit um Christi Geburt war sie Weltsprache. Die U‑Stimmung umgibt den Erdenabstieg des Christus Jesus. Die U‑Stimmung der lateinischen Sprache durchzog einen großen Teil der Menschheit und sein Leib wurde durch die Geschlechterfolge im ‘Judentum’ bereitet.

Die Kelten nannten den U‑Laut ‘Uir’, die Eibe. Die Eibe hatte also damals zwei Namen, denn auch der Name für das I, ‘Iogha’, bedeutet Eibe. Uir bedeutet gleichzeitig das Grab, denn die Eibe, an der alle Teile der Pflanze hochgiftig sind mit Ausnahme des roten, fleischigen Samenmantels, war der Totenbaum. Die Furien, die Rachegöttinnen trugen Fackeln aus Eibenholz, in den Mysterien von Eleusis bekränzten sich die Priester mit Myrten- oder Taxus- d.h. Eibenzweigen. In diesem Kult ging es um Demeter und Persephone, um Persephones Gang in die Unterwelt und ihre Wiederkunft, die Wiedergeburt des Lebens im Frühling. So kann das U als der Vokal des Todes und das I als dessen Überwindung verstanden werden. Das U bereitet dadurch das I vor.

Das U ist diejenige ‘Rune’, in der die magische Kraft der Sprache in der ‘Gruft’ des Grabes ruht. Es ist das ‘Dunkle’ und ‘Okkulte’, das einen mit ‘Gruseln’ erfüllt und den ‘Mut’ aufruft für die ‘unbekannte ‘Zukunft’. Das U ist die ‘Unio mystica’, die mystische Vereinigung von Himmel und Erde, Leben und Tod — oder Tod und Leben. Im kleinen Wörtchen ‘und’, das aus zweien ‘unus’, ‘eins’ macht, liegt dieses Geheimnis ebenso wie im ‘Universum’, der ‘Universität’ und allem ‘Universalen.

Die Eule, Vogel der Weisheit, althochdeutsch ‘uwila’, lateinisch ‘ulala’ und auch der ‘Uhu’ rufen als Vögel der Nacht den Wunsch nach dem Licht, nach dem Aufwachen wach. Rudolf Steiner sagt: “Wer U spricht, der deutet darauf hin, dass er aufwachen möchte, als wenn die Eule sich geltend macht: dann sagt man ‘Uhu’ Die Eule veranlasst, dass man so recht aufwachen möchte der Eule gegenüber.” (GA 282 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 409)

Bei den Germanen wurde das U ‘Uruz’, Ur, der Auerochse oder Ur-Stier genannt. Das U birgt hier die Geheimnisse der Stiermysterien, des Erd-‘Kultus’. Im Herbst musste der Stier für die Fruchtbarkeit der Erde des kommenden Jahres geopfert werden. Im Frühling wurde wiederum seine Erweckung gefeiert. Ganz besonders, als die Sonne in ihrem Frühlingspunkt im Stier stand, war der Stier das Bild der urgewaltigen, zeugenden, die Erde befruchtenden himmlischen Kraft. Mit dem Stier verbunden wurde der physische Leib und mit ihm die Willenskraft erlebt. Über die Ahnenfolge, die Kette der Zeugungen, ist jeder Leib verbunden mit der Urvergangeheit, dem Uranfang. Lautgleich mit dem Ur, dem Stier, ist die Vorsilbe Ur‑, die eigentlich ‘aus’ bedeutet und daurauf hinweist, aus was etwas hervorgegangen ist. Unbetont wurde die Vorsilbe ‘ur-’ zu ‘er-’. So gehört ‘Urkunde’ zu ‘erkunden’ und ‘Urlaub’ zu ‘erlauben’ und ‘Urteil’ zu ‘erteilen’. Ernst Moll beschreibt die Vorsilbe ‘ur-’ als zusammenhängend mit dem Urwort ‘h‑v-r’, “das durch seine Laute das Wesen der Urschöpfung, das Hervorkommen des Offenbaren aus dem Unoffenbaren, des Lichtes aus der Finsternis ausdrückt und im Hebräischen einerseits zu ‘or’ (vr), ‘Ur-Licht’, andererseits zu ‘ur’ (ur), ‘Ur-Feuer’ geworden ist.” (Beckh, in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 411) Dieses Urwort findet sich im Lateinischen in ‘oriri’, ‘entstehen, aufgehen (der Sonne)’ und in ‘urere’, brennen. Die Urgewalt, die ins Dasein drängt, findet sich lautlich im Wort ‘Geb-ur‑t’ und in den griechischen Worten ‘uros’, ‘Wind’; ‘uron’, ‘Raum’; ‘uranos’, ‘Himmel’. Auch die ‘Uhr’, mittelniederdeutsch ‘ur’, von ‘hora’, der ‘Stunde’ stammend, verweist auf den Zeitenlauf, der stetig vorwärtsdrängt, wie eben der Stier.

Über die Gegensprüche 21 U und 46 u

Das Mantra 21 U steht zwischen dem Krisenspruch 20 T und dem Lichtspruch 22 V, weswegen ich es einen Zwischenspruch nenne. Diese drei Mantren verbindet ein gemeinsames Thema, und zwar das von Feuer bzw. Wärme. Folgende Worte zeigen Aspekte davon: (20 T: erlöschen), (21 U: reifend), (22 V: Früchte entbinden, reifen). Neben der Wärme wird auch das Ich betont: (20 T: in sich, sich selbst), (21 U: mir mich selbst verleihn, Selbstheit Macht), (22 V: Seelenlicht, Menschenselbst). Die Stellung des Zwischenspruchs zwischen Krisen- und Lichtspruch lässt eine ausgleichende Mitte erwarten, eine Synthese von krisenhaften und lichthaften Aspekten des Wärmeelements und damit verbunden des Ichs.

Das Mantra 46 u ist ein Krisenspruch. Durch die Mantren ohne Buchstaben (12 ! und 51 !) entsprechen die um 180 Bogengrad mathematisch den jeweiligen Radien gegenüberliegenden Mantren (was auf die Krisen- Zwischen- und Lichtsprüche zutrifft) nicht denen mit gleichem Buchstaben. Nur die Mantren mit gleichem Buchstaben nenne ich Gegensprüche. Das Krisen-Mantra 46 u ist das Mantra der Aschermittwochs-Woche und damit das Mantra, in dem die unbeschwerte Faschingszeit endet und die vorösterliche Fastenzeit beginnt. Es ist auch das Mantra, das nach der Empfängnis und Zeugung (45 t) das Mantra der ersten Stufe der Embryonalentwicklung, der Mineralstufe ist (siehe Blog 46 u).

Wie alle Krisen- und Zwischensprüche sind die Mantren, 21 U und 46 u aus der Perspektive eines Ich-Sprechers geschrieben. Der Ich-Sprecher des Mantras 21 U fühlt eine fremde Macht, die zunehmend stärker wird, fruchtend wirksam sein. Diese fremde Macht, die durchaus Furcht auslösend gedacht werden kann, wirkt jedoch nicht gegen den Ich-Sprecher, sondern für ihn. Der Ich-Sprecher fühlt, dass er durch diese (be-)fruchtende Fremdeinwirkung sich selbst verliehen wird. Martin Buber sagt: ” Der Mensch wird am Du zum Ich” (Werke I. Schriften zur Philosophie, S. 97) Der Ich-Sprecher erwacht also durch die fruchtende fremde Macht zu seinem Ich. Um sich selbst als eigenständige Persönlichkeit zu erleben, ist eine davon zu unterscheidende Außenwelt notwendig. Diese Außenwelt ist die fremde Macht, die durch jede Sinneserfahrung die Seele befruchtet und ihr zeigt, dass sie sich unterscheidet von dieser Außenwelt.

Den Keim empfindet der Ich-Sprecher reifend. Der Keim ist die im Werden begriffene geistige Natur des Menschen, sein wahres Ich. Nur zu ahnen ist dieses aus Licht gewobene Neue, das im Innern entsteht. Diese Macht der Selbstheit ist nicht das selbstische Ego, das in der Seele lebt, es ist das Geistselbst, das dann auch ohne irdische Umgebung, ohne fruchtende fremde Macht ein Selbst sein kann — ein Geist unter Geistern. In der fremden Macht kann der Stier-Aspekt des U erlebt werden, im Prozess des Reifens auch der Aspekt der verstreichenden Zeit. Gleichzeitig ist es eine Grenzerfahrung, wie sie nach obigen Aussagen zu Saturn gehört. Das lichtvolle Weben lässt mich an den Gelehrten denken, der die Erkenntnisse in sich verwebt zu neuen lichtvollen Ideen-Früchten. Zart und nur ahnend ausgesprochen bietet das Mantra den Ausblick über das irdische Sein hinaus — über den Tod hinaus. Indem es die Selbstwerdung des Menschen als einen pflanzenhaften Reifungsprozess beschreibt, thematisiert es auch seinen Aufstieg.

Das Krisen-Mantra 46 u beschreibt die Auseinandersetzung mit dem Außen, hier der Welt als eine Bedrohung für die Seele. Die Welt droht die Kraft der Seele, die ihr eingeboren ist, zu betäuben. Die in die Seele hineingeborene Kraft ist sicherlich ihre Fähigkeit, hinter der Fassade der vergänglichen physischen Welt das Wirken des Ewigen, des Geistes zu schauen. Als “Medizin” gegen die betäubende Kraft der Welt wird die Erinnerung aufgerufen. Sie wird als ein “Du”, als ein dem Ich-Sprecher gegenüberstehendes Wesen angerufen. Und sie wird als leuchtend beschrieben. Aus Geistestiefen soll sie heraufkommen, die Bühne der Gegenwart betreten, auftreten, denn der Erinnerung ist auf der Lebensbühne eine wichtige Rolle zugedacht. Die leuchtende Erinnerung bildet die Brücke zum vorirdischen Dasein. Das Du, das als leuchtende Erinnerung aufgerufen wird, ist der Mensch selber, als er noch Geistwesen war, angetan mit einem Leib aus Licht. Wenn er diese Erinnerung immer wieder heraufholen kann, wenn er also stets sicher weiß, dass sein Leben nicht auf das Leben im physischen Leib begrenzt ist, so kann die Welt ihn nicht mehr betäuben. Dann kann er nicht nur die physische Welt sehen, sondern auch die Geistwelt schauen.

Doch dieses Schauen des Geistes hinter der materiellen Welt muss gewollt werden. Es geschieht nicht von alleine. Die Erinnerung muss dafür immer wieder von Neuem aufgerufen werden. Ihr leuchtendes Auftreten wird benötigt. Sie muss den orientierenden Hintergrund bilden, sonst — so vermute ich — gleitet das Schauen ab in willkürliche Phantasie. Im folgenden erklärt Rudolf Steiner, dass man sterben muss, wenn man in die Raum-losigkeit, in die geistige Welt eintreten will. “Was muß man denn daher erleben, wenn man aus dem Raum, in dem man zwischen Geburt und Tod lebt, eintreten will in die Raum-losigkeit, in der man zwischen dem Tod und einer neuen Geburt lebt, was muß man erleben? Ja, meine lieben Freunde, man muß sterben!” (GA 236, S. 243) Auch die Erinnerung an das vorgeburtliche Dasein ist solch ein Eintritt in die Raumlosigkeit — nur eben nicht als Vorgriff des Todes sondern als Erinnerung.

Die Stimmung und Qualität des U ist im ganzen Mantra anwesend. Die Bedrohung durch die Welt löst Furcht, U‑Stimmung, in der Seele aus. Betäubung, wie sie durch eine Narkose eintritt, löscht das Bewusstsein aus. Das Bewusstsein wird auf sein niedrigstes Niveau heruntergefahren — eine Bewegung, die auch beim lateinischen U vollzogen wird, bevor die Linie wieder aufsteigt. Das Auftreten der Erinnerung aus Geistestiefen entspricht dagegen der zweiten Hälfte der U‑Linie. Wurde im Mantra 21 U das irdische Leben überschritten im Vorblick, in die Zukunft, durch das Ahnen, so geschieht im Mantra 46 u jene Überschreitung in der entgegengesetzten Richtung, im Rückblick, durch die Erinnerung. Dieses Überschreiten einer Grenze gibt den Mantren saturnischen Charakter. Das Krisenmantra 46 u ist umweht vom Geheimnis der Eibe als Mysterienbaum, das Mantra 21 U verkörpert eher den ungiftigen, süßen roten Samenmantel.