Die Gegensprüche 22 V und 47 v

| 22 V

Das Licht aus Weltenweiten, Im Innern lebt es kräftig fort: Es wird zum Seelenlichte Und leuchtet in die Geistestiefen, Um Früchte zu entbinden, Die Menschenselbst aus Weltenselbst Im Zeitenlaufe reifen lassen. |

47 v

Es will erstehen aus dem Weltenschoße, Den Sinnenschein erquickend, Werdelust. Sie finde meines Denkens Kraft Gerüstet durch die Gotteskräfte, Die kräftig mir im Innern leben. … … |

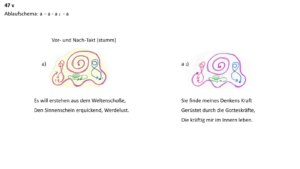

Die Eurythmieformen zu den Mantren 22 V und 47 v

Über den Buchstaben “V”

Das V ist im Deutschen ein scheinbar überflüssiger Buchstabe. Mal lautet es wie F, mal wie W. Beispiele für die F‑Lautung sind: ‘Vater’, ‘Vieh’, ‘viel’, ‘vier’, ‘Verlust’, ‘Vogel’, ‘Volk’, ‘vor’ und Beispiele für die W‑Lautung sind: ‘Vase’, ‘Vanille’, ‘Verb’, ‘Ventilator’, ‘violett’, ‘Villa’, ‘Vibration’, ‘Volumen’. Steht das V im Wort, wird es meist als W gesprochen (‘Pullover’, ‘Lava’, doch in ‘Eva’ als F), steht es am Ende, als F (‘Vesuv’, ‘Nerv’, ‘fiktiv’). Viele Wörter mit V stammen aus der lateinischen Sprache, denn diese war nicht nur eine auf U gestimmte Sprache (siehe Blog 21 U — 46 u), sondern auch eine mit vielen V‑Wörtern, zumal U und V durch dasselbe Zeichen wiedergegeben wurden.

Anders als die eindeutigen Laut-Buchstaben Zuordnungen wie z.B. L und R gibt es für das F — V — W und U eher fluide Grenzen. Das V steht im Alphabet direkt vor dem W, weist jedoch geschichtlich betrachtet auch zum F eine Beziehung auf, das viel früher im Alphabet seinen Platz hat. Das V steht im Alphabet also zwischen F und W und kann beide Lautungen annehmen. So stellt sich die Frage nach seinem eigenen Wesen, das durch den Laut eher vorborgen als offenbart wird.

Zunächst zur Geschichte des V: Im Lateinischen zeigt sich das V mit dem U verwandt, denn beide Laute wurden, wie schon erwähnt, durch dasselbe Zeichen repräsentiert, durch V. Der Name des V, also ‘Vau’, stammt aus dem phönizisch-griechischen Alphabet, wo es den V‑W-Laut bezeichnete. Hier war er auch noch dem B verwandt, sodass sein Name ‘Bau’ bzw. ‘Vau’ lautete. Im griechischen Alphabet verschwand der Buchstabe. In die deutsche Sprache kam das V durch die gelehrte Überlieferung der irischen Mönche. Die Form des zu Anfang im griechischen Alphabet vorhandenen Vau ist der des lateinischen F ähnlich, weshalb es auch Digamma (zwei Gamma (Γ), zwei “Galgen” verschiedener Höhe) genannt wurde. Das lateinische Alphabet übernahm dieses Zeichen, aus dem griechischen verschwand es.

Der Name Vau stammt vom hebräischen Schriftzeichen ![]() ‘Vav’ (vv) — auch Waw transkribiert — und bedeutet ‘Nagel’ oder auch ‘Haken’. Mit ‘Vav’ war der goldene (aus anderer Quelle silberne) Nagel gemeint, mit dem der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel befestigt war.

‘Vav’ (vv) — auch Waw transkribiert — und bedeutet ‘Nagel’ oder auch ‘Haken’. Mit ‘Vav’ war der goldene (aus anderer Quelle silberne) Nagel gemeint, mit dem der Vorhang vor dem Allerheiligsten im Tempel befestigt war.

Es ist ein Buchstabe, der auch als Vokalzeichen für das lange O oder U genutzt werden kann. Die Position, an der das Vav das erste Mal im Text der Tora vorkommt, wird als eine Botschaft seiner Qualität verstanden. Da Vav als der 22. Buchstabe der Tora vor dem sechsten Wort (אֵת) steht, spielt er auf die schöpferische Verbindung zwischen allen Buchstaben an. Diese verbindende Kraft zeigt sich auch im hebräischen Wort ‘und’, das ‘ve’ lautet und nur mit einem Vav geschrieben wird. Das Vav ist daher die verbindende Kraft Gottes, der göttliche “Nagel”, der Himmel und Erde, Geist und Materie miteinander verbindet. Außerdem werden in der Tora 17 Buchstaben im Fließtext verstreut besonders hervorgehoben. Der neunte und mittlere dieser herausgestellten Buchstaben befindet sich im 3. Buch Moses (11,42) im Wort ‘Bauch’ (גָּחוֹן ‘Gachon’) und ist ein Vav. Dieses Vav (das hier für O steht) ist besonders groß geschrieben (גָּחוֹן ‘Gachon’). Nur zweimal kommt dieses Wort in der Tora vor. Vor diesem hervorgehobenen Wort bezeichnet ‘Gachon’ den Bauch der Schlange, auf dem diese nach dem Sündenfall kriechen muss (1. Mos 3,14).

Für mich wird dadurch die Assoziation des Bauchnabels als “Bauchnagel” geweckt, um den im übertragenen Sinne das Wohl und Wehe des Menschen kreist. Um den Polarstern kreist das ganze Firmament, weshalb er in schamanischen Kulturen Himmelsnagel genannt wurde, denn hier schien das Himmelsgewölbe befestigt zu sein.

Die Übertragene Bedeutung von Vav ist im Hebräischen die Verbindung. “Wenn man nun das Waw an den Beginn eines jeden anderen Wortes setzt, so erhält man, auf einer syntaktischen Ebene, die Bedeutung „und“; zum Beispiel, v’eileh bedeutet „und diese Dinge.“ In einem Satz ist das „und“ der Haken [bzw. Nagel], welcher ein Wort, oder einen Satz, mit dem nächsten verbindet. Wenn man nun das Vav mit einem Verb verbindet, so verändert das Verb seine Zeitform, entweder von der Vergangenheit in die Zukunft oder von der Zukunft in die Vergangenheit. Zum Beispiel bedeutet das hebräische Wort hoiya – “es war.” Das Wort v’hoiya bedeutet „es wird sein.“ Durch bloßes anfügen des Waw wird die Vergangenheit in die Zukunft verwandelt. Hierfür betrachten wir das Wort yehi, welches “es wird sein” bedeutet, wie in „yehi or – [Und Gott sagte,] „Es werde Licht.“ Setzen wir nun das Waw davor – vayehi – und die Bedeutung verändert sich zu, “Es wurde Licht”, also die Vergangenheit.” (Jüdische.info)

Da Vav der sechste Buchstabe im hebräischen Alphabet ist, wird er mit dem sechsten Schöpfungstag und damit im Besonderen mit dem Menschen verbunden, denn am sechsten Tag schuf Gott den Menschen. Das sechste der zehn Gebote (in der jüdischen und christlich orthodoxen Zählung) ist wiederum: “Du sollst nicht töten.” Dadurch kommt Vav in einen Zusammenhang mit den Nägeln der Kreuzigung.

Das hebräische Vav steht nach Faulmann in Zusammenhang mit dem ägyptischen ‘ua’ (also ‘va’), das ‘Speer’ und ‘Waffe’ bedeutet. (Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 416) Das F ist der Laut der in der Welt waltenden Weisheit. Wird daraus menschliche Erkenntnis, muss diese gewonnen, errungen, erkämpft werden. Vav kann deshalb als die Waffe betrachtet werden, um Erkenntnis zu gewinnen. Vav ist das Festnageln, das Auf-die-Erde-bringen der kosmischen Weisheit, wenn sie menschliches Wissen wird. Doch damit erstirbt sie. So sagt man “das trifft den Nagel auf den Kopf”, wenn eine Erkenntnis zutrifft. Ist jemand zu engstirnig, so ist er vollkommen “vernagelt”. Das Vau bzw. Bau zimmert das geistige Gedankengebäude, sodass die ebenso mögliche Lautung mit B — nun zwar in deutscher Sprache — stimmig ist.

Das Bild des Nagels vereint drei Aspekte, die Gerade im Stift, das Runde im Kopf und das Punktartige in seiner Spitze. Die F‑Lautung des V, das gerade und schmale Herausschießen der Luft, entspricht im Bild des Nagels seinem Stift; die W‑Lautung, der weichere, bewegtere Klang, entspricht dem Kopf des Nagels, sofern an das Runde, “Umkreisende” der Form gedacht wird. Und an die Spitze des Nagels erinnert die lateinische Form des V selbst. Der Speer des ägyptischen ‘ua’ betont bildlich den Stift des Nagels. Der Göttervater der nordischen Mythologie ist Odhin und seine Waffe ist der Speer Gungnir (der Vorwärtsdrängende), der nie sein Ziel verfehlt. Dieser Speer ist Bild der vom Menschen herausgeschleuderten Worte, der Sprache, die andere Menschen erreicht. (siehe: Gundula Jäger, Die Bildsprache der Edda, S. 46) Diesen Speer schleuderte Odhin ins Reich der Wanengötter, woraufhin der erste Krieg in der Welt ausbrach. Die Sprache kann nicht nur vereinen, sondern auch Werkzeug des Streits sein und verletzen.

Die Alten empfanden nicht ihr Denken als Quelle von Weisheit, sondern sie empfingen diese. Sie wehte ihnen zu mit dem Wind. So können wir, schreibt Hermann Beckh, im F‑V-W-Laut erleben “den reinen kosmische Urton, das reine Prinzip des Weltenwehens und Weltenwebens, und wir können von hier aus verstehen, wie dieser Laut geradezu zum Zeichen des Welten-Wortes werden kann. … V als Zeichen des Weltenwortes wird dann zum Anlaut von [sanscrit] ‘vâc’, das ‘Wort’, die ‘Rede’, lateinisch ‘vox’, vocis’, wo sich das Ursymbol V mit dem schöpferischen K, das im C palatalisiert ist, verbindet. … ‘Wort’ heißt im Indischen auch ‘vacas’, griechisch ‘épos’, ursprünglich vépos’. Es ist bemerkenswert, dass das Griechische den hier in Rede stehenden, als Zeichen des Urwortes dienenden Laut, der dort ursprünglich als Digamma vorhanden war, ganz verloren hat, … wie er ja auch im Hebräischen nur noch selten im Anlaut der Wörter, und auch im Wortinnern, mit wenigen Ausnahmen, nicht mehr als eigentlicher Laut, sondern nur noch als Zeichen zu finden ist, sodass damit das Wesen dieses Lautes sich als etwas Besonderes vor allen anderen Lauten charakteristisch heraushebt.” (in Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 415)

Das V ist als Blaselaut Ausdruck von Bewegung. Die Bewegung, die in der Vorsilbe ‘ver-’ liegt, beschreibt Rudolf Steiner als ein Hinbewegen: “Nehmen Sie das Wort ‘verwesen’ für dasjenige, was nach dem Tode geschieht: ‘ver-wesen’; die Vorsilbe ‘ver-’ ist immer ein Hinbewegen zu demjenigen, was das Wort ausdrückt; ‘verbrüdern’ heißt, sich nach der Richtung des Bruderwerdens bewegen. … ‘Verwesen’ bedeutet im Volksmund nicht ‘auflösen’, nicht ‘aufhören’, sondern ‘in das Wesen hinein sich bewegen’! Solche, mit dem geistigen Erfassen der Welt während eines instinktiven Erkennens zusammenhängende Wortbildung wurden sehr selten.” (GA 76, /204/277 in: Ernst Moll, Die Sprache der Laute, S. 417)

Tätigkeit, Weisheit, Wille — drei Stufen in denen das Dasein verfließt

Das Mantra 47 v spricht vom Weltenwerden, von der verwandelnden Macht der Zeit. Sie offenbart sich dem Menschen in drei Bildern, in der linearen Zeit, der zyklischen Zeit und im Zeitpunkt. Obwohl Rudolf Steiner diese drei Zeitaspekte nicht erwähnt, habe ich den Eindruck, dass er sich auf sie bezieht. Er spricht von drei Vorstellungen, die er für so wichtig hält, dass sie einen Leitfaden bilden für die ganze Welt und die menschliche Natur.

„Wir wollen uns heute beschäftigen mit drei wichtigen Vorstellungen, die zusammenhängen mit den Teilen der menschlichen Natur. Sie bilden sozusagen einen Leitfaden durch die ganze Welt. Es sind dies: [erstens] Tätigkeit oder Bewegung, [zweitens] Weisheit, die auch Wort genannt wird und drittens Wille.

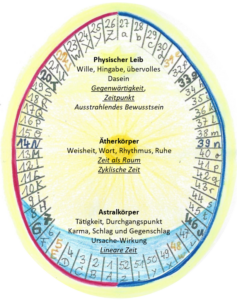

1. Wenn wir von Tätigkeit sprechen, meinen wir damit eigentlich etwas sehr Allgemeines. Der Esoteriker aber sieht in der Tätigkeit zunächst die Grundlage des ganzen Weltenalls, wie es uns umgibt. Die erste Gestalt des Weltenalls ist für den Esoteriker ein Produkt der Tätigkeit. Für den gewöhnlichen Menschensinn erscheint die Welt als etwas Fertiges; der Esoteriker aber sagt sich, was vorliegt, ist ein Produkt der Tätigkeit, ein Durchgangspunkt. Die ganze Welt ist fortwährend in Tätigkeit. Diese Tätigkeit ist eigentlich Karma.

Wenn man vom Menschen spricht, spricht man von seinem Astralkörper als von Karma, als von Tätigkeit. Eigentlich ist der Astralkörper dasjenige, was dem Menschen am nächsten steht. Was der Mensch erlebt, so dass es entscheidet über sein Wohl und Wehe, über Lust und Leid, das geht von seinem Astralkörper aus. Liebe, Leidenschaft, Freude, Schmerz, Ideal, Pflicht hängen zusammen mit dem Astralkörper. Wenn man von Lust und Leid, Trieben, Wünsche und Begierden spricht, so spricht man vom Astralkörper. Der Mensch erlebt fortwährend den Astralkörper, der Seher aber sieht die Form des Astralkörpers. Dieser Astralkörper ist in einer fortwährenden Umwandlung begriffen. Zuerst ist er undifferenziert, solange der Mensch noch nicht daran gearbeitet hat. Der Mensch arbeitet aber fortwährend daran in unserer Zeit. Wenn er unterscheidet zwischen Erlaubtem und Verbotenem, arbeitet der Mensch von seinem Ich aus hinein. Seit der Mitte der lemurischen Zeit bis zur Mitte der sechsten Wurzelrasse arbeitet der Mensch an seinem Astralkörper.

Warum arbeitet der Mensch daran? Er arbeitet deshalb an seinem Astralköper, weil auf dem Gebiet der Tätigkeit jede einzelne Tätigkeit einen Gengenschlag hervorruft. Wenn wir mit der Hand über die Tischplatte fahren, so wird sie heiß. Die Wärme ist der Gegenschlag zu unserer Tätigkeit. So ruft jede Tätigkeit eine andere hervor. ….

Der menschliche Astralköper ist in fortwährender Tätigkeit. Darin besteht sein Leben. Diese Tätigkeit nennt man im engeren Sinne das menschliche Karma. Was ich heute tue, hat seinen Ausdruck im Astralkörper. Wenn ich jemanden schlage, ist das Tätigkeit und ruft einen Gegenschlag hervor. Das ist die ausgleichende Gerechtigkeit: Karma. Tätigkeit ist ein Schlag, der einen Gegenschlag hervorruft. Damit muss dann der Begriff von Ursache und Wirkung verbunden werden. Im Karma ist immer etwas Unausgeglichenes; es fordert immer etwas anderes.

2. Das zweite in der menschlichen Natur und im Weltenall ist: Weisheit. Ebenso wie Karma etwas Unausgeglichenes ist, hat Weisheit etwas von Ruhe, Ausgeglichenheit. Darum nennt man sie auch Rhythmus. Alle Weisheit ist der Form nach Rhythmus. Im Astralkörper ist vielleicht viel Sympathie, dann ist viel Grünes in der Aura. Dieses Grün wurde einmal als Gegenfarbe herausgefordert. Dem Grünen entsprach ursprünglich ein Rot, ein selbstsüchtiger Instinkt. Das hat sich durch Tätigkeit, Karma, in Grün verwandelt. In der Weisheit, im Rhythmus ist alles fertig, ausgeglichen. Im Menschen ist alles Rhythmische, Weisheitsvolle im Ätherkörper. Der Ätherkörper ist daher das am Menschen, was die Weisheit repräsentiert. Im Ätherkörper herrscht Ruhe, Rhythmus.

3. Der physische Körper repräsentiert eigentlich den Willen. Wille ist im Gegensatz zur bloßen Ruhe das Schöpferische, das hervorbringt. So haben wir folgenden Aufstieg: erstens Karma, Tätigkeit, das Unausgeglichene; zweitens Weisheit, das zur Ruhe Gekommene; drittens Wille, ein so übervolles Dasein, dass es sich hingeben kann. Also Tätigkeit, Weisheit, Wille sind die drei Stufen, in denen alles Dasein verfließt“ (Steiner, GA 93a, 2. Vortrag, 27. 9. 1905, S. 22ff, Hervorhebungen, Aufzählung und Absätze A.F.).

Tätigkeit, Weisheit und Wille als Aufstieg im Seelenraum

Rudolf Steiner sagt, dass Tätigkeit, Weisheit und Wille die drei Stufen sind, in denen das Dasein verfließt. Das bedeutet, dass die Zeit in diesen drei Stufen auf verschiedene Art wirkt.

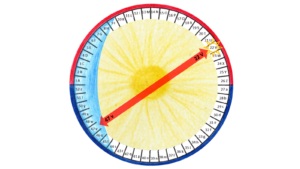

In der linearen Zeit kommt die Ursachen-Wirkungskette und damit Karma zum Ausdruck. Zum einen ist die Osterscholle Bild der linearen Zeit, denn sie hat Anfang und Ende. Zum anderen teilen die beiden Alphabete das Jahr in Halbjahre, in zwei Säulen. Die Gegensprüche beziehen die Halbjahre als lineare Zeit in Schlag und Gegenschlag aufeinander. Ziel dieses „Spiels“ ist die Ruhe der Weisheit.

Die zyklische Zeit bildet den linearen Zeitstrom zum gedachten Kreis, der einen Zeitraum, z.B. ein Jahr, umfasst. Die Sonne, sagt Rudolf Steiner, erschafft den Raum, sie strahlt den Raum aus. “Die Sonne strahlt nicht nur das Licht aus, die Sonne macht auch den Raum.” (GA 236 S. 249f) Und zwar macht sie den geistigen Raum, in den der Verstorbene eintritt. Die zyklische Zeit, der Zeit-Raum, bildet diesen geistigen Raum ab und damit auch die Ewigkeit und die Weisheit. Weisheit ist auch das Wort, dessen etabliertes Bild das zweischneidige Schwert ist. Die Spiegelsprüche können als Ausdruck der Wirksamkeit dieses zweischneidigen Schwertes angesehen werden. Ihre Zusammengehörigkeit beruht auf der Grammatik, der Sprache, dem Wort. Ihre übergeordnete Einheit ist zerteilt in die spiegelnden Mantren der Halbjahre.

Gegenwärtigkeit muss wiederum gewollt werden. Im Sternbereich des Denkens kann der Punkt der Gegenwart bewusstwerden. Das sich hingebende, das übervolle Dasein erkenne ich im Ausstrahlen des Bewusstseins. Dieses Bewusstsein, dass vom Zentrum, vom Punkt, sein Licht in den Umkreis strahlt, kann nur in Gegenwärtigkeit erlebt werden. Und nur in der Gegenwart kann gehandelt werden, kann der Wille sich ausdrücken. Das Mantra der Woche ist jeweils Gegenwart.

Über die Gegensprüche 22 V und 47 v

Das Mantra 22 V ist ein Lichtspruch und ist wie alle Lichtsprüche (5 E, 22 V, 31 e, 48 w) in der beschreibenden dritten Person verfasst. Das Mantra 47 v ist ein Zwischenspruch, das heißt, dieses Mantra steht zwischen einem Licht- und einem Krisenspruch. Wie die anderen Zwischensprüche (6 F, 21 U, 32 f) ist auch das Mantra 47 v aus der Perspektive eines Ich-Sprechers, d.h. in der ersten Person geschrieben. Das Mantra 22 V beschreibt deshalb einen Prozess, der dem Tagesbewusstsein des ich-haften Menschen nicht zugänglich ist, das Mantra 47 v dagegen schon.

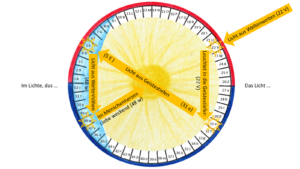

Alle Lichtsprüche sprechen vom Licht, die Mantren 22 V und 31 e vom Licht selber, die Mantren 6 F und 48 w von dem, was im Licht erscheint, von ihm beleuchtet wird. Aus der jeweils genannten Herkunft des Lichtes lässt sich ein Weg des Lichtes erkennen und dieser Weg beginnt im Mantra 22 V und im Mantra 48 w endet er — also im Mantra, das auf das hier in Rede stehende Mantra 47 v folgt. Dazwischen liegen die beiden Lichtsprüche mit gleichem Buchstaben, mit E.

Der Weg des Lichtes in den Lichtsprüchen

Damit beginnt der Weg des Lichtes in der Lautkraft des V, geht durch beide E‑Laute und endet in der Kraft des W. Das “Licht-Wort” lautet also V‑e-E‑w (22 V — 31 e — 5 E — 48 w) und erinnert von Ferne an den griechischen Mysteriengruß Evoe. (Die Groß und Kleinschreibung entspricht den Halbjahren. Rudolf Steiner gab den Alphabeten beider Halbjahre große Buchstaben, setzte jedoch im Winter-Halbjahr einen Querstrich über jeden Buchstaben.) Die Mantren mit F sind keine Lichtsprüche sondern Zwischensprüche.

Das Mantra 22 V wird beschrieben, wie das Licht, das aus Weltenweiten kommt, im Innern weiterlebt als Seelenlicht und in die Geistestiefen leuchtet. Nichts weniger als die Herkunft des Seelenlichtes wird hier thematisiert. Es kommt aus Weltenweiten, aus dem ganzen Umkreis — ich denke aus dem Tierkreis. Schon in diesem Mantra wird es Seelenlicht, das heißt das persönliche Licht jedes einzelnen Menschen. Es verliert seine Universalität und wird irrtumsfähig. Das Seelenlicht hat ein Ziel, warum es in die Geistestiefen leuchtet, warum es die Weite und Höhe seiner Herkunft mit der Tiefe verbindet. Dieser Lichtprozess hat das Ziel, Früchte zu entbinden. Diese Früchte sollen die Menschen-Selbste im Zeitenlauf reifen lassen. Die Menschenselbste sind also “selbst” die Früchte, die aus dem Weltenselbst heraus reifen durch das Wirken der Zeit.

Die oben erläuterte Verbindung des Vav und dem Bauch der Schlange, die Adam und Eva von der Frucht der Erkenntnis kosten ließ, mit diesem V‑Mantra, ist erstaunlich. Der Prozess, der mit der Frucht des Sündenfalls begann, kommt zum Abschluss indem das Menschenselbst einmal zu dieser reifen Frucht werden soll. Die Verbindung von Anfang und Ziel, von Weltenweiten und Geistestiefen ist das Thema des Vav, ist der Nagel mit Umkreis-Kopf (Weltenweiten) und Stift (leuchten in Geistestiefen). Dieses Leuchten in die Geistestiefen ist auch der ägyptische Speer, die Waffe der Erkenntnis. Doch das Licht sucht nicht den Kampf, es will zur Reife bringen und entbinden. Es will die Menschenselbst-Früchte reifen lassen und vom gemeinschaftlichen Weltenselbst losbinden, selbständig machen.

Der Ich-Sprecher beobachtet im Mantra 47 v, wie die Werdelust aus dem Weltenschoß erstehen will. Der Weltenschoß, der Mutterleib der Welt und das Entbinden des Mantras 22 V verweisen auf den gleichen Bildzusammenhang der Geburt. Damit nehme ich auch an, dass Werdelust (47 v) ein Aspekt des Zeitenlaufs (22 V) ist — genauer das Wirken der Zeit im Frühling. Das Wirksame, das im Mantra 22 V das Licht war und Seelenlicht wurde, das ist im Mantra 47 v die Werdelust, die Kraft der Hervorbringung, die sich verwirklichende Lebenskraft der Welt. Dieser Vielfalt erschaffenden Kraft steht der Ich-Sprecher gegenüber. Ihr muss seine Kraft des Denkens gewachsen sein, um nicht verwirrt zu werden durch die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen. Die Kraft im Denken ist die aufzuwendende Anstrengung, der wirkende Wille im Denken. Dieser muss gerüstet sein durch die Gotteskräfte. Der Kampfaspekt des V als Speer ist an dieser Stelle erlebbar. Um Erkenntnis muss gerungen, sie muss erkämpft werden. Doch was sind die Gotteskräfte, die die Denk-Kraft für diesen Kampf rüsten? Mindestens zwei göttliche Kräfte sind es. Die Leben erschaffende Inkarnations- und die Bewusstsein erschaffende Exkarnationskraft kommen in Frage.

Die auch im Menschen wirkende Werdelust kann ich in der Karmakraft, in der Tätigkeit wiederfinden, wie Rudolf Steiner sie oben beschreibt. Dies könnte die eine Gotteskraft sein. Auch im Denken muss das Gesetz von Ursache und Wirkung angewendet werden und zeigt sich im Wenn-Dann-Zusammenhang der logischen Kette der Schlussfolgerungen. Die andere Gotteskraft könnte die Weisheit sein, das Wort. Wenn es richtig ist, dass die Weisheit sich als ein zusammenhängendes Bild bzw. als ein “Wort” in der Zeit als Raum zeigt, so wird sie auf einen “Blick” als Ganzheit erkannt. Das Seelenlicht (22 V) erhellt diesen Raum und führt in die Geistestiefen, zur geistigen Erkenntnis. Die dritte Stufe bei Rudolf Steiner, der Wille, das übervolle Dasein, entspricht dann der Denkkraft des Ich-Sprechers selber.

In beiden Mantren wird die im Menschen wirkende Weisheit beschrieben. Im Mantra 22 V erscheint sie als Licht, das zum Seelenlicht wird. Im Mantra 47 v erscheint sie in der Werdelust, in der Zeit, und umfasst damit die drei oben dargestellten Stufen: Tätigkeit, Weisheit, Wille. Diese Stufen muss das Denken mitvollziehen können. Es muss ihnen gewachsen sein. Der Ich-Sprecher muss bildlich gesprochen durch seinen Willen den Nagel einschlagen, damit das Universum seine Weisheit darum kreisend offenbaren kann. Die Logik wiederum muss tätig schaffend Schlag um Schlag führen, um aus der ganzheitlichen Weisheits-Erkenntnis die im Leben anwendbaren Detail-Aspekte herauszuholen.

Ergänzung zum Mantra 47 v

Das Gedichtes von Marie Eugenie Delle Grazie schildert die Natur, bzw. die in ihr wirkende Zeit so, wie die Werdelust im Mantras 47 v erlebt werden kann, wenn das Denken nicht durch Gotteskräfte gerüstet ist.

DIE NATUR

Mit ehernen Banden hält

Und kettet an Staub und Verwesung

Natur, Deine Zeug’rin, Dich fest;

Natur, das lockende Ungeheuer,

Bald lächelnd und sonnengoldig

Zu wütender Daseinsfreude Dich spornend, bald

Entsetzen und Not gebärend,

Mit der Rute des Jammers Dich peitschend,

Doch immer vernichtend und rätselhaft, immer

Medusa und Sphinx zugleich.

Durch Deine Pulse jagt

Und rast in fiebernden Takten

Ihr unbarmherz’ges Gesetz,

Das ew’ge Gesetz der Zerstörung;

Sie gab Dir Wille und Kraft,

Dich selbst zu vernichten — Dich selbst

Zu retten aber vermagst Du nie und nimmer!

An ihrem Triumphwagen zieh’n

Wir Alle: keuchend, schweißbetrieft und dennoch

Auch selig: denn als Fata Morgana schaukelt

Die Hoffnung vor uns und das Glück, und jegliches Blendwerk,

Das uns zum Hohn sie geschaffen,

Und wir, das sehnsuchtsvergiftete Sklavenheer,

Ideale nennen. — So stürmen in lechzender Eile

Und toller Jagd wir dahin, bis tückisch

Die Kraft uns verläßt, der Odem schwindet und ferner

Denn je unser Ziel auf goldigen Wolken schwebt,

Bis hilflos und keuchend wir

Zusammenbrechen — dann jauchzt dämonisch sie auf,

Dann ruft sie ihr grausames «Evoe!» und lenkt

Zermalmend über tausend Opfer hinweg

Die ehernen Speichen ihrer Biga …

(Marie Eugenie Delle Grazie — 14.8.1864–19.2.1931 — in GA 30, S. 623)

Rudolf Steiner kannte die Dichterin Marie Eugenie Delle Grazie persönlich. Er war fasziniert von der Kraft ihrer leidenschaftlichen Empfindungen und Bilder, teilte aber nicht ihren Pessimismus.